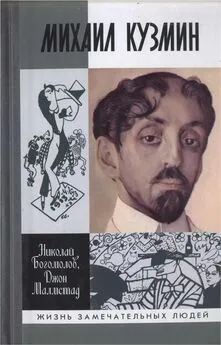

Николай Богомолов - Михаил Кузмин

- Название:Михаил Кузмин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03634-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Богомолов - Михаил Кузмин краткое содержание

Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.

знак информационной продукции 16+

Михаил Кузмин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кузмин впервые увидел этот фильм 12 февраля 1923 года во время просмотра, устроенного для петроградской художественной интеллигенции. Записи об этом сеансе и втором посещении Кузминым этого фильма чрезвычайно важны для осознания многого в его творчестве. 12 февраля: «Поместили нас наверху в ложе, все искривлено, но для этой картины очень идет такой „Греко“. Упоительное лицо у сомнамбулы. Но такие вообще лица, сюжет, движения, что пронизывают и пугают до мозга костей». 2 марта: «Замечательная картина. И никакого успеха. Меня волнует, будто голос рассказчика: „Городок, где я родился“, и неподвижная декорация под симфонию Шуберта. Все персонажи до жуткого близки. <���…> Когда Янне показывают Чезаре, так непристойно, будто делают с ней самое ужасное, хуже, чем изнасилование. И Франциск — раз ступил в круг Калигари, — прощай всякая дружная жизнь. Сумасшедший дом, как Афинская школа, как Парадиз. И дружба, и все, и все глубочайше и отвратительнейше человечное. И все затягивает, как рассказ Гофмана».

Здесь важно отметить не только впечатление от сюжета картины, но и те художественные ассоциации, которые у Кузмина вызывает фильм: искажающая оптика как параллель с картинами Эль Греко и сопоставление фильма с прозой Гофмана (повторенное позднее в стихотворении «Ко мне скорее, Теодор и Конрад!»). Мы уже писали о том, что Гофман относился к числу давних и самых крепких привязанностей Кузмина, а здесь впечатление от его рассказов оказывается подкреплено современностью. Гротеск, мистически окрашенная фантастика, сплетаясь с самой насущной современностью, делают произведения немецких экспрессионистов столь притягательными для Кузмина [577] .

Но, как это часто бывало в его биографии, периоды бурного творческого подъема сменялись периодами долгого разочарования. Так было и в 1923 году. Как бы подводя итоги целого десятилетия работы, Кузмин записывает в дневнике: «Если вспомнить все мои дела, предприятия, выступления и то, что называется „карьерой“, — получится страшная неудача, полное неуменье поставить себя да и случайные несчастья. За самое последнее время они учащаются. М<���ожет> б<���ыть>, я сам виноват, я не спорю. „Ж<���изнь> Искусства“, „Красная <���газета>“, Б<���ольшой> Др<���аматический> Театр, Т<���еатр> Юн<���ых> зрит<���елей>, переводы оперетт, „Всем<���ирная> Литер<���атура>“, всякие „дома“. Где я могу считать себя своим? „Academia“, „Петрополь“ и т. д. Не говоря о своей музыке. Книги, о которых говорили, да и то ругая: „Ал<���ександрийские> песни“, „Крылья“, „Сети“, „Куранты“ — все первые. Что писали в 1920–21 году? волосы становятся дыбом. „Мир Ис<���кусства>“, „Аполлон“, „Д<���ом> Интермедий“, „Привал“ — разве по-настоящему я был там? везде intrus [578] . Так и в знакомствах. А частные предприятия? „Часы“, „Абраксас“? „Петерб<���ургские> вечера“? Жалости подобно. Все какая-то фикция» (8 октября 1923 года [579] ).

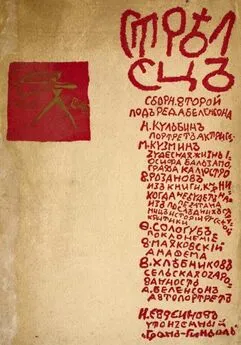

Не повлияла на это положение и новая книга стихов, вышедшая в конце 1922 года (на обложке помеченная «1923»). Дело в том, что даже в руки самого Кузмина «Параболы» — так назывался новый сборник — попали только через год после появления в свет в Берлине, где теперь обосновался «Петрополис». 14 октября он записывает: «У Радловых тихо, холодновато, чуть-чуть кисло. Был Ник<���олай> Эрнест<���ович Радлов> и Бор. Папаригопуло. Смотрели „Параболы“. Кажется, книга слишком почтенна и отвлеченна». Уже в марте 1924 года Кузмин жаловался издателю книги Я. Н. Блоху: «Потом, относительно „Парабол“. Ионов меня уверял, что они не запрещены (чему я, по правде сказать, не очень-то верю), а между тем их нигде нет и не было, равно как и „Сетей“ [580] <���…> Или это пометка — Петроград-Берлин — служит помехой? В чем дело? „Парабол“ все жаждут» [581] . Кузмину было, как и многим другим, еще невдомек, что это вовсе не случайность, а начавшееся систематическое удушение всякой связи с заграницей, так выразительно описанное Вл. Ходасевичем в воспоминаниях о Горьком: советские инстанции всячески уверяли заграничных издателей, что берлинские книги, напечатанные по новой орфографии, будут беспрепятственно допускаться в Россию, а сами решительно перекрывали все пути их распространения. И вообще цензура все чаще начинала показывать зубы. Именно она прекратила деятельность альманаха «Абраксас», причем вовсе не по каким-либо политическим мотивам. 5 июля 1924 года Кузмин сообщал давнему своему знакомцу В. В. Руслову, связь с которым несколько оживилась в это время: «„Абраксас“ запретили за литературную непонятность и крайности. Хлопочем. Наверное, зря. Сам я продолжаю „Римские чудеса“ и перевожу „Zauberflöte“ [582] Моцарта для актеатров. Вообще работаю, хотя неожиданные запреты и действуют удручительно» [583] .

Сама интонация этого письма свидетельствует, что Кузмин в то время еще сохранял настроение, с замечательной отчетливостью выраженное в одном из лучших стихотворений, вошедших в «Параболы», — «Поручение»:

Расскажи ей, что мы живы, здоровы,

часто ее вспоминаем,

не умерли, а даже закалились,

скоро совсем попадем в святые,

что не пили, не ели, не обувались,

духовными словесами питались,

что бедны мы (но это не новость:

какое же у воробьев именье?),

занялись замечательной торговлей:

всё продаем и ничего не покупаем,

смотрим на весеннее небо

и думаем о друзьях далеких.

Устало ли наше сердце,

ослабели ли наши руки,

пусть судят по новым книгам,

которые когда-нибудь выйдут.

Женщина, о которой идет речь, названа в стихотворении так, что нетрудно догадаться, кто она такая: Тамара Михайловна Персиц, жившая в это время в Берлине [584] . Кузмин обращается к ней без упреков и гнева, хотя сердце его, безусловно, дома, в Петрограде. И. Одоевцева вспоминала, как Кузмин говорил ей и Георгию Иванову, когда они собирались покидать Россию: «Возвращайтесь скорее. Помните: в гостях хорошо, а дома лучше. В Петербурге — дома. Ведь по-настоящему дома можно чувствовать себя только в Петербурге» [585] . В апреле 1922 года Кузмин написал рассказ «Подземные ручьи», в котором главный герой находит в книжке забытую его знакомой тетрадку записей. Записи эти многим напоминают те попутные записи и выписки, которые Кузмин делал в своих рабочих тетрадях и небольшую часть которых потом опубликовал под заглавием «Чешуя в неводе». Судя по всему, большинство записей из «Подземных ручьев» близко по духу самому Кузмину. И одна из них такова: «Письмо от Лидии, она в Шанхае. Кто в Праге, кто в Цюрихе, Лондоне, Токио. Мы рассеялись, как в Библии, и мир тесен, как в XVIII веке. Всесветные граждане. Алексей Михайлович [586] очень скучает в Берлине. Я думаю. Такой русский человек. И опять предрассудок. Родина — это язык, некоторые обычаи, климат и пейзаж». В таком отношении к эмиграции и эмигрантам Кузмин еще раз расходится с Ахматовой, для которой мысль об эмиграции была «недостойной», вольный или невольный изгнанник казался ей «вечно жалким», а миссия поэта, оставшегося на Родине в минуты ее тяжких страданий, — священной миссией. Для Кузмина уехавшие продолжали оставаться близкими и милыми людьми, а решение остаться в России (можно с уверенностью говорить, что тогда, как и в 1980–1990-е годы, любой мыслящий человек, имевший хоть малейшую возможность уехать, не раз задавал себе вопрос об эмиграции) выглядело не подвигом самоотречения, а единственно возможным вариантом жизненной судьбы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: