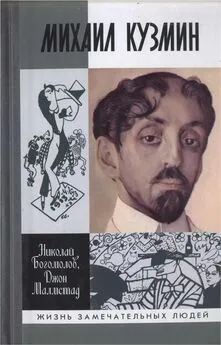

Николай Богомолов - Михаил Кузмин

- Название:Михаил Кузмин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03634-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Богомолов - Михаил Кузмин краткое содержание

Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.

знак информационной продукции 16+

Михаил Кузмин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Именно в это время Кузмин должен был оценить совет Мори о необходимости наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие. Но в ней должна быть и еще одна цель, жизнь должна была стать дорогой личности к идеалу. Эти представления в дальнейшем несколько усовершенствовались, Кузмин нашел у других авторов подтверждение им, но в общем смысле его идеалы остались непоколебленными на протяжении всей его жизни, мировоззрение и мировосприятие, найденные в самом начале века, доминировали в его произведениях также на протяжении всей жизни. А пока что, в первые годы века, он находился лишь в предощущении будущей жизни в искусстве, но предощущении уже совершенно отчетливом, как в стихах 1913 года:

Опять наш конь пришпоренный

Приветливо заржет

И по дороге непроторенной

Нас понесет вперед.

Но не смущайся остановками,

Мой нежный, нежный друг,

И объясненьями неловкими

Не нарушай наш круг.

Случится все, что предназначено,

Вожатый нас ведет…

Глава вторая

Приступая к рассказу о первых годах той художественной деятельности Кузмина, которая была уже не скрыта, как ранее, от взглядов даже самых заинтересованных наблюдателей, а постепенно выходила на поверхность, чтобы со временем стать заметным, а то и сенсационным явлением в русской культуре, мы должны напомнить читателю, что в начало века Кузмин вступает под сильнейшим обаянием «русскости». Многие письма Чичерину 1901–1903 годов рисуют выразительную картину этого погружения в народную стихию, которое Чичерин считал для Кузмина если не невозможным, то, во всяком случае, ненужным. Вот лишь несколько образцов, интересных не только своим настроением, но и тем, что являются своего рода школой прозаического слога, который станет главенствующим в прозе Кузмина значительно позднее.

28 июня 1901 года: «Пишу тебе из места, куда можно попадать на пакостнейших пароходишках, наполненных мужиками, с грудой ящиков для ягод, за которыми они едут в наше Юркино; где пристань посреди Волги и переправляются на пароме среди груд ящиков, брани и крика, и поминутно садятся на мель; где наш балкон выходит на ежедневный ягодный базар с криком, шумом и запахом воблы; где почта идет или через волость за 10 верст, или по доброй воле перевозчиков и пароходов, которые не обязаны брать почту; где люди сидят за кисейными рамами от мух и комаров, от которых я все-таки стал похожим на больного оспой; где владетельствует прогорающий властитель, женатый на испанке Кармен Михайловне; где новая церковь синодального типа с жадным и выпивающим попом, не посещаемая народом; где чудные и разнообразные виды с холмами и перелесками; где так много фруктовых садов, что весною аромат по всей Волге; где народ красивый и независимый, стройный и негостеприимный; где едят, пьют, гуляют, катаются и спят, одним словом в селе Юркине, про которое поется:

Что повыше было села Лыскова,

Что пониже было села Юркина

Протекала речка Керженка,

которую и видно с горок нашего берега…» И добавил, что читает Анатоля Франса и закончил оркестровку песни Гиацинта и Аполлона из своей одноименной оперы.

В письме со штемпелем 26 февраля 1902 года: «И Московские переулки, вроде Лаврушинского (не единственный или лучший, но более известный, т. к. в нем Третьяковская галерея), с длинными заборами, за которыми видны сады, с домами, скрытыми в глубинах больших садов с собаками, со всех сторон виднеющимися колокольнями, через Москву-реку, Кремлем, по-моему, положительно поэтично. Москву скорее портит и не подходит к ней разные альгамбры на Воздвиженке дома Елисеевой и громады, из верхних окон которых чуть видны колокольни (внизу) старых церковок, и модерничные затеи (хотя бы и с русским пошибом) московских Медичисов. А облезлость и неряшливость — недостаток очень русский, и в Москве-то ему и быть. Это не контрасты, а дополнения. Старые города я не могу представить иначе как старые чудные церкви среди серой массы деревянных обывательских развалюшек или несколько идиллической зажиточности. И как нашлепки — губернаторский дом и казенные места. И исключая эти последние, я думаю — вовсе уж не так этот внешний вид отличается от какого-нибудь XVII века. Про деревни нечего и говорить: я думаю, и 1000 лет назад были такими же».

11 июля 1902 года: «Живу в яблонных садах на горе над слиянием Суры с Волгой, за Сурой лески, поля и луга с деревнями, но я сижу спиной к этому виду, похожему и идущему к центру черноземной России, со взором за Волгу, где за широкой раменью, поросшей травой, кустами, пересеченной речками, ручьями и болотцами, начинается дубовый лес, а на горизонте высится темный бор, тянущийся на северо-восток к полусибири. От него не оторвать взора, и так щемит сердце от этого речного и лесного простора. До этого я был в разных местах и в Казани. В Семеновские скиты и в Владимирское село на святое озеро проследовал Мережковский, причем содержатели земских станций были недовольны обязанностью доставлять ему даром тройки [162] Любопытная параллель к сведениям Кузмина о Мережковских содержится в письме Э. К. Метнера Андрею Белому от 26–29 декабря 1902 года: «Андрей Павлович Мельников (сын Печерского) сказал мне, что ему передавали раскольники о Мережковских; Д. С. и 3. Н. были, как Вы знаете, „в лесах и горах“; их там приняли некоторые старые раскольники за Антихриста и Вавилонскую блудницу. Тот же Мельников рассказал мне, как Мережковский совсем нечаянно разыграл Хлестакова: в каком-то селении исправник и другие власти сочли его за какое-то важное лицо, посланное от правительства, и сообразно с этим рассыпались в чрезмерных любезностях; возили его всюду даром на земских лошадях чуть ли не цугом, и во всяком случае с эскортом верховых урядников; все это факты, ибо исправник представил счет расходам по приему Д<���митрия> С<���ергеевича> с супругой» (РГБ. Ф. 167. Карт. 4. Ед. хр. 8. Л. 1 об.). Описание поездки с точки зрения самих Мережковских см.: Гиппиус З. Н. Светлое озеро // Новый путь. 1904. № 1–2.

. Но я ничего не пишу и не знаю, что выйдет. В большой, светлой, кругом в окнах комнате сидят за работой и поют:

Милый Ваня, разудалая голова,

Слышу, едешь ты далеко от меня.

С кем я буду эту зиму зимовать?

С кем прикажешь лето красное гулять?

Гуляй, мила, лето красное одна —

Уезжаю я во дальни города.

И Ваня, кудрявый, в синей сибирке, вроде Сорокина, и едет куда-нибудь в Кунгур, и она тоненькая, в темном сарафане и платке в роспуск одиноко гуляет на горах, смотря на леса, за которыми скрылся ее Ваня».

Между прочим, последнее письмо дает отчетливое представление о том состоянии духа, в котором Кузмин работал над циклом «Духовные стихи», отчасти известными «Временами года», над несколько более поздним и дошедшим до нас лишь частично вокальным циклом «Города». Для него жизнь и песня не просто дополняют друг друга, но являются органическими составными частями друг друга. И казалось бы, первые опубликованные опыты его должны относиться к попыткам воссоздать именно такой тип отношения искусства к действительности, когда творчество является непосредственно вписанным в жизнь, каким-то аналогом тех форм искусства, разрешенных для старообрядцев, о которых Кузмин писал Чичерину ранее: иконопись, церковное пение, эстетизированный быт. Однако не менее сильно для Кузмина было в те же самые годы и стремление представить себе современность как органическую составную часть исторического процесса вообще.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: