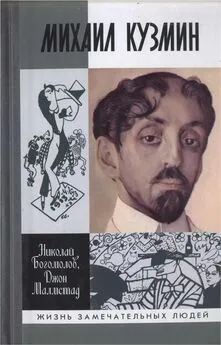

Николай Богомолов - Михаил Кузмин

- Название:Михаил Кузмин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03634-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Богомолов - Михаил Кузмин краткое содержание

Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.

знак информационной продукции 16+

Михаил Кузмин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

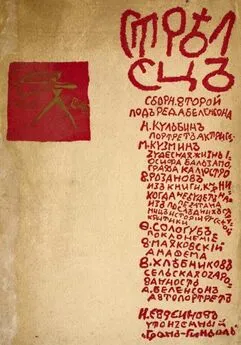

Однако почти на год раньше состоялся дебют Кузмина-писателя, когда в декабре 1904 года вышел в свет альманах «Зеленый сборник стихов и прозы», где были напечатаны цикл его стихотворений «XIII сонетов» и пьеса (точнее — оперное либретто) «История рыцаря Д’Алессио».

Однако предыстория этого дебюта представляется чрезвычайно показательной и заслуживает специального внимания.

Если в письмах 1901–1902 годов Кузмин нередко пишет о том, что творчество представляется ему грехом, которому он по-прежнему предается, но происходит это в силу всякого рода посторонних обстоятельств, а не по собственному внутреннему побуждению, то «XIII сонетов» возникают как бы спонтанно и без каких бы то ни было ламентаций по поводу их греховности, хотя сам стиль и дух этих произведений отстоит чрезвычайно далеко от тех представлений о задачах творчества, которые Кузмин старательно культивировал.

Как нередко бывало в жизни Кузмина, стимулом к творческому взрыву послужила любовь.

Судя по его записям, после итальянского приключения с мальчиком Луиджино он всячески старался избегать сколько-нибудь влияющих на духовное состояние связей, а если они и случались, то он решительно каялся, например, в письме Чичерину от 16 июля 1901 года: «…напишу тебе очень немного, поспешно и нескладно, стыдясь и удивляясь самому себе, лишенный права и на доверие, и на серьезное отношение, но радостный и благодарящий Бога. Дело в том, что то движение, принимаемое мною за шаг дальше, оказалось наносным (хотя и без отчета, кем или чем), злым и искушением. Я весь всецело в прошлом; я не могу „бывшее вменять в небывшее“ и, как у некоторых героев Лескова, „оправданных верою“, встряхнуться, как выкупанный пудель, и быть как ни в чем не бывало; но падению подвергались и отцы пустынные, и падши поклонялись чудному образом бесу, приняв его за Христа Исуса. М<���ожет> б<���ыть>, возможны и высоты совместительства, но не для людей плоти и обряда, как я. Я не объясняю, не оправдываюсь, но по любви к тебе просто пишу в роде бюллетеня; радость с конфузом за ту проруху, возможную с каждой старухой, обретение вновь почты и покоя и тайны радования. Вот». Но летом 1903 года в его жизни произошло событие, которое он с привычной уже для нас лаконичностью описал в «Histoire édifiante…»: «Второе лето я отчаянно влюбился в некоего мальчика, Алешу Бехли, живших тоже на даче в Василе (Васильсурске. — Н. Б., Дж. М.), Вариных знакомых. Разъехавшись, я в Петербург, он в Москву, мы вели переписку, которая была открыта его отцом, поднявшим скандал, впутавшим в это мою сестру и прекратившим, таким образом, это приключение. Все это происходило на праздниках, зимою, когда я приехал к сестре. Пришлось опять обратиться к искусству, которым я усиленно и занялся при дружбе, снова зацветшей, вернувшегося из-за границы Чичерина» [167] Несколько писем А. Бехли Кузмину сохранились: ЦГАЛИ С.-Петербурга. Ф. 437. Оп. 1. Ед. хр. 13; первое написано из Нижнего Новгорода, второе и третье — из Москвы.

.

Несколько более подробно о начале работы над циклом Кузмин пишет Чичерину в недатированном письме из Васильсурска, явно относящемся к июлю 1903 года: «Странный случай; когда мы ездили в женский монастырь через леса вчетвером: сестра моя, племянник Сережа, я и Сережин товарищ Алеша Бехли, среди самой несоответственной обстановки мне захотелось вдруг изобразить ряд сцен из Итальянского возрождения, страстно. Можно бы несколько отделов (Canzoniere, Алхимик, Венеция и т. п.), и даже я начал слова из Canzoniere (3 сонета) и вступление».

Это обращение к итальянскому Возрождению было настолько неожиданно, что в том же письме Кузмин даже начал оправдываться перед Чичериным: «Зная, что после „Гиацинта“ пошла „горенька“, и после „Клада“ — „Страшный суд“, я без боязни смотрю на это влечение, желая только, чтобы оно было достаточно продолжительно для окончания задуманного. По-моему, некоторые фразы совсем как с итальянского, есть неловкости, но это — слова для музыки, не более».

Уже 20 августа были готовы тексты всех тринадцати сонетов, а к восьми из них была написана и музыка. В этот день Кузмин сообщал: «Я 12-го перебрался в Нижний и вот до 20 написал музыку к 8 Сонетам; конечно, не ожидаю большой их популярности, даже не знаю, что ты-то их поймешь ли сразу и оценишь ли, не отметнешь ли. Но сам я ими очень доволен, хотя не всегда музыка лучше слов». И далее, перечислив все сонеты (они следуют точно в таком же порядке, как и в печатном тексте), Кузмин добавляет: «Вот весь Canzoniere; от 2–9 включ<���ительно> музыка написана, редко я писал с такою скоростью и притом не дома. Что из этого выйдет — не знаю; может выйти и „Битва русских с Кабардинцами“. Лучше других 3. 4. 5. 6., хуже других 7. и 2., 8. и 9., кажется, средние, хотя, м<���ожет> б<���ыть>, „Прогулка“ и очень хороша» [168] В письме от 5 сентября он пояснял: «Свои сонеты я потому боюсь, что тебя обманут, что иногда слова лучше музыки и музыка местами несколько небрежна и для слов грубовата. Дело в том, что самый текст, и все, что окружает его появление, так мне дорог, что хотелось бы лучшую музыку, и та, которая написана, не может считаться таковою».

.

Можно предположить, что именно по инспирации Верховских тексты сонетов (не лишено вероятия, что имеющееся в нотной рукописи название «Il Canzoniere» могло показаться знатоку и поклоннику итальянской литературы Ю. Н. Верховскому кощунственным по отношению к одноименной книге Петрарки и поэтому заменено нейтральным) были Кузминым отделены от музыки и опубликованы в полудомашнем издании семейства Верховских и кое-кого из их друзей [169] Даже название вымышленного издательства «Щелканово» должно было указывать на роль Верховских в выпуске «Зеленого сборника» — так называлось их смоленское имение.

.

Критика, писавшая о «Зеленом сборнике», сочувственно отметила стихотворения Верховского и беспомощную, но представляющую несомненный интерес как памятник идейного сознания эпохи повесть будущего крупного чекиста В. Р. Менжинского «Роман Демидова» [170] Несколько подробнее см.: Дворникова Л. Я. Автор одного романа // Встречи с прошлым. М., 1982. Вып. 4. С. 107–111; отметим неточность автора, утверждавшего, что к беллетристике Менжинский не возвращался. См. хотя бы: Менжинский В. Иисус; Из книги Варавва // Проталина. СПб., 1907. Альманах 1. С. 86–103 (вовсе не исключено, что эта публикация появилась при содействии Кузмина, довольно близко сотрудничавшего с «Проталиной»). Интересно упомянуть, что в молодости Менжинский и еще один автор «Зеленого сборника» П. П. Конради входили в студенческий «Литературно-мыслительный кружок», активным членом которого был И. Коневской. См.: Переписка <���Брюсова> с И. И. Ореусом-отцом / Публ. А. В. Лаврова, В. Я. Мордерер, А. Е. Парниса // ЛН. М., 1991. Т. 98. Кн. 1.С. 535.

.

Интервал:

Закладка: