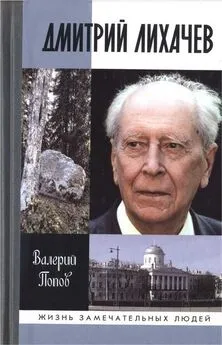

Валерий Попов - Дмитрий Лихачев

- Название:Дмитрий Лихачев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03592-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Попов - Дмитрий Лихачев краткое содержание

Духовный авторитет академика Дмитрия Сергеевича Лихачева так велик, что его справедливо называют «совестью нации». Его книги, статьи, беседы — великое наследие, изучение которого помогает хранить традиции русской культуры, служению которым он посвятил свою жизнь. В стране возникали все новые «властители дум» и порой казалось, вот-вот будет создано справедливое общество. Но популярность политиков стихала, фон общественной жизни менялся. Выстоял только скромный, глубоко интеллигентный Лихачев, говоривший вслух об истинных ценностях.

Автор книги Валерий Попов предлагает читателю свое мнение о том, почему в академике Лихачеве соединилось все лучшее, что ценится нами, рассказывает, как Дмитрий Сергеевич выжил в годы лишений, каким он был со своими ближними, как добивался того, что казалось невозможным — спасения памятников отечественной материальной и духовной культуры.

знак информационной продукции 16+

Дмитрий Лихачев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Это было уже делом почти решенным, имелись эскизы и чертежи. Многие сотрудники сочли это нецелевым использованием средств и, кроме того, безвкусицей — здание бывшей таможни, где размешался институт, было выполнено совсем в другом стиле. Но воздействовать на директора мог только один человек, и — делегация отправилась к Лихачеву. Тот выслушал, поднялся, тихо (никаких криков не доносилось) переговорил со Скатовым — и идея директорского кабинета в псевдорусском стиле канула в Лету.

Конечно, такие события умножали число лихачевских противников: «Почему всё всегда решает он?» Лихачев не терпел ничего, что противоречило бы его убеждениям, его внутреннему кодексу. Когда «истинные патриоты» еще и добились того, что в институте то и дело стали появляться священники в черных рясах, в компании «заединщиков» гордо шествующих рядом (мол — вот вам, нехристи! Истинная вера с нами!) — Дмитрий Сергеевич, посвятивший себя древней культуре, монастырским рукописям, тут вдруг пришел в ярость. «До чего мы докатились! — сказал он сотруднику. — Попы по коридорам ходят!»

Лихачев писал в одном из писем: «В Питере меня радует мой Отдел древнерусской литературы. Все дурные люди от нас ушли, а оставшаяся молодежь прелестна. Хочется, чтобы при моей жизни была осуществлена 20-томная „Библиотека древнерусской литературы“. Для ее осуществления есть все предпосылки, и тогда станет ясным, что Россия не малая периферийная культура, а очень монументальная культурная держава».

Удары, однако, сыпались отовсюду. Уж, казалось бы, на поддержку и признательность сотрудников сектора он всегда может рассчитывать, ведь многим из них он «сделал судьбу»… но и отсюда последовал удар!

Один из любимых учеников Лихачева — Дмитрий Буланин составил прекрасную библиографию работы Лихачева к его 75-летию, подготовил и другие материалы… Потом что-то стало меняться… Может быть, люди не хотели вечно жить «под крылом», а значит — в тени?

К 90-летнему юбилею, как правило, «почтеннейших старейшин» могут ждать лишь скучные панегирики, такие же скучные, как и сами юбиляры теперь. Но Лихачев к своему 90-летию отнюдь не затих, не унялся, «со сцены» не хотел уходить — и видимо, кое-кому мешал, не давал «распрямиться в полный рост». Ушел бы на покой — как бы его все хвалили! А так… Любимый его ученик Дмитрий Буланин к 90-летию его подготовил совсем иного рода подарок, нежели к 75-летию. В первом номере журнала «Русская литература» за 1997 год Буланин напечатал статью, посвященную сразу трем персонажам — себе, сотруднику Отдела древнерусской литературы О. Творогову и… Лихачеву. Статья называлась «Эпилог к истории русской интеллигенции», она поразила всех — и конечно же Лихачева. Буланин писал о том, что интеллигент сейчас занял место священника, исповедника, но недотягивает, однако, до законодателя.

«Интеллигенция, — писал Буланин, — независимый правовой арбитр окружающего мира, правда, до того момента, пока есть среда, признающая за этим арбитром его право на моральный вердикт». В наш век, по мысли Буланина, интеллигенция распалась — на составляющие. Часть по-прежнему борется за сохранение моральных устоев, другая — занимается переделкой реальности мира в угоду своим прихотливым фантазиям.

Интеллигенции, напоминает Буланин, уже не раз доставались справедливые упреки в самоуверенности, лицемерии и трусости. Однако лучшая ее часть по-прежнему на высоте.

«Национальное самосознание, — писал Буланин, — признало Лихачева учителем жизни, потому что за его спиной стоит русская интеллигенция, как историко-культурный феномен. Интеллигенция не отдала русскую культуру на потеху третьему сословию и не снизошла до китча»… Однако, как считал Буланин, «настало время расстаться с науками-музами. На смену им идут лженауки — менеджмент, политология, а это — всего лишь способы скрыть обман».

Все это верно и любопытно до того места в статье, где Буланов неожиданно пишет, что Лихачев уже много лет занимается не наукой, а лишь проповедничеством.

…На защиту Лихачева встал Б. Ф. Егоров, напечатавший отповедь Д. М. Буланину в журнале «Звезда». В ней он пишет, что только что вышло новое издание «Повести временных лет» с комментариями Лихачева: научная деятельность его продолжается! Однако противники — а их вдруг у Лихачева оказалось немало — тут же отметили, что новыми являются лишь комментарии М. Б. Свердлова, а лихачевские комментарии — 1950 года. Лихачев воспринял этот удар — да еще от любимого ученика — весьма болезненно. Вот так «итог жизни»! Лихачев отвечает в том же журнале «Русская литература» с необычной для него запальчивостью: «Все мои статьи имеют не проповедническую цель, а являются определенными поступками в борьбе за сохранение культуры».

Действительно, уж кого-кого, а Лихачева к его 90-летию обвинять в некомпетентности, по меньшей мере, несправедливо. Для других людей считается вполне нормальным, если их творческая энергия иссякает к шестидесяти. Однако Лихачев уже совсем накануне 90-летия написал «самое художественное» произведение своей жизни — замечательные «Воспоминания», восхищающие точностью памяти, живостью эмоций — безусловно, самую читаемую из лихачевских книг. Так что в их поединке проиграл, скорее, Буланин.

Однако на «старого льва» нашлось немало охотников, решивших именно теперь выпустить свои стрелы, которые выпускать раньше они как-то не решались. Больше всего «охотники» попрекали его, как и следовало ожидать, успешностью, высоким положением, умением добиваться нужного в контакте с сильными мира сего. Как раз главное, чего Лихачев добился, теперь переоценивалось, переименовывалось в приспособленчество и даже двурушничество.

Наиболее остро, пожалуй, претензии к Лихачеву отражены в статье иеромонаха Григория (В. М. Лурье).

…Из последних работ Лихачева автор признает только лишь «Поэзию садов», которую притом считает «неинтересной для филологов». Поначалу В. М. Лурье, который стал иеромонахом не сразу, с благодарностью вспоминает роль Лихачева в истории с уличными беспорядками 1988 года, начавшимися с защиты дома Дельвига и переросшими в столкновения с властями. Готовились наказания весьма серьезные — и лишь вмешательство Лихачева спасло людей. Лихачев, как считает автор, не подходит ни под один из типов советской интеллигенции, которых автор насчитывает всего два: либеральная и национальная. Лихачев — сам по себе. Наиболее подходящее определение для Лихачева автор находит в сочинениях К. Леонтьева, известного философа и государственного деятеля XIX века, которого советская идеология называла «реакционером» и даже «мракобесом». Но вот — пришла мода и на него, и он пришелся кстати. Определение, которое автор выбрал для Лихачева из сочинений Леонтьева, со своей небольшой добавкой, звучит так: «миллет-баши [15] Османский термин миллет-баши соответствует греческому понятию этнарх ( etnarco ). что означает главу ( baschi) группы народа (millet).

русской интеллигенции». В истории турецко-греческого конфликта, когда греки были порабощены турками, так назывался грек-фанариот, который осуществлял связь между турецкой властью и чаяниями своего народа, и становился необходимым и тем и другим. Перенося эту аналогию на Лихачева, автор пишет, что порой Лихачеву приходилось совершать действия, когда он начинал казаться интеллигенции «не своим».

Интервал:

Закладка: