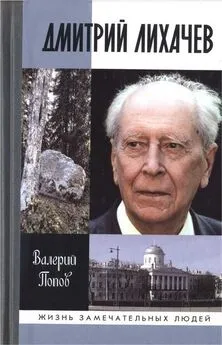

Валерий Попов - Дмитрий Лихачев

- Название:Дмитрий Лихачев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03592-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Попов - Дмитрий Лихачев краткое содержание

Духовный авторитет академика Дмитрия Сергеевича Лихачева так велик, что его справедливо называют «совестью нации». Его книги, статьи, беседы — великое наследие, изучение которого помогает хранить традиции русской культуры, служению которым он посвятил свою жизнь. В стране возникали все новые «властители дум» и порой казалось, вот-вот будет создано справедливое общество. Но популярность политиков стихала, фон общественной жизни менялся. Выстоял только скромный, глубоко интеллигентный Лихачев, говоривший вслух об истинных ценностях.

Автор книги Валерий Попов предлагает читателю свое мнение о том, почему в академике Лихачеве соединилось все лучшее, что ценится нами, рассказывает, как Дмитрий Сергеевич выжил в годы лишений, каким он был со своими ближними, как добивался того, что казалось невозможным — спасения памятников отечественной материальной и духовной культуры.

знак информационной продукции 16+

Дмитрий Лихачев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

…Да, возможно, и были моменты неприятия, когда мы наблюдали «сановитого» Лихачева в очередном «президиуме» рядом с партийными вождями, или за строем охраны на каком-то очередном «глобальном форуме», когда конкретное питерское «человечество» с трудом отоваривало талоны, а их там кормили икрой. Наверное — тогда неприятие возникало. Да — порой он переставал казаться «своим». Но при этом, как пишет автор, он был единственным, кто оказывал помощь, которую один интеллигент другому интеллигенту оказать не мог, по словам автора: «…вплоть до отмазывания от КГБ на стадии раскручивания дела о международной антисоциалистической организации».

«Миллет-баши, — пишет автор, — глава группы, ответственный перед султаном за нее… „Миллетом“ Лихачева-баши была русская интеллигенция. Поскольку советская интеллигенция — это та же русская, хотя и не на лучшем ее этапе».

Да, тяжко было читать Лихачеву такое о себе — да еще на исходе его жизни! И особенно потому, что точность в этих словах, безусловно, есть. Он был действительно посредником между интеллигенцией и властями… но всегда старался решить вопрос в пользу интеллигенции.

Затем суровый автор расшатывает другой оплот, на котором держалась жизнь и репутация Лихачева… впрочем — такое уже было. Он винит его в создании культа «Слова о полку Игореве» — которое, на самом деле, как утверждает автор, вовсе не было столь почитаемым в древности. «Светская литература, — утверждает автор, — к которой относится „Слово“, существовала и в других, даже более просвещенных странах (например, знаменитый „Витязь в тигровой шкуре“ Шота Руставели), но она всегда почиталась ниже, чем религиозные летописи. А „Слово о полку Игореве“, ставшее известным лишь в XVIII веке, даже если и существовало в древние века, то вообще не было известно книжникам древности и не играло тогда никакой роли, и было насильно „вдвинуто“ в ту эпоху, навязано Лихачевым как „лучшее из лучших“ „задним числом“».

Главный труд Лихачева назван необъективным, Лихачев обвинялся в насилии над историей древнерусской литературы в угоду своим амбициям, и хуже того — в угоду сиюминутным требованиям государства, «заказному патриотизму». Недобрым оказался этот иеромонах!

Но то же утверждали и Буланин, и некоторые другие скептики. В последние годы жизни Лихачева они подвергали сомнению весь стиль работы «древнерусского сектора» под руководством Лихачева… а ведь это было самое дорогое его детище! Подчеркивалась слишком «личностная» роль Лихачева в истории изучения древних рукописей, слишком целеустремленный, навязчивый комментарий, волевая попытка навязать древним сочинениям такую судьбу, которой на самом деле они в истории не имели. Лихачевский стиль работы, распространенный и на весь сектор, критики насмешливо называют «романтическим» (термин принадлежит Буланину).

Вообще, конфликт лихачевского стиля литературоведения с так называемым «чистым», безличностным литературоведением имеет давние корни. «Чистое» литературоведение, мода на которое в лихачевское время пришла с Запада, отрицало не только любой отпечаток «личностного» в исследовании рукописи, но и вообще любое влияние времени исследования на текст. Доходило до абсурда: образцом объявлялись переведенные греческие тексты (переводить было все-таки можно), в которых зияло огромное количество темных, необъясненных и, разумеется, никак не прокомментированных мест. Зато «чисто» — никакого насилия, ни чьего влияния! Теперь поборники модного «чистого» литературоведения пытались отрицать огромный труд жизни Лихачева, «обнулить» его, обвиняя в «субъективности»… а он не мог уже отбиваться. Естественно, что на всех трудах Лихачева лежит отпечаток его личности, его таланта, его темперамента. Апологеты «чистой науки» не имели всего этого от природы, поэтому всячески отрицали: не дано им — пусть неповадно будет и другим. Для этого надо было им всего лишь «стереть» Лихачева — как яркий, не дающий им покоя образец «личностной», яркой науки. Безликое, серое наползало и, в конце концов, даже «самоопределилось» — назвало себя «постмодернизмом» и сделалось почти обязательным. И Лихачев оказался первым на их пути, самым высоким и самым ярким, и его в первую очередь наступающей серой массе хотелось убрать. И «это» — отрицающее индивидуальность, душу в науке и литературе, воцарилось надолго — и Лихачев это в отчаянии понимал. Ничего себе — конец жизни! Не торжество, а скорее — неблагодарность. Впрочем — новая наука, странным образом отрицающая роль личности в литературе, какую-либо художественность, признающая лишь механический «текст» — на признательность и не была способна: такого термина в ее словаре не было.

Было и нечто худшее. Если научные оппоненты все же считали его эпохой в науке, пусть и субъективной, пусть и романтической — то некоторые развязные журналисты эпохи «раскрепощенности» позволяли себе все, что хотели. Один назвал Лихачева «главным интеллигентом, назначенным властью — вроде главного санитарного врача». Оплевывались многие, ставшие вдруг немодными принципы, проповедуемые Лихачевым — в том числе и его патриотизм, как нечто недостойное настоящего интеллигента… И все это — на седую, усталую голову! Не лепестки роз, а пепел!

Пусть Лихачев не во всем совершенен, и «романтический» стиль его исследований не всегда объективен, но он создал свою эпоху. Он — победил. Кто — вместо него? Он прекрасен, неповторим.

Безусловным доказательством огромной всеобщей любви (что могли злопыхатели сделать с этим?) было празднование девяностолетия Лихачева в Петербурге, в котором старались принять участие все, кто считал себя обязанным Лихачеву: он поднял наш дух из грязи, отмыл его! И признательных Лихачеву — оказалось большинство!

…Ну, разумеется, присоединились и те, кто хотел, чтобы о нем хорошо думали: для этого нужно было оказаться «при Лихачеве» в эти дни.

Вот — напоминание о тех днях:

«Пригласительный билет

В связи с моим 90-летием имею честь пригласить Вас на собрание сотрудников Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, которое состоится 2 декабря 1996 года в 12 часов в конференц-зале Пушкинского Дома.

С уважением…» и личная подпись Лихачева (это он считал непременным) на всех билетах.

Затем было еще более многолюдное действо в большом конференц-зале Академии наук. Лихачева поздравляли, казалось, все, кто был того достоин.

Вручала цветы и подарок Людмила Вербицкая, ректор Санкт-Петербургского университета. Поздравлял Даниил Гранин. Читал стихи Александр Кушнер. Участвовали губернатор Владимир Яковлев, Анатолий Чубайс и другие высокие московские гости. И все говорили искренне, хорошо… при Лихачеве все старались «не ударить в грязь лицом», высказать самое лучшее, что было в душе. При Лихачеве — можно было быть только «высоким»!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: