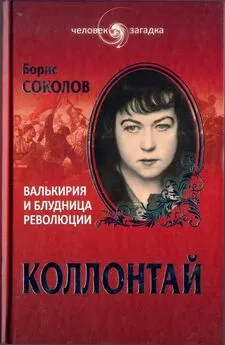

Аркадий Ваксберг - Валькирия революции

- Название:Валькирия революции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русич

- Год:1997

- Город:Смоленск

- ISBN:5-7390-0153-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Аркадий Ваксберг - Валькирия революции краткое содержание

Александра Коллонтай — одна из неразгаданных загадок России. Первая в мире женщина-посол прожила уникальную жизнь на главной исторической сцене в эпоху социальных потрясений и соединила в одном лице несоединимое: утонченный аристократизм и революционный романтизм, безоглядную храбрость и ловкий прагматизм, подлинную эрудицию и фанатичный догматизм. До глубокой старости она осталась магической женщиной, сводившей с ума и юных, и седовласых.

Ее биография, лишенная умолчаний и фальсификаций, — потрясающей силы роман — светский, политический, любовный, детективный, сентиментальный… И роман ужасов — в конечном счете…

Валькирия революции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ответа не последовало.

Время от времени ей давали путевки в подмосковные правительственные санатории «Барвиха» и «Сосны» — это тоже требовало многократных унизительных просьб, далеко не всегда дававших положительный результат. За нее не раз безуспешно хлопотал Литвинов — кто теперь обращал внимание на его просьбы? Раз или два ее поддержал Микоян — благодаря ему она получала возможность провести месяц в году за городом, на воздухе и при полном уходе. Здесь же она могла наблюдать за «верхушкой», иметь хоть какое-то общение — пусть и с весьма специфичной средой, — видеть не только безрадостно серую улицу из московского своего окна…

«О Хозяине [так с почтительным страхом за глаза называли Сталина] ничего не слышно, — писала она в своем дневнике. — И не пишут. Внук его от первого брака живет в Соснах. [У Сталина был только один «внук от первого брака» — Евгений, сын Якова Джугашвили и Ольги Голышевой: ему было тогда девять лет и он вряд ли жил в «.Соснах»]… Все работают много, нигде в мире так не работают. И хорошо, и плохо физически. В колхозах голодно пока […] Удивительно: в церквах много народу, особенно в субботу и воскресным утром […] Народу очень трудно. Все дорого, хлеба мало. Недоедание […] Литература […] сейчас скучная, хоть и «героическая». Плохо освещает проблемы, нужды дня и выход. Не психологично […]».

Поразительно: в одном и том же дневнике точные и честные наблюдения соседствуют с претенциозной, лживой туфтой, напрокат взятой из газетных агиток. И — что еще поразительней: в одном и том же дневнике об одном и том же она писала совершенно разными словами, давая оценки, противоречившие друг другу. «Советский Союз живет пафосом строительства и умной политикой Сталина. […] Безмерная душевная радость от нашей политики. Это дело ума Сталина». Но — она же и там же: «Абсолютно неразумная, не гибкая политика. Испытываю страх, точнее беспокойство, за наши отношения с США. […] У нас холодная, чрезмерно умственная внешняя политика. Мы слишком мало придаем значения эмоциям, а они огромная сила».

Очень скупые свидетельства, дошедшие до нас, убеждают в том, что, запертая в своей домашней «клетке», ограниченная в движениях (иногда ее вывозили в коляске на прогулку по соседним улицам), Коллонтай видела то, о чем умалчивала и что извращала печать. Однажды без всякого спроса к ней пришла ее давняя знакомая Айно Куусинен, уже освобожденная из лагеря, но не имевшая права жить в Москве. От своей нелегальной гостьи, которую она не прогнала, а тепло приветила, Коллонтай не скрыла то, что знала и что ее угнетало: хлеба не хватает, зато повсюду вдоволь дешевой водки; навалом дорогих духов и кремов, но нет обычного мыла; всевластие и хамство чиновников превзошло все границы, даже ей, Коллонтай, не удалось получить» талины» на продукты к праздничному столу…

Коллонтай уже не жила — доживала, но потребность в каком-то деле была по-прежнему неистребимой, и каждый знак внимания еще больше стимулировал тягу к перу: ведь никакого иного дела у нее уже быть не могло. Посол Мексики прибыл к ней домой, чтобы вручить орден «Агила Ацтека» за заслуги на посту советского посла в этой стране. Заслуг этих, по правде сказать, было не Бог весть, куда более кстати пришлись бы ей ордена Норвегии, Швеции или Финляндии. Но их-то как раз она не дождалась. Зато болгарский посол Николов доставил почетную медаль Софии — за заслуги перед страной не самой Коллонтай, а ее матери и отца…

Она много — беспрерывно — писала, но за все время после ее возвращения из Стокгольма удалось напечатать лишь шесть небольших статей. К восьмидесятилетнему юбилею Крупской Коллонтай подготовила большую мемориальную статью. Вряд ли Сталину могли прийтись по душе эпитеты, которыми автор наградил свою героиню: «необыкновенный, большой человек», «самый значительный и прекрасный образ русской женщины нашей великой революции», «стойкий, неутомимый сподвижник Ленина», «целеустремленный, бескомпромиссный, мужественный человек» и так далее, и так далее… Статью, конечно, не напечатали. Может быть, еще потому, что в ней ни разу не упомянуто имя вождя. Не того, который муж Надежды Константиновны, а лучшего продолжателя его дела…

Пожалуй, лишь два раза за все это время она испытала подлинное удовлетворение.

В 1947 году Сталин в пропагандистских целях — и на очень короткий срок — отменил смертную казнь. Это событие Коллонтай отметила восторженной записью в своем дневнике: «Великий День — знаменательный и необычайно дорогой для меня: отмена смертной казни по законодательству СССР. Годами смертная казнь была моим кошмаром. Меня преследовала вся нецелесообразность и средневековщина этого акта. Я исписывала тетради в минуты, когда муки перехлестывали через край души, а поделиться было не с кем. […] Осенью 17-го года в Питере мы с Горьким долго говорили о том, что же сделать, чтобы молодая Республика не шла по пятам жестокостей, не оправдываемых здравым смыслом. […] И когда я раз высказала Ленину свои мысли, он ответил мне: «Революцию нельзя делать в белых перчатках». И Горький позднее иначе разъяснял вопрос. И я понимала умом, но и до сего дня каждая казнь […] больно ударяла по сердцу. Это — то, чего я никогда не приму в жизни».

Еще одну радость доставили ей публикации о переменах, происходивших в Югославии. Тито не стал еще агентом Уолл-стрита и всех мыслимых и немыслимых буржуазных разведок, он пока что пребывал руководителем братской страны. В так называемом «рабочем самоуправлении», насаждавшемся Тито, Коллонтай увидела попытку осуществить на практике все еще ей дорогие, но публично ею же многократно оплеванные идеи «рабочей оппозиции». Радость, однако, была недолгой: Тито быстро отлучили от «реального» (сталинского) социализма.

«Что я больше всего ненавижу?» — задавала себе вопрос в дневнике Коллонтай. И отвечала — вполне прозрачно и однозначно: «1) фарисейство и хамство, 2) жестокость и всяческую несправедливость, 3) унижение человеческого достоинства».

Ее инвективы насчет фарисейства особенно впечатляют при чтении ее писем к ставшему в 1949 году министром иностранных дел Андрею Вышинскому и откровенных заметок о нем же в ее дневнике.

«Глубокоуважаемый и дорогой Андрей Януарьевич, пишу Вам под свежим впечатлением живых рассказов окружающей меня молодежи, аспирантов и студентов Института международных отношений, о Вашем интереснейшем выступлении перед [ними], так много им давшем. […] Мне хочется искренне приветствовать Вас за то, что Вы уделили время […] нашей молодежи, среди которой находится и мой внук Владимир Михайлович Коллонтай, аспирант по кафедре экономики. […]

Неизменно восхищаюсь той мудрой внешней политикой, которую Вы проводите, Вашими, всегда блестящими, речами. […]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: