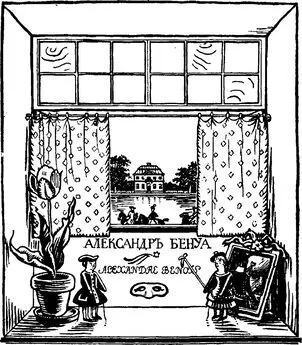

Александр Бенуа - Мои воспоминания. Книга вторая

- Название:Мои воспоминания. Книга вторая

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Захаров

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-8159-0354-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бенуа - Мои воспоминания. Книга вторая краткое содержание

Воспоминания живописца, театрального декоратора, художественного критика и историка искусства Александра Николаевича Бенуа (1870–1960) являются настольной книгой для интеллигентного читателя. По мнению академика Д. С. Лихачева, автор учит любви к своей стране, к своему городу, к своей семье и ее традициям. К «Воспоминаниям» А. Н. Бенуа можно обращаться и за справками, и за знаниями, и просто ради душевного отдыха…

Впервые воспоминания А. Н. Бенуа под названием «Жизнь художника» были опубликованы в 1955 году на русском языке в двух томах в «Издательстве имени Чехова» в Нью-Йорке.

В 1960 и 1964 годах в Лондоне был издан двухтомный английский перевод мемуаров, который включал и новые главы.

Третье издание воспоминаний Бенуа, еще более полное и с примечаниями, появилось в 1980 году в Москве в академическом издательстве «Наука». И, наконец, в 1990 году «Наука» переиздала этот двухтомник, восстановив купюры, сделанные в 1980 году.

Здесь печатается полный текст, немного отредактированный для большей легкости чтения (в частности, иноязычные слова переведены прямо в тексте) и с соблюдением всех норм современной пунктуации и орфографии.

Мои воспоминания. Книга вторая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не имея собственного крова в Петербурге, мы воспользовались отсутствием моей сестры Кати (она с частью своей семьи уже перебралась в Нескучное) и поселились в ее квартире, где оставался Коля Лансере. Сразу, как только я устроил свои дела с постановкой своего балета, мы переехали на летнее пребывание в Петергоф — точнее, в ту петергофскую колонию, дачи которой были построены по холмистому хребту, тянущемуся вдоль всего берега Финского залива. Таким образом, мы оказались в ближайшем соседстве с деревней Бобыльск, в которой находились виллы обоих моих братьев Леонтия и Михаила. Это наша belle-soeur Мария Александровна, жена Леонтия, подыскала нам дачку и наладила в ней все хозяйство в ожидании нашего переезда. Уже на пятый или шестой день по возвращении на родину мы зажили своей жизнью в этом очень симпатичном двухэтажном домике с садом, а я для своей работы выбрал в нижнем этаже застекленную веранду, глядевшую на север. Первым долгом я занялся эскизами декораций «Павильона Армиды», и здесь же — с середины лета — я принялся за исполнение другого заказа, полученного мной от историка профессора С. А. Князькова, затевавшего издание больших картин из русской истории, предназначенных служить украшением классных стен. Кто направил Князькова ко мне — я не помню, но, видимо, я еще до личного знакомства пользовался его доверием, благодаря чему почти сразу наши взаимоотношения получили желаемую окраску. А именно, мне задавалось лишь в самых общих чертах изобразить что-либо на ту или иную тему, тогда как разработка ее и самый характер каждой композиции предоставлялись целиком мне, и никаким стеснениям мои измышления не подвергались.

В первую очередь надлежало представить помещика старых времен и наглядно выразить его отношение к крепостному крестьянству. Тут пригодилось мое основательное знакомство с этим бытом, главным образом почерпнутое из чтения пространных и дышащих такой подлинностью записок А. Т. Болотова, составлявших в продолжение очень долгого периода мое любимое чтение. Благодаря обстоятельному и местами столь живому рассказу этого милейшего и культурнейшего для своего времени человека, владевшего собственным весьма скромным поместьем, но хорошо знакомого с хозяйствами несравненно более значительными, благодаря тому, что он состоял в течение многих лет управляющим разными крупными имениями и, наконец, имением внебрачного сына Екатерины II — графа Бобринского, благодаря чтению записок Болотова и других однородных им мемуаров я как-то совсем вжился в тот мир и временами точно переселялся в него, видя его в непосредственной близи. Но не самого доброго, усердного и разумного Андрея Тимофеевича представлял я в качестве типичной фигуры помещика-крепостника, а вообразил себе барина-лежебоку, уютно расположившегося в ясный летний день в углу веранды своего усадебного дома и лениво прислушивающегося к тому обмену слов, что происходит между его немцем-конторщиком и группой крестьян, пришедших с оброком. Напрасно кланяются и бьют челом и старые, и молодые мужики, напрасно причитают бабы, напрасно все они нанесли в большом количестве муки и всякой снеди — конторщик, записывающий в книгу, что принесено, отмечает и недоимки, и что он — неумолимо и с угрозой тяжкой расправы — требует. Вся эта группа вырезается темным силуэтом на фоне залитого солнцем регулярного сада, по дорожкам которого носятся дети помещика, а в отдалении из-за деревни выглядывает церковь и стелется далекий пейзаж с прудом и с пашнями. Как-то нечаянно получилось у меня нечто мне совсем не свойственное, нечто вроде обличения, но это особенно и понравилось заказчику.

Сразу после этой картины я написал тогда же и две других. Одна изображала куртаг в дни Екатерины II, на второй я вернулся к теме, которая когда-то уже манила, подстрекала меня — а именно, то был вахтпарад под грозным оком Павла Петровича. Екатерину я представил в момент, когда она в сопровождении своего «почти супруга», очередного фаворита, выступает из внутренних покоев Царскосельского дворца в Картинный зал, где иногда и происходили такие приемы, но в данном случае то был не обычный прием, а нечто более праздничное, ибо только что прибыли с южного фронта курьеры с известием о каких-то победах; молодой офицер склоняется к ручке государыни, а за ним несут трофеи — несколько бунчуковых знамен. Придворные, приглашаемые предшествующими царице пажами, расступаются, очищают место, фрейлины приседают в глубоком реверансе, а на первом плане придворный пиит готовится прочесть хвалебную оду.

В «Параде при Павле» и я изобразил мрачный зимний день. Густой снег сыпется с темного неба. В глубине плац-парада высится грозный фасад Михайловского замка, одна сторона которого еще и в лесах. Император, сопровождаемый двумя сыновьями (все трое на конях), только что подъехал и теперь вызывает из строя несколько провинившихся офицеров и солдат. Подходя по очереди к царю, они немеют от ужаса, ибо встречают его безумный, уничтожающий взгляд и слышат его гневный голос. Тем временем ряды за рядами церемониальным маршем, под громыхание оркестров, проходят полки, а за каждым взводом бегут солдаты, специально отряженные, чтоб подбирать упавшие с голов неудобные кивера и шляпы. И тут получилось нечто обличительное, но и это против моего желания. Мне интересно было выявить лишь какую-то мерещившуюся мне картину, и если она получилась более или менее убедительной, то это, мне думается, потому, что я с давних пор питал какое-то особенное чувство к личности Павла, нечто даже похожее на сочетание благоговения с нежностью и жалостью. А впрочем, странное вообще существо — художник. Вот я, например, всеми силами души ненавижу войну, военщину, строевое рабство, а между тем нахожу какое-то необъяснимое наслаждение, нечто вроде сладострастия, в том, чтоб изображать и как бы временно перевоплощаться и в безумного Павла, и в каждого из этих фрунтовых мучеников. Да мне и этот мрачный день, и этот мокрый снег, и эта серая стужа — все это ненавистно, но мне нравится воскрешать в памяти и изображать в картинах такие видения.

ГЛАВА 4

«Павильон Армиды»

От самого милого Петергофа я в то лето видел немного — уж очень я был поглощен как изготовлением постановки «Павильона Армиды», так и этими картинами для Князькова, требовавшими, кроме сочинения их, и изысканий исторического характера. Князьков привлек, кроме меня (и после меня), несколько выдающихся художников. Большинство было нашего же круга «Мира искусства», но был и совсем для нас посторонний мастер — москвич С. В. Иванов, которому были поручены почти все сюжеты из древнерусского допетровского прошлого. Особенно прекрасную вещь создал Серов, тогда очень увлеченный личностью Петра Великого. Его картина изображала самого преобразователя, бодро и грозно шагающего по развалу строящегося Петербурга. Очень удачны были также листы Е. Лансере и М. Добужинского. Я, кроме названных трех сюжетов, исполнил еще для Князькова: «Петр I в Летнем саду», «Улица Петербурга при Петре I», «Немецкая слобода» и «Лагерь суворовских солдат». Последняя композиция не сразу угодила заказчику. Это была ночная сцена, и представляла группу молодых солдат, греющихся у костра и слушающих рассказ одного бывалого воина; в отдалении пылала только что взятая турецкая крепость. Угодил я Князькову версией гораздо менее романтичной, но зато явственно были видны все формы. Картины были прекрасно воспроизведены в хромолитографиях в Германии и имели большой успех. Их покупали не только школы, но и частные лица. Многие вставляли их в рамы и вешали у себя в кабинете или в гостиной. Но несчастному Князькову такой успех не помешал впоследствии навлечь на себя гнев большевиков, и он был расстрелян.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: