Геннадий Гор - Суриков

- Название:Суриков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»

- Год:1955

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Гор - Суриков краткое содержание

Суриков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Позже он нарисовал сепией голову Ермака, типичное лицо крестьянина, выразительное и простое.

На этом любопытном факте необходимо остановиться.

В своих поисках образа Ермака Суриков шел вразрез с традицией, установившейся в живописи и графике второй половины XIX века.

Живописцы и рисовальщики, угождая дешевым мещанским вкусам, изображали покорителя Сибири в условном слащавом виде, далеком от суровой и неприкрашенной исторической правды. В конце шестидесятых годов модный живописец А. Шарлемань изображает Ермака на вздыбленном коне, в виде Георгия-победоносца. Под копытами коня — убитые татары.

В «Ниве» за 1876 год воспроизведены рисунки Медведева. На этих рисунках Ермак изображен оперным витязем, сидящим на пригорке и рассматривающим взятого в плен татарского царевича. Не менее далек от исторической правды «Ермак» Дмитриева-Оренбургского, раскланивающийся перед Строгановыми.

Героя своей будущей картины Суриков искал не среди отвлеченных и слащавых образов псевдонародных книжек и иллюстраций, а в гуще жизни, среди казаков и крестьян.

Но поиски образа Ермака не являлись для Сурикова самым главным в его подготовительной работе над картиной. Гораздо больше времени, усилий и внимания Суриков уделял поискам образов сподвижников Ермака, его дружине.

В августе 1891 года, возвратившись в Москву, Суриков приступил к работе над большим полотном. В самом конце года он уже писал брату: «Я начал Ермака, картина 8 аршин и 4».

Эта фраза письма Сурикова к брату дает нам возможность судить о том, как продвинулось дело. А дело продвинулось настолько, что Суриков уже установил размеры своей будущей работы. Размер полотна не мог быть установлен случайно: он определялся прежде всего композицией. Отсюда мы можем сделать вывод, что основные черты композиции будущей картины уже были продуманы художником.

Летом 1892 года Суриков вновь отправился в Сибирь. Он остановился в Тобольске и оттуда извещал родных: «Живу теперь в Тобольске, пишу этюды в музее и татар здешних и еще виды Иртыша. Время у меня проходит с пользою. Дня через два уезжаем в Самарово или Сургут, с остяков картины писать».

Затем художник едет в Красноярск и оттуда проезжает в Минусинский край на золотые прииски Кузнецова. Он сообщает родным: «Пишу этюды татар. Написал порядочное количество. Нашел тип для Ермака».

Живя на реке Немире на прииске И. П. Кузнецова, он пишет старого шамана. На полотне не хватило места для руки шамана, в которой он держит палочку; ею он бьет в бубен. Суриков пишет руку, бубен и палочку на другом холсте, боясь положиться на память.

Побывал Василий Иванович в Минусинском музее, где хранилась большая этнографическая коллекция. Суриков подолгу стоял перед предметами материальной культуры первобытных народов Сибири, делал зарисовки с одежд, сшитых из шкур и украшенных замысловатыми узорами и бисером. Художнику хотелось мысленно проникнуть в тот мир, который существовал в Сибири до прихода Ермака и его дружины. Об этом полу-первобытном мире рассказывали луки и стрелы, хранящиеся в музее, шаманские бубны, плоские лица эвенкийских и остяцких божков, изящные унты на мягкой подошве, длинные «пальмы», которыми охотники срезали в таежной чаще ветви. Суриков умел найти и оценить своеобразную дикую красоту во всех этих предметах быта, уходящего корнями в седую древность; любовно зарисовывал он узоры, стремился передать цветовые оттенки меховых одежд…

Поездка в Минусинский край была чрезвычайно удачной. Суриков привез оттуда множество этюдов, в том числе одну из самых замечательных своих подготовительных работ к картине — этюд «На реке» — для фигуры стоящего в воде стрелка.

В следующем, 1893 году художник долгие дни проводит в Москве у своего холста. Летом он отправляется на Дон писать этюды сподвижников Ермака.

На Дону среди казаков он чувствует себя как казак. Довольный казацкой похвалой за то, что хорошо ездит верхом, он пишет брату: «Ишь, — говорят, еще не служил, а ездит хорошо».

По просьбе Сурикова донские казаки устраивают конные состязания. Он пишет лица, фигуры, большую казачью лодку, которая затем перейдет с этюда в картину. Он пишет казака с поднятой шашкой.

Зарисовывая в альбом лица, пейзажи и бытовые предметы, Василий Иванович одновременно изучал историческую литературу.

В одном из писем к брату он сообщал, что читает историю донских казаков. Суриков писал: «Мы, сибирские казаки, происходим от них… Душа так и радуется, что мы с тобой роду хорошего…»

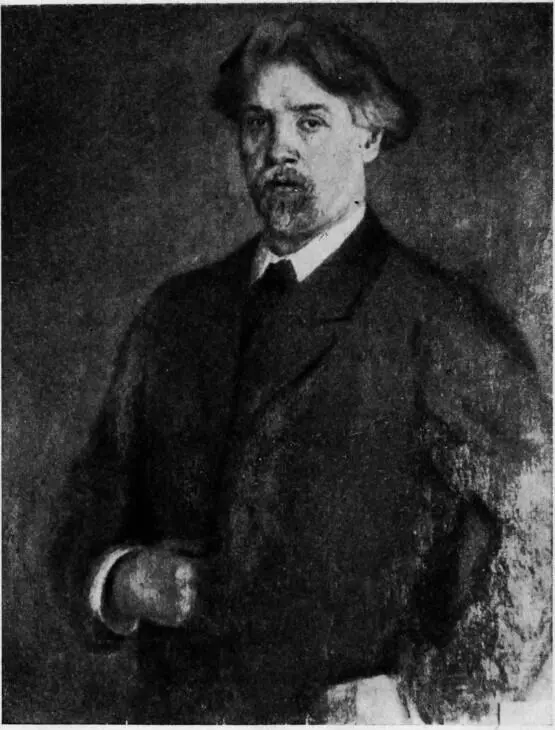

В Суриков Казак Кузьма Запорожцев (ГТГ).

В. Суриков Автопортрет.

Эта радость от ощущения личной, биографической, почти семейной связи с героями своего будущего произведения, сподвижниками Ермака и участниками его героического похода, еще более ярко, чем в письмах, выражена в путевых зарисовках, а также в этюдах к картине, на которых изображены фигуры и лица донских казаков.

С изумительным проникновением во внутренний мир героев своего будущего произведения пишет Суриков этюды казака Дмитрия Сокола, Кузьмы Запорожцева, донского казака, заряжающего ружье. Каждое лицо, каждую фигуру он пишет, стараясь связать увиденное в натуре с идеей, со своим представлением о мужестве, мощи и красоте, ища в современной ему действительности то, что напоминало о Ермаке и его сподвижниках.

Возвратившись с Дона в Москву, Суриков сообщает родным в Красноярск: «Я написал много этюдов, все лица характерные. Дон сильно напоминает местности сибирские. Нашел для Ермака и его есаулов натуру для картины».

Не меньше внимания, чем Ермаку и его казакам, Суриков уделяет Кучуму и его войску.

Лето 1894 года он проводит опять в Сибири, на этот раз в родном Красноярске. Он пишет всадника-татарина, стреляющего казака в шишаке, казака с ружьем…

Осуществляя свой грандиозный замысел, Суриков не только затрачивает много времени и усилий на поиски композиции, но с неменьшей энергией и страстью ищет нужный колорит, основную красочную гамму будущей картины.

В ранних эскизах к картине «Покорение Сибири» красочная гамма еще очень далека от того сумрачного, так хорошо выражающего существо замысла, колорита, которым мы восхищаемся, рассматривая полотно, висящее в суриковском зале Русского музея.

В Киевском музее хранится эскиз, в котором преобладают голубые и желтовато-пепельные тона.

Группировка казачьего войска на этом эскизе только намечена и еще не вполне определилась.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: