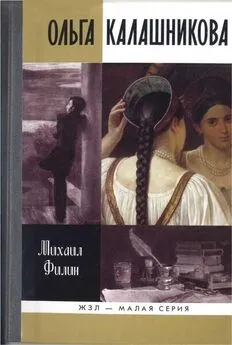

Михаил Филин - Ольга Калашникова: «Крепостная любовь» Пушкина

- Название:Ольга Калашникова: «Крепостная любовь» Пушкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03621-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Филин - Ольга Калашникова: «Крепостная любовь» Пушкина краткое содержание

Вниманию читателей предлагается научно-художественная биография Ольги Калашниковой — дворовой девки помещиков Пушкиных, которой выпало стать «крепостной любовью» нашего прославленного стихотворца и матерью его ребёнка. Роман столичного барина и «чёрной крестьянки» начался в псковском сельце Михайловском во время ссылки Александра Пушкина, на иной лад продолжился в дни знаменитой «болдинской осени», завершился же он и вовсе своеобычно. За долгие годы общения поэт вкупе со своей избранницей (которая превратилась в дворянку и титулярную советницу) создали самобытный жизненный текст, где романтические порывы соседствуют с пошлыми прозаизмами, блаженство с горестью, а добродетель с пороком. Перипетии данного романа нашли художественное отражение в пушкинских произведениях — таких как «Евгений Онегин», «Русалка», «Сказка о рыбаке и рыбке» и др. Обо всём этом повествует, опираясь на разнообразные (в том числе архивные) источники, известный историк и писатель М. Д. Филин.

Возрастные ограничения: 16+

Ольга Калашникова: «Крепостная любовь» Пушкина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кроме наброска «Как счастлив я…», мы знаем ещё две таких обработки: это — «Яныш королевич», пьеса, вошедшая в «Песни западных славян», и драма «Русалка». Остановимся на хронологии этих пьес.

Все «Песни западных славян» принято огульно относить к 1832–1833 годам. Хронология «Русалки» ещё более темна. Единственная точная и несомненная дата, 27 апреля 1832 года, стоит под беловым автографом первой сцены и доказывает лишь то, что в апреле 1832 года Пушкин над «Русалкой» работал. То обстоятельство, что драма доведена до шестой сцены, но ещё не закончена, показывает, что дальнейшая обработка продолжалась и после указанного срока. Таким образом, если относить «Яныша королевича» к 1832 или 1833 году, то нам придётся допустить слишком малоправдоподобную возможность: именно ту, что в 1832 или 1833 году Пушкин, работая над большой драмой, одновременно обрабатывал тот же сюжет и в эпической форме. Столь же маловероятно было бы и предположение, что «Яныш королевич» написан в начале 1832 года, но затем Пушкин его бросил, взялся за драму и к 27 апреля успел закончить и переписать её первую сцену. Если же примем во внимание, что начало работы над «Русалкой», хоть и без документальных оснований, всеми исследователями относится не позже, чем к 1830 году, то опять-таки придётся либо допустить, что, работая уже 2–3 года над драмой и не бросая этой работы, Пушкин зачем-то стал эпически обрабатывать тот же сюжет ещё и в «Яныше королевиче», — либо считать, что «Яныш королевич» писан ранее начала работы над «Русалкой», то есть ранее октября 1830 года.

Последнее и будет верно. История «Песен западных славян» нисколько этому не противоречит. Если даже «Песни» действительно писаны в 1832–1833 годах, если даже Пушкин до этого времени не видал сборника Мериме (вышедшего в 1827 году), то всё же «Яныш королевич» мог быть написан раньше, ибо он не принадлежит к числу пьес, переведённых из Мериме. Сюжет его, которого напрасно ищут (и не находят) в каком-то чешском эпосе, давно был известен Пушкину из «Днепровской русалки» и — увы! — из личного опыта. Что же касается формы стиха, то Пушкин мог быть знаком с ней раньше, чем с книгою Мериме. Наконец, как весьма убедительно доказал недавно Ю. Оксман [280], внимание Пушкина к сборнику Мериме могло быть привлечено ещё в 1828 году статьями «Северной пчелы». Примечание Пушкина к «Янышу королевичу» отчасти может служить подтверждением нашего мнения. Пушкин говорит: «Песня о Яныше королевиче в подлиннике очень длинна и разделяется на несколько частей. Я перевёл только первую, и то не всю». Так как «подлинника» её, несмотря на все поиски, доныне открыть не удалось, то вернее всего считать, что его и не было, как не было «подлинников» «Скупого рыцаря», стихов «На выздоровление Лукулла» и т. п. мнимо переводных вещей Пушкина. В этом примечании мы встречаемся с нередким у Пушкина приёмом маскировки автобиографического произведения при помощи ссылки на несуществующий подлинник. Указание же на фрагментарность «Яныша королевича», на перевод лишь «первой части» его, помимо того, что такое указание служит оправданием архитектонической незаконченности пьесы, содержит, я полагаю, намёк на то, что после первой обработки сюжета в «Как счастлив я…» (быть может, в лирической форме) Пушкин пробовал обработать его в эпической форме в «Яныше королевиче», но изменил замысел и обратился к третьей обработке, на сей раз — в драматической форме, подсказанной Краснопольским и, кстати, ещё более удобной в смысле возможности выдать свою «Русалку» за подражание Краснопольскому.

Таким образом, не датируя пьесу точно, я отношу её ко времени не позднее октября 1830 года. Возможно, что именно в октябре 1830 года Пушкин и перешёл непосредственно от «Яныша королевича» к «Русалке».

Первое, что бросается в глаза в «Яныше», это разница между Елицей и Лестой, а также и той, о ком идёт речь в «Как счастлив я…». И Леста, и героиня пушкинского наброска (первая — несомненно, вторая — вероятно) суть русалки по происхождению. Елица — уже земная девушка, обольщённая королевичем и утопившаяся с горя. В том, что она стала русалкой, то есть погибла и погубила свою душу вместе с душою ребёнка, вина падает на королевича. И если в песне мы не видим со стороны королевича никаких проявлений раскаяния, если совесть его, по-видимому, молчит, то автор, Пушкин, проявляет со своей стороны большое внимание к драме брошенной девушки:

Полюбил королевич Яныш

Молодую красавицу Елицу,

Любит он её два красные лета,

В третье лето вздумал он жениться

На Любусе, чешской королевне.

С прежней любой идёт он проститься.

Ей приносит с червонцами черес,

Да гремучие серьги золотые,

Да жемчужное тройное ожерелье;

Сам ей вдел он серьги золотые,

Навязал на шею ожерелье,

Дал ей в руки с червонцами черес,

В обе щеки поцеловал молча

И поехал своею дорогой.

Как одна осталася Елица,

Деньги наземь она пометала,

Из ушей выдернула серьги,

Ожерелье на-двое разорвала,

А сама кинулась в Мораву.

Таким образом, при вторичной обработке сюжета Пушкин сделал два чрезвычайно существенных отступления от Краснопольского: мифическое существо, русалку, превратил в земную девушку и показал нам её трагическое положение. Автобиография проступила наружу. Позднее, в «Русалке», она проступает ещё отчётливее.

Как ни скуден фактический материал, который даётся перепискою Пушкина с Вяземским, — всё же на основании его можно восстановить события и обстоятельства, предшествовавшие отъезду девушки из Михайловского.

Отправляя девушку с отцом в Москву, Пушкин предполагал, что она лично «вручит» письмо Вяземскому. Но из ответа Вяземского мы видим, что случилось иначе. Очевидно, что девушка и её отец, по приезде в Москву, явились не к Вяземскому, а к своему барину, отцу Пушкина. Писал ли Пушкин также и Сергею Львовичу, неизвестно. Но несомненно, что прежде доставления письма Вяземскому Сергей Львович уже решил участь всего «семейства», назначив отца девушки управляющим в Болдино. Что это назначение состоялось до получения пушкинского письма Вяземским, видно из первой фразы ответного письма Вяземского: «Сей нас получил я твоё письмо, но живой чреватой грамоты твоей не видал, а доставлено мне оно твоим человеком. Твоя грамота едет завтра с отцом своим и семейством в Болдино, куда назначен он твоим отцом управляющим». Из этого в свою очередь видно, что письмо доставил Вяземскому отец девушки. От него же (а может быть, из какого-нибудь письма С. Л. Пушкина) Вяземский узнал и о предстоящей отправке семейства в Болдино. Однако никакого разговора с отцом девушки относительно причин переселения из Михайловского Вяземский не вёл. Он, очевидно, предполагал, что отцу девушки неизвестно, что виновник беременности — Пушкин. Это предположение Вяземского явствует из его совета Пушкину: написать «блудному тестю полу-любовное, полу-раскаятельное, полу-помещичье письмо» и «во всём ему признаться». Но Вяземский заблуждается: «признаваться» Пушкину было уже поздно, потому что «блудный тесть» всё уже знал. И не только знал, но и высказывал ко всей истории некоторое своё отношение. Видно это вот из чего.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ольга Амбарцумова - Спецкор. Любовь и тигры [СИ]](/books/1102315/olga-ambarcumova-speckor-lyubov-i-tigry-si.webp)