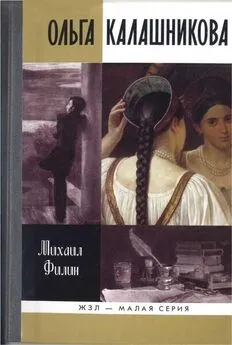

Михаил Филин - Ольга Калашникова: «Крепостная любовь» Пушкина

- Название:Ольга Калашникова: «Крепостная любовь» Пушкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03621-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Филин - Ольга Калашникова: «Крепостная любовь» Пушкина краткое содержание

Вниманию читателей предлагается научно-художественная биография Ольги Калашниковой — дворовой девки помещиков Пушкиных, которой выпало стать «крепостной любовью» нашего прославленного стихотворца и матерью его ребёнка. Роман столичного барина и «чёрной крестьянки» начался в псковском сельце Михайловском во время ссылки Александра Пушкина, на иной лад продолжился в дни знаменитой «болдинской осени», завершился же он и вовсе своеобычно. За долгие годы общения поэт вкупе со своей избранницей (которая превратилась в дворянку и титулярную советницу) создали самобытный жизненный текст, где романтические порывы соседствуют с пошлыми прозаизмами, блаженство с горестью, а добродетель с пороком. Перипетии данного романа нашли художественное отражение в пушкинских произведениях — таких как «Евгений Онегин», «Русалка», «Сказка о рыбаке и рыбке» и др. Обо всём этом повествует, опираясь на разнообразные (в том числе архивные) источники, известный историк и писатель М. Д. Филин.

Возрастные ограничения: 16+

Ольга Калашникова: «Крепостная любовь» Пушкина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если о сходстве «няниной комнаты» с троекуровским гаремом можно, пожалуй, сказать, что оно приблизительно и случайно, то уже никак невозможно предположить, чтобы случайно, не думая и не вспоминая о подлинном событии своей жизни, Пушкин мог написать подчёркнутую мною фразу, в которой это событие изображено совершенно точно, в полном соответствии с действительностью.

Любопытно, что, маскируя воспоминание о своём романе с крепостной девушкой под видом рассказа о связи Троекурова с гувернанткой, Пушкин прибавляет: «Мамзель Мими оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушка, и никогда во зло не употребляла влияния, которое видимо имела над Кирилом Петровичем…» Далее Пушкин явно отступает от действительности и говорит о сыне мамзель Мими, который воспитывался при Троекурове. Однако судьба самой мамзель Мими после отправки в другое поместье остаётся неизвестной. Это сближает её с девушкой из Михайловского. Подчёркнутое Пушкиным незлоупотребление «влиянием» похоже на бескорыстие мельниковой дочери, на её неумение и нежелание «упрочить себе завидного человека». Мне думается поэтому, что в едва набросанном образе мамзель Мими есть нечто от воспоминания Пушкина о его возлюбленной. Хоть и очень мало, а всё же этот образ кое-что прибавляет к тому, слишком немногому, что мы знаем о самой девушке, и не только не противоречит, но отчасти даже буквально повторяет характеристику, данную в письмах к Вяземскому: «Очень милая и добрая девушка», «моя Эда», «Не правда ли, что она очень мила?».

Несомненно, что и отправленная Пушкиным девушка «оставила по себе память довольно приятную». Но более определённого представления о ней составить нельзя, несмотря на то, что все отзывы, и в письмах, и в литературных отголосках, вполне положительны. Общий светлый колорит указан, но очертания не даны.

Не зная никаких подробностей о девушке, трудно представить себе и те формы, в которых протекал роман. Вопрос осложняется ещё и тем, что как бы ни была «добра» и «мила» героиня, — всё же плохо сопоставляется крепостная швея и великий поэт, «самый умный человек в России».

Основываясь на цитированном отрывке из «Евгения Онегина», на легкомысленном тоне писем Пушкина к Вяземскому и на том, что Пушкин первоначально, видимо, придавал мало значения всему происшествию, которое лишь впоследствии приобрело в его глазах трагический смысл, — можно, как я уже говорил, предположить лишь то, что со стороны Пушкина было лёгкое увлечение с несомненной чувственной окраской — типичный роман молодого барина с пригожей крепостной девушкой. Вряд ли также будет ошибкою, если допустим, что роман носил некоторый отпечаток сельской идиллии, отчасти во вкусе XVIII столетия, и слегка походил на роман Алексея Ивановича Берестова с переодетою Лизой Муромской («Барышня-крестьянка»).

Что было со стороны девушки? Покорность рабы? Или, быть может, преданная любовь? Или — желание извлечь выгоду? Последнее предположение исключается; неискренность, заднюю мысль Пушкин тотчас почувствовал бы: навряд ли простая деревенская девушка сумела бы обмануть его зоркий глаз. Меж тем Пушкин даёт о ней хорошие отзывы. Поэтому вернее будет считать, что характер отношений Князя и Дочери Мельника более или менее близко воспроизводит и характер <���отношений> Пушкина с его возлюбленной, имея в виду «счастливую» полосу романа, до момента разлуки: эту полосу можно реконструировать в первой сцене «Русалки».

Судя по тому, что девушка, подобно мамзель Мими, оставила в Пушкине «память довольно приятную», нужно думать, что самый роман протекал вполне счастливо. Никаких неладов, так сказать, внутреннего характера предполагать нельзя. Идиллия не омрачалась ни ревностью, ни охлаждением, ни корыстью. В соответствии с этим никаких намёков на осложнения внутри романа нет ни в «Яныше королевиче», ни в «Русалке».

Какие сцены произошли в Михайловском перед отправлением девушки в Москву — мы не знаем. Однако ведь что-нибудь да было же говорено? Как при этом вела себя девушка — решительно неизвестно. В «Русалке» Дочь Мельника сперва не верит в подлинность рокового решения, затем оно приводит её в отчаяние, затем в ней просыпается ненависть к Князю, затем она бросается в воду. Князь покидает девушку именно в момент ошеломления. Пушкин расстался с девушкой, вероятно, в такой же или в схожий момент: девушка согласилась ехать в Москву и даже взяла письмо для передачи Вяземскому. Однако ни одного её слова, ни одного жеста нам Пушкин не сохранил — и поведение Дочери Мельника в сцене прощания нам сравнить не с чем.

Что касается самого Пушкина, то некоторые стороны его поведения, опять-таки под известным углом сюжетного преломления, представляются мне отразившимися и в «Яныше королевиче», и в «Русалке».

Прежде всего, несомненно, что ему в той или иной форме пришлось объявить девушке о неизбежности её отъезда из Михайловского. При этом, понятно, пришлось дать некоторую мотивировку: внешнюю, фактическую, касавшуюся отношений с её отцом, — и внутреннюю, принципиальную, на тему о социальном неравенстве. Однако уже и тогда на душе у него было нелегко; моральную слабость своей мотивировки Пушкин уже сознавал. В соответствии с этим в «Русалке» Князь, сознавая неправоту свою, очень издалека, осторожно подходит к делу, потом довольно беспомощно говорит на тему о невозможности для князей брать себе жену по сердцу, а затем, одарив девушку, явно старается сократить сцену прощания. Слова Князя перед уходом:

Ух! кончено — душе как будто легче.

Я бури ждал, но дело обошлось

Довольно тихо…

можно бы поставить эпиграфом к переписке Пушкина с Вяземским по этому делу.

И Князь, и королевич на прощанье дарят возлюбленным деньги и драгоценности. И Дочь Мельника, и Елица срывают с себя украшения и бросают их наземь. Михайловской швее, конечно, срывать было нечего. Пушкин был очень беден. Даже денег на расходы, связанные с родами, он дать ей не мог, а поручил это Вяземскому. Но в символике «Яныша королевича» и «Русалки» драгоценности эти занимают определённое место: они выражают желание Князя и королевича, с одной стороны, оказать любовницам как бы прощальную ласку, а с другой — обеспечить их будущность. В обстановке пушкинской действительности то же самое место занимало… письмо к Вяземскому с поручением «позаботиться». Вручённое несчастной девушке, оно в тот же момент должно было составить залог её благосостояния в будущем. Эти заботы, переложенные на Вяземского, заключали в себе очень мало действительной поддержки. Но — сверх этого девушка не могла получить ничего, кроме, быть может, обещаний, вроде тех, о которых туманно говорит Князь:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ольга Амбарцумова - Спецкор. Любовь и тигры [СИ]](/books/1102315/olga-ambarcumova-speckor-lyubov-i-tigry-si.webp)