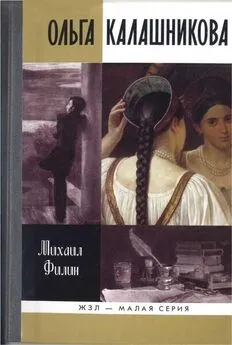

Михаил Филин - Ольга Калашникова: «Крепостная любовь» Пушкина

- Название:Ольга Калашникова: «Крепостная любовь» Пушкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03621-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Филин - Ольга Калашникова: «Крепостная любовь» Пушкина краткое содержание

Вниманию читателей предлагается научно-художественная биография Ольги Калашниковой — дворовой девки помещиков Пушкиных, которой выпало стать «крепостной любовью» нашего прославленного стихотворца и матерью его ребёнка. Роман столичного барина и «чёрной крестьянки» начался в псковском сельце Михайловском во время ссылки Александра Пушкина, на иной лад продолжился в дни знаменитой «болдинской осени», завершился же он и вовсе своеобычно. За долгие годы общения поэт вкупе со своей избранницей (которая превратилась в дворянку и титулярную советницу) создали самобытный жизненный текст, где романтические порывы соседствуют с пошлыми прозаизмами, блаженство с горестью, а добродетель с пороком. Перипетии данного романа нашли художественное отражение в пушкинских произведениях — таких как «Евгений Онегин», «Русалка», «Сказка о рыбаке и рыбке» и др. Обо всём этом повествует, опираясь на разнообразные (в том числе архивные) источники, известный историк и писатель М. Д. Филин.

Возрастные ограничения: 16+

Ольга Калашникова: «Крепостная любовь» Пушкина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

160

ПВС-1.С. 51.

161

Тягло — определённое количество крестьян (крестьянских дворов), составляющих единицу обложения налогом, оброком или барщиной. Для сравнения: у Александра Пушкина в деревне Кистенёво было 95 ½ тягла.

162

Куприянова. С. 135. В другом источнике имущественное положение П. С. и А. С. Ключарёвых выглядит ещё скромнее: «7 душ; 4 тягла; 2,5 десятины пашни на душу; оброка с души — 5 рублей 71 копейка серебром; кроме оброка, давали помещику ржи 4 четверти, гречи 4 четверти, 4 баранов и 40 аршин холста» (Летописи ГЛМ. Пушкин. С. 104).

163

Тархова-3. С. 470.

164

«Надо думать, — предположил П. Е. Щёголев, — он срывал при всяком удобном случае обиду за то, что его сделали ширмой, прикрывавшей грех жены» ( Щёголев. С. 89). Местное предание о том, что П. С. Ключарёв во хмелю «поколачивал свою жену», дожило до наших дней (Кузнецов В. Дом, который многое помнит // Нижегородские новости. 1996. № 72.17 апреля. С. 3).

165

В этом же письме управляющий просил не забирать от него сына Гаврилу, «оставить насколко будет угодно вашей милости» (XV, 17), и его просьбу Пушкин уважил, отложив перевод Гаврилы Калашникова в лакеи.

166

Фамильные бумаги-2. С. 55 (письмо О. С. Павлищевой к мужу от 4 сентября 1831 года). К 1834 году казённые и частные долги С. Л. Пушкина превышали 200 тысяч рублей (XV, 142).

167

Абрамович. С. 34.

168

Так в подлиннике.

169

Летописи ГЛМ. Пушкин. С. 109.

170

Это письмо Пушкина не найдено.

171

Впрочем, рутинной службою Гаврила Калашников себя особенно не утруждал, предпочитал ничегонеделание или, на худой конец, прогулки в седле. Болдинские мужики сетовали в 1833 году Александру Пушкину: «Сын Михаилы Иванова Гаврила у наших крестьян всех хароших лашедей погадил ездивши верьхом и теперь крестьяне не могут и держать хароших лашедей потому что боятся» (XV, 92).

172

Так, с прочерком вместо подписи, в подлиннике.

173

Пушкинисты разошлись (и продолжают расходиться в XXI веке) в оценках этого послания. У истоков двух традиций восприятия повреждённого грызунами текста стоят всё те же П. Е. Щёголев и В. В. Вересаев. Безмерно симпатизировавший Ольге Калашниковой П. Е. Щёголев, который и ввёл письмо от 21 февраля 1833 года в научный оборот, трактовал его так: «Это <���…> письмо даёт материал для суждений. Отношения, нашедшие здесь отражение, представляются проникнутыми какой-то крепкой интимностью и простотой. Они в переписке, она с доверием прибегает к нему за поддержкой, не скрывает от него своих горестей. Главная горесть — муж пьяница и самой развратной жизни человек, и вся надежда у неё на Пушкина: он не оставит её своими милостями. Необходимым считает сообщить Пушкину о своей беременности, просит в крёстные отцы, хоть по имени назвать. Ждёт с нетерпением приезда. Нет никаких следов озлобления и раздражения, которое было бы естественно после истории, разыгравшейся в 1826 году; наоборот, пишет человек, относящийся к адресату с чувствами дружеского уважения и приязни, не остающимися безответными. Эти чувства являются проекцией тех, что связывали барина и крестьянку семь лет назад. Исключается возможность расценки их связи как чисто физиологической, оголённой от романтики, лишённой длительности. Барин пришёл, разрушил девичью невинность и при первых признаках беременности отослал от себя — такой трактовки не оправдает позднейшая человечность их отношений» (Щёголев. С. 107–108).

«Когда читаешь само это письмо, — возражал В. В. Вересаев, — то решительно недоумеваешь, где смог Щёголев усмотреть в нём все те трогательные чувства, о которых он пишет. Письмо производит крайне отталкивающее впечатление. Всё оно полно всяческих просьб — видимо, автор вовсю старается использовать своё право на некоторое внимание к себе Пушкина. <���…> Сама ещё недавно крепостная, — как скоро эта женщина усвоила барственный взгляд на лодырей-мужиков» (Вересаев. С. 314). Впоследствии сторонники В. В. Вересаева называли О. М. Ключарёву, к примеру, «жадной чиновницей, способной спекулировать прежней близостью к Пушкину в низких эгоистических целях» (Ерёмин А. Пушкин в Болдине. Горький, 1971. С. 17–18).

174

Куприянова Н. И. «Отца простого дочь простая…» // Нижегородский рабочий. 1998. № 80. 29 апреля. С. 9.

175

Там же; Воробьёва И. Новое о «крепостной любви» Пушкина // ВЛ. 1972. № 8. С. 251. Н. И. Куприянова пишет, что ребёнок умер «в младенческом возрасте», прожив как минимум три месяца (Куприянова. С. 134, 136). Скорее всего, его погребли «на отведённом кладбище» летом 1833 года.

176

Фамильные бумаги-1. С. 167.

177

Родился мальчик, Александр. Ранее, 19 мая 1832 года, на свет появилась Мария Пушкина.

178

Поздней осенью Александр Пушкин — опять уступая просьбам «известной» ему и нам особы — решился было взять мужика в свой петербургский дом, но из этой затеи не вышло ничего путного. «При выезде моём из Москвы, — рассказал поэт П. В. Нащокину 24 ноября, — Гаврила мой так был пьян и так меня взбесил, что я велел ему слезть с козел и оставил его на большой дороге в слезах и в истерике; но это всё на меня не подействовало…» (XV, 96). Безутешный, брошенный на произвол судьбы Гаврила Калашников поплёлся обратно, достиг владений П. В. Нащокина, где и завалился на лестнице спать. Позднее он вернулся в Болдино.

179

Попов П. С. Пушкин под надзором в Нижегородской губернии // Пушкин в Болдине. Горький, 1937. С. 109; Документы-2. С. 329.

180

Цит. по: Тархова-4. С. 97–98.

181

Фамильные бумаги-1. С. 182. Письмо написано в бытность Н. О. Пушкиной в селе Тригорском.

182

Там же. С. 160 (письмо C. Л. Пушкина к сыну Льву от 7 июня 1833 года).

183

Щёголев. С. 230–232; Документы-2. С. 326–327. Доверенность была составлена «чиновником 5-го класса и кавалером» С. Л. Пушкиным в Новоржевском уездном суде 25 сентября 1833 года.

184

Ср.: «Пушкин приходил на могилу сына каждый раз, когда оказывался в Болдине» (Аринштейн. С. 86). Скорее всего, так оно и было — тем более что кладбище, как гласит приведённый выше (в главе третьей) архивный документ, находилось рядом с усадьбой.

185

Перед отъездом в путешествие Александр Пушкин взял взаймы у петербургского книготорговца И. Т. Лисенкова три тысячи рублей. Вероятно, Ольге поэт отдал значительную часть именно этих денег. К ним он мог добавить и 500 оброчных рублей, полученных по приезде в село от Михайлы Калашникова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ольга Амбарцумова - Спецкор. Любовь и тигры [СИ]](/books/1102315/olga-ambarcumova-speckor-lyubov-i-tigry-si.webp)