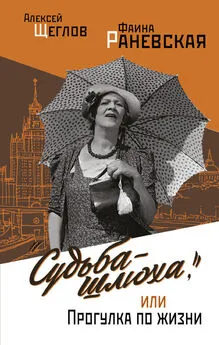

Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни

- Название:Раневская. Фрагменты жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Захаров

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-8159-0004-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни краткое содержание

Фаина Раневская (1896–1984) провела на сцене почти семьдесят лет. Столько же она пробыла членом семьи Вульфов после эмиграции ее родителей в 1917 году. Новую семью Раневская нашла в доме своей наставницы актрисы Павлы Леонтьевны, ее дочери Ирины, тоже актрисы и режиссера, и родившегося в 1939 году Алексея Щеглова, сына Ирины которого Раневская называла «эрзац-внуком», а он ее — «Фуфой». Недавно, когда отмечалось 100-летие Раневской, вся Москва зачитывалась маленькой мемуарной книжкой Алексея Щеглова о Фаине Георгиевне. Автор — не литератор, а профессор архитектуры. Может быть еще и поэтому в рукописи содержится минимум «размышлизмов», но максимум — прямой речи Фаины Георгиевны, записей из ее дневников, писем, черновых набросков и других «первичных материалов».

Жизнь ее была долгой. С проблесками счастья. С годами уныния, десятилетиями тоски, одиночества. Ей было неуютно в собственном теле, и ощущенной Богом судьбе. Она не боролась — жила. Трагедия несовпадения, переживаемая ежесекундно, создала феномен, именуемый — Раневская. Она говорила: «У меня хватило ума глупо прожить жизнь». Великая, мужественная глупость — не идти на сближение с чуждым миром. Дети кричали ей вслед: «Муля, не нервируй меня!». Она отгоняла их, бранилась. Друзья — один за другим — уходили в небытие. Оставались фотографии. Постылое: «Муля!..» слышалось со всех сторон. Ее любили зрители. Но не любило время. Откусывало по кусочку от пространства вокруг. Пока не подобралось вплотную.

Раневская. Фрагменты жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В это же время Фуфа подарила мне книгу Натальи Кончаловской «Наша древняя столица». С Кончаловской Фаина Георгиевна дружила еще до войны — есть их фотография, по-моему, в Кисловодске, в санатории. Помню, книга о Москве — тогда праздновали 800-летие — была рыжая, в тканом переплете с картинкой на обложке. Кто-то ее у нас увел. Остались в памяти стихи Кончаловской, из этой книги обрывки: «И звучат, звучат слова: Славен, славен град Москва!» и «Ведь свеча во чистом поле, на ветру горит скорей».

Наталья Кончаловская и позднее дарила Раневской пластинки, книги. Есть книга с такой надписью:

«Дорогой моей Фаине — с радостью преподношу эту книгу о моем деде Сурикове.

В первую ночь Нового года 1966-го, проведенную вместе за нашим никологорским столом, за живой, веселой нашей дружеской семейной беседой!

Любящая Вас крепко и всегда Наташа».

Бабушка старалась всегда быть в форме — тщательная прическа с «бабочкой» по бокам пробора, идеальная блузка с черной старинной брошью, тяжелые серьги в ушах. Раневская подарила Павле Леонтьевне золотое колечко с синим камнем, тросточку с янтарной загнутой ручкой — как у Абдулова. Еще Раневская, уже в 50-х годах, привезла нам застекленный книжный шкаф и деревянную люстру — из комнаты на Старопименовском. Люстра у нас и сейчас.

Вот и все их хорошевское богатство.

Несколько раз справляли вместе с Фаиной Георгиевной Новый год. Наш двухэтажный коттедж был населен актерами Театра Моссовета: внизу жили Пироговы, Осиповы, Парфеновы, Бенкендорфы-Злобины; наверху — Названовы-Викланд и наша семья. Все дружили; пожалуй, только Названовы существовали особняком. Маленькая Лена Осипова училась кататься во дворе на фигурных коньках, и никто не знал, что она станет чемпионкой и известным тренером Еленой Чайковской. На Новый год к нам поднимался Люся (Леонид) Пирогов, племянник знаменитого певца Большого театра Пирогова, и, видя Раневскую, своим мощным басом грохотал восхищенно: «Фаина Георгиевна, честное слово, честное слово, Фаина Георгиевна, даю вам честное слово, и т. п.». Целовал руки, становился на колени, глаза на мокром месте — это было растворение личности в обожаемом Таланте. Он, по словам Раневской, очень одаренный актер, играл мало, как и большинство актеров огромной труппы Театра Моссовета.

Я еще не понимал этого благоговения перед Фуфой и в детстве позволял себе нагловато и бесцеремонно садиться к ней на колени по ташкентской привычке.

«Как в кресло», — говорила Фуфа, наполненная противоречивыми чувствами. Невозможно забыть ее теплое, доброе дыхание, разговор — сидеть было очень уютно.

Раневскую нельзя представить без животных, которых она не то что любила, а жить без них не могла. Многих мы воспитывали вместе. Первым был Блэк — огромный эрдельтерьер, непослушный, как все домашние эрдели. Когда он вырос (это было у нас на Хорошевке), нашим пожилым женщинам стало трудно с ним справляться, а я был еще мал. Тогда Фаина Георгиевна отдала его своей подруге — Ирине Сергеевне Юккельсон, где он долго и счастливо жил в холе и неге.

Вместо необузданного Блэка Раневская завела чудесную черно-белую маленькую спаниеля — Мушку. Любила она ее, эти длинные уши, умный и кроткий взгляд, необычайно. Но собаку не уберегли — она умерла от чумки.

Первым котом был серый Кузя. Прожил он недолго, но упомянут в одном из писем Раневской. Зато второй кот, сиамский, взятый в семью моей мамой, прожил с нами почти двадцать лет. Назвали мы его Тики, в честь плота Тура Хейердала «Кон-Тики». Фаина Георгиевна сфотографировалась с ним у нас на Хорошевке, и этот портрет с котом и сигаретой в руке попал на обложку буклета о Раневской.

Последняя в ее жизни собака — дворовый Мальчик — скрасила одинокую старость Фаины Георгиевны, когда она жила в Южинском переулке. Она его обожала безмерно.

Когда в доме у Раневской не было животных, их заменяли книги Джералда Даррелла, очень близкие ей. Она много говорила о нем, восхищалась, всегда давала мне его читать. Фаина Георгиевна вообще относилась к книгам как к живым существам. Слава богу, что она могла до последних дней читать. Ее домашняя библиотека была открыта для всех. Она читала постоянно, раздаривала книги, боялась людей, которые мало читают.

Раневская «замечала» в дневнике:

«Читаю Даррелла, у меня его душа, а ум курицы. Даррелл писатель изумительный, а его любовь к зверью делает его самым мне близким сегодня в злом мире».

«Читаю, читаю, перечитываю. Взяла и Лескова перечитывать. „Юдоль“ — страшно и великолепно. Писатель он ни на кого не похожий, он не может не удивлять. Только Россия могла дать и Толстого, и Пушкина, и Достоевского, и Гоголя, и аристократа (от лавочника) Чехова, и мальчика Лермонтова, и Щедрина, и Герцена, и Лескова неуемного — писателя трагически одинокого; и в его время, и теперь его не знают, теперь нет интеллигентных, чтобы знать их вообще, писателей русских. У Лескова нашла: „Природа — свинья“. Я тоже так думаю! И всегда так думала я. Но люблю ее неистово (а „свинья“ — это о похоти).

Сейчас долго смотрела фото — глаза собаки человечны удивительно. Люблю их, умны они и добры, но люди делают их злыми».

Приехав из Польши и Чехословакии, где была с театром вскоре после войны, Фуфа привезла мне бархатные короткие штаны на лямках с желтыми деревянными пуговицами и нестандартным откидным клапаном. Были подарены также: легкое бежевое пальто, вишневая тончайшая «висючая» рубашка с короткими рукавами и цветные теннисные мячи. Хотела, чтобы я был элегантен. «Арбитром элегантиарум», по выражению Фаины Георгиевны, был для меня тогда задушевный приятель Огурец — вечно немытый, пальто без пуговиц, в шапке-ушанке, одно ухо которой висело, а другое торчало, что, впрочем, позволяло ему с легкостью растворяться в нашей дворовой компании, жившей по законам собственной красоты. Мы все тогда напоминали Челкаша с его обнаженным пролетарским происхождением.

В свои 8 лет я был худ и длинен. Изящный польский наряд, который я со слезами надел под нажимом всей семьи, тут же был замечен Огурцом сотоварищи, и все оставшееся мне детство пришлось доказывать, что я свой в доску. Тем не менее за Фуфино пальто я получил от возненавидевших меня хорошевских девочек прозвище Американец, постоянно выкрикиваемое вслед. «Все проходит, и это пройдет», — повторяла Раневская. Всеобщее опрощение происходило на ее глазах, мучительно обозначая примету времени, в котором она жила.

В то время, в 1949 году, в Союзе проходила кампания против «космополитизма», по радио звучали песни о перелетных птицах, не имеющих Родины.

Помню, в филиале Театра имени Моссовета в «Недоросле» замечательно играла Ляля Левыкина, высокая статная женщина с огромными умными глазами. Фаина Георгиевна пошла со мной к ней за кулисы поздравить. Я смотрел на Левыкину, видел ее подтянутый ленточкой для роли нос, добрые огромные глаза и не знал, что над ней уже сгустились тучи. Ее мужа обвинили в «космополитизме», все это Левыкиной было невыносимо. Ничего нельзя было сделать. Вскоре она заболела и умерла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: