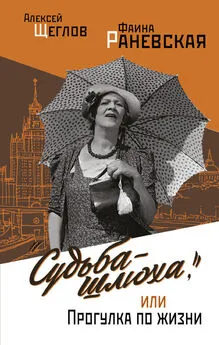

Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни

- Название:Раневская. Фрагменты жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Захаров

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-8159-0004-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни краткое содержание

Фаина Раневская (1896–1984) провела на сцене почти семьдесят лет. Столько же она пробыла членом семьи Вульфов после эмиграции ее родителей в 1917 году. Новую семью Раневская нашла в доме своей наставницы актрисы Павлы Леонтьевны, ее дочери Ирины, тоже актрисы и режиссера, и родившегося в 1939 году Алексея Щеглова, сына Ирины которого Раневская называла «эрзац-внуком», а он ее — «Фуфой». Недавно, когда отмечалось 100-летие Раневской, вся Москва зачитывалась маленькой мемуарной книжкой Алексея Щеглова о Фаине Георгиевне. Автор — не литератор, а профессор архитектуры. Может быть еще и поэтому в рукописи содержится минимум «размышлизмов», но максимум — прямой речи Фаины Георгиевны, записей из ее дневников, писем, черновых набросков и других «первичных материалов».

Жизнь ее была долгой. С проблесками счастья. С годами уныния, десятилетиями тоски, одиночества. Ей было неуютно в собственном теле, и ощущенной Богом судьбе. Она не боролась — жила. Трагедия несовпадения, переживаемая ежесекундно, создала феномен, именуемый — Раневская. Она говорила: «У меня хватило ума глупо прожить жизнь». Великая, мужественная глупость — не идти на сближение с чуждым миром. Дети кричали ей вслед: «Муля, не нервируй меня!». Она отгоняла их, бранилась. Друзья — один за другим — уходили в небытие. Оставались фотографии. Постылое: «Муля!..» слышалось со всех сторон. Ее любили зрители. Но не любило время. Откусывало по кусочку от пространства вокруг. Пока не подобралось вплотную.

Раневская. Фрагменты жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Безродный «космополитизм» стоил Раневской многих сил и здоровья. Когда речь заходила о людях, умеющих легко адаптироваться к любым обстоятельствам, Фаина Георгиевна или пожимала плечами, или относила это свойство к везению. Например, о Юрии Александровиче Завадском говорила, что «он родился в енотовой шубе».

Она все понимала, и сломанные судьбы огорчали ее тем больше, чем талантливей был человек.

Периоды нашей дружбы с Фаиной Георгиевной сменялись полосами ее разочарования и раздражения моими «способностями» и безрезультативностью многолетнего воспитания. Меня качало от полублатного окружения к великосветскому салону, который мысленно сооружала для меня Раневская, надеясь на ослепительную карьеру ее «эрзац-внука». Если входила в комнату, где я сидел, давно знакомая наша соседка, Фаина Георгиевна гневно восклицала: «Не смей сидеть перед стоящей женщиной, встань сейчас же!» — и потом, после короткой паузы, во время которой я пытался исправиться, почти безнадежно: «Как ты плохо воспитан!»

Фуфа и бабушка постоянно учили меня хорошим манерам:

«За столом нельзя петь — у твоей жены будет муж дурак», — говорила бабушка.

«Хлеб нельзя откусывать, нужно отламывать», — настаивала Фуфа. «Он у вас босяк!» — обращалась она к Павле Леонтьевне.

Фаина Георгиевна не подозревала о дворовых нравах, устоявшихся среди друзей Огурца. Стоило ему вынести во двор ломоть черного хлеба с куском сахара, как его собратья требовали: «Оставляй!» Оставлять было жалко, да и нечего. Универсальным ответом было: «Выноси!» — то есть возьми и сам вынеси такой же кусок себе. Уязвленный проситель обычно появлялся с непомерно большим куском, гораздо лучше и больше, чем у первого едока. Страсти разгорались, и через короткое время образовывался круг жующих конкурентов с огромными кораблями-бутербродами в руках. Не глядя друг на друга, участники откусывали куски хлеба, грубо нарушая правила хорошего тона, внушаемые мне Фуфой. Впрочем, и сама Раневская следовала этим правилам далеко не всегда.

Предметом моей зависти был самодельный самокат — героическое устройство для езды по асфальту. Это изделие имело два металлических подшипника, один — внизу вертикальной рулевой доски, а другой — в фюзеляжной части «салона», в хвосте горизонтальной доски. В передней части горизонтальной доски был укреплен торчком короткий кусок бревна. К нему-то и крепилась на проволочных петлях рулевая доска.

Аппараты издавали при движении бесподобный грохот нарастающей силы, когда по асфальту мчалась стая друзей с непроницаемыми лицами.

Долго терпеть отсутствие самоката я был не в состоянии. Домашнему изготовлению не поддавались два подшипника. Я обратился к Фуфе, умоляя их достать. Через короткое время после концерта с Абдуловым на подшефном заводе Фаина Георгиевна торжественно вручила мне два тяжелых предмета, завернутых в промасленную заводскую бумагу. Это были действительно подшипники, но не те! Они не могли быть колесиками, у них все было скошено! Для нас обоих это была трагедия. Раневская закусила губу. Временное поражение распалило ее страсти; Фуфа решила реабилитироваться. И вот она подарила мне роскошный трофейный немецкий подростковый велосипед «Мифа». Это был другой масштаб удовольствия, непомерное баловство.

Судьба «Мифы» сложилась еще драматичнее, чем неосуществленного самоката. У ребят во дворе настоящих велосипедов в тот момент еще не было. Я постоянно «оставлял» «Мифу» покататься, поскольку «выносить» они ничего не могли. Весь световой день на «Мифе» катался наш двор, а я стоял в беспросветном ожидании. Ситуация накалялась до тех пор, пока у соседей не появились еще более роскошные немецкие велосипеды «Диамант» и женский, презираемый всеми рижский велосипед «Тура», бросающий тень на его хозяйку своим названием. Когда появились наши полугоночные «взрослые» велосипеды «Турист», Фуфина «Мифа» была продана в семью архитекторов Тарановых.

В педагогическом отношении Раневская была человеколюбом и анархистом. Постоянно видя меня вечером за уроками, с первого по десятый класс, Фаина Георгиевна требовала от мамы и бабушки, чтобы я меньше занимался, больше гулял и дышал свежим воздухом; в конце концов, остался бы на второй год: главное — здоровье. Так повторялось в каждом классе, и, следуй я ее рекомендациям, только сейчас, в свои 50 с хвостиком, заканчивал бы среднюю школу, сохранив могучее здоровье.

Иногда она добивалась своего и везла меня с бабушкой в недалекий от нашей Хорошевки Серебряный бор.

Когда я учился уже в старших классах и Раневская рассказала нам на Хорошевке монолог одесситки, подслушанный ею во время гастролей:

«Воспитывание дитё заключается в том, чтобы делать наоборот, что дитё хотит. Бивало, мой Суня мне говорит: „Мама, я надену эта блюза“. Я ему говорю: „Нет, Суня, ты эта блюза не наденешь!“ Он мне говорит: „Мама, но ведь я тоже человэк!“ А я ему говорю: „Нет, Суня, пока живы родители, ты не человэк“. И что же ви думаете? Мой Суня кончил все образования на мэдаль. И первая его мисль — так это за мать. И до брака — он был чыст, как иголкэ!»

Как в вопросах педагогики, так и в хозяйственной области Фуфа была разрушителем; мама со страхом ждала очередной ее инициативы. После подарков и демократических педсоветов Раневской все начинали жить «на широкую ногу» — но весьма недолго. Возвращаться в наш бедняцкий бюджет и режим было мучительно.

Однажды зимой мы отправились с Фуфой в кинотеатр «Динамо», а после фильма вышли из-под душной трибуны на воздух и остались смотреть хоккей с шайбой.

Тогда, в 1949 году, закрытых хоккейных площадок еще не было, и на «Динамо» заливали поле у восточной трибуны. Фаина Георгиевна долго стояла на морозе, глядя на ярко освещенное ледяное поле, и вдруг начала возмущаться: «Как они вульгарны, какие некрасивые движения у спортсменов! В мое время играли элегантнее, не было этой спешки, драки. Фу, какая пошлость!» И решительно повела меня прочь. Оказывается, она решила, что мы смотрим классический английский гольф с его изысканными размашистыми ударами. Как давно она видела эту игру, «буржуазный» гольф, спутанный ею с канадским хоккеем!

В 1949 году Раневская создала свой концертный шедевр — инсценировку чеховской «Драмы». Работа над образом Мурашкиной проходила у меня на глазах. Фуфа показывала готовые куски роли бабушке — Павле Леонтьевне, советовалась с ней, бесконечно переделывала. Это было «строительство» роли, «сплошняк», как говорят в Архитектурном институте. Она тщательно продумывала каждую деталь костюма, аксессуары — шляпу, пенсне, сумку; сама сшила суровыми нитками из листов бумаги огромную рукопись «Драмы» — жирную тетрадищу, которую доставала из сумки в начале сцены. Раневская часто оставалась ночевать у нас на Хорошевке, и в квартире звучали песни «поселянок и поселян», несущих свои пожитки в кабак. Десятки вариантов были отброшены, прежде чем зазвучала единственная оставшаяся: «Во субботу, день ненастный, нельзя в поле работать…» Бесконечные пробы, обсуждения с Павлой Леонтьевной, упоение Чеховым, гениальное развитие его ремарок. И все время на устах: «Абдулов, Абдулов». Она была в нем уверена и не представляла другого партнера.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: