Борис Ерхов - Андерсен

- Название:Андерсен

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03623-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Ерхов - Андерсен краткое содержание

Великий датский сказочник вошел в нашу жизнь еще в детстве — и остался в ней навсегда. Хотя сам он свои сказки поначалу совсем не ценил, считая их «крылатыми пустяковинами». Из-под его пера выходили стихи, водевили и либретто, повести, путевые записки и романы, но именно сказки принесли ему популярность, и сказка его жизни стала понемногу складываться. О том, как это происходило, читатель узнает из настоящей книги, рассказывающей о счастливом человеке, певце нежности и блеска жизни, частым присловьем которого в письмах и дневниках было отчаянное и горестное: «Уж лучше бы мне никогда не родиться!» И еще читатель узнает о том, что Андерсен никогда не считал себя исключительно детским писателем, хотя со временем и, наверное, с некоторым сожалением стал подозревать, что именно сказки принесут ему всемирную славу. Впрочем, даже если бы великий сказочник не написал ни одной сказки, все другие его произведения позволяют ныне считать его не только одним из основоположников современной датской литературы (а ведь до старости он писал на родном языке с ошибками!), но и — чего он так страстно желал всегда — Поэтом.

знак информационной продукции 16+

Андерсен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Этот кошелек выставлен в Доме Андерсена в Оденсе на специальном стенде. Там же лежит и небольшой засушенный букетик цветов, который, согласно легенде, Риборг получила в подарок от Ханса Кристиана и хранила всю жизнь.

Да здравствует романтика!

Глава десятая

о сказках Андерсена и событиях вокруг них. Продолжение

Согласно регистрации Центра Андерсена в Оденсе, писатель создал более 215 сказок и историй, включая отдельные, входящие в другие более крупные произведения. В прижизненное пятитомное собрание «Сказок и историй» (1862–1874) вошло 156 сказок, две трети из которых Андерсен сочинил за последние 25 лет своей жизни. Начав с переделки народных сюжетов, писатель скоро перешел к полностью авторской или, как ныне принято определять, литературной сказке. Последний, шестой сборник из тех, что Андерсен издавал под названием «Сказки, рассказанные для детей», был выпущен им в декабре 1841 года, после чего писатель, продолжая изредка переделывать народные сказочные сюжеты, стал более тяготеть к созданию небольших новелл, в которых, не отказываясь от элементов вымысла, описывал проблемы реальной жизни, выводя из рассказываемого некий морально-этический (и зачастую религиозный) вывод, который доносил до читателя, нередко прямо обращаясь к нему в концовке. В разделе «Сказки моей жизни», относящемся к 1855 году, Андерсен объясняет, почему он выбрал такую форму:

«Мои „Сказки“… образуют как бы одно законченное целое. Новые произведения того же жанра, уже мной написанные, или те, что я могу написать еще, я решил объединить под общим заглавием „Истории“. Как мне кажется, это название наиболее точно определяет на нашем родном языке природу этих моих сочинений во всем их широком разнообразии. Слово „истории“ применимо как к незатейливым байкам в духе народной традиции, так и к рассказам, отмеченным дерзким полетом поэтической фантазии. Наш народ — и ребенок, и крестьянин — как правило, называет и сказки для детей, и басни, и рассказы одним коротким словом — „история“» [184] .

Тем не менее название «Истории» писатель дал лишь трем сборникам своей малой прозы, выпущенным в 1852, 1853 и 1855 годах. Он, по-видимому, чувствовал недостаточность его для собраний, в которых преобладают все-таки сказки и сказочные по содержанию или форме повествования, и в дальнейшем пользовался в названиях сборников соединением обоих терминов. Вот почему начиная с 1858 года Андерсен стал называть свои главные сборники «Сказки и истории», оставляя читателю решать, с чем он в каждом отдельном случае имеет дело — с детской сказкой, сказкой для взрослых или с историей.

В «Примечаниях» к последнему заключительному прижизненному тому «Сказок и историй» (1874) Андерсен сетовал, что по господствующему мнению «главное значение уделяется его первым сказкам», в то время как «позднейшие» считаются «далеко уступающими им». Писатель приписывал это субъективности мнений читателей и критики, приводя как доказательство то, что даже новейшие его сказки, такие как «Мотылек» (1861) или «Снеговик» (1861), читатели по незнанию относили к ранним. И действительно, стиль поздних сказок и историй Андерсена так же неповторим и индивидуален по авторскому почерку, как и ранних, хотя в их художественной палитре яркие краски и контрасты выглядят чуть бледнее, авторская идея обнаженнее, а интонация звучит чуть серьезнее.

При сравнении «старых» и «новых» сказок сразу же выясняется, что немалое число первых не менее трагично и содержит столь же серьезный религиозный посыл, что и поздние, а их скромное место среди других объясняется лишь меньшей броскостью в одном ряду с признанными шедеврами. Как пример можно привести трагическую «Историю матери» (1849), в которой рассказывается о попытках женщины разыскать и вернуть к жизни умирающего ребенка, унесенного из дома стариком по имени Смерть (в скандинавской народной традиции смерть воспринимается в мужском обличье, именно поэтому в известном фильме Ингмара Бергмана «Седьмая печать» ее играет мужчина). Чтобы добраться до теплицы, где обитают души мертвых, и найти к ней дорогу, она жертвует всем: песнями, которые пела малютке, кровью из своей груди, своими прекрасными глазами. Оказавшись в теплице, она угрожает уничтожить саженцы, в которых живут души, и требует у Смерти вернуть ей ребенка. И только узнав у старика, какая несчастная жизнь могла бы достаться ее сыну, мать, смирив гордыню и отказавшись от угроз уничтожить Божий миропорядок, смиряется перед Господним Промыслом.

«История матери» — лишь одна из многих сказок, в которых писатель затрагивает тему человеческой кончины. Читатель, с детства знакомый только с самыми популярными произведениями Андерсена и решивший в зрелом возрасте познакомиться со всеми его сказками, будет немало удивлен и, возможно, удручен тем, насколько часто он обращался к серьезным темам жизни и смерти, бренности всего земного и превосходства над ним небесного, а также наказания человека за нарушение им общепринятых норм поведения и морали.

Современная Андерсену критика не раз выговаривала ему за непедагогичность его образов в некоторых сказках. И конечно же непристойно принцессе целоваться со свинопасом из корысти, продиктованной сумасбродным желанием заполучить вещицу совершенно никчемную («Свинопас»), или же мчаться на греховное свидание с простым солдатом («Огниво») верхом на собаке. И все-таки, порицая за эти детали писателя и приписывая ему проповедование аморализма, критика была не права. Назидание являлось почти непременной частью серьезного смысла его сказок. Людские пороки и недостатки у Андерсена непременно наказываются — и подчас, на современный взгляд, даже с чрезмерной жестокостью.

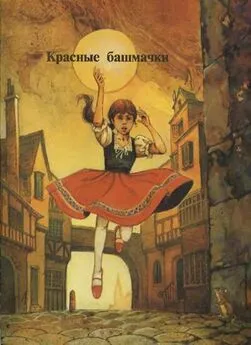

Во всех трех автобиографиях автор рассказывает о чувстве раскаяния, которое испытал после церемонии конфирмации, на которую он пришел в новых сапогах, открыто щеголяя и гордясь ими. Чтобы подчеркнуть новизну обувки, он даже заправил брюки в голенища! Вступая во взрослую жизнь, он совершенно забыл о благоговении, которое должен был тогда чувствовать. Как ни трудно это понять современному человеку, но воспоминание именно об этом случае, как пишет Андерсен в оставленных им примечаниях, явилось толчком к созданию одной из самых страшноватых его сказок «Красные башмачки» (1845).

Речь в ней идет о вполне благонравной бедной девочке Карен, которой добрые люди на похороны ее матери пошили из красных лоскутков кожи башмачки. Карен удочерила старая женщина, которая, когда девочка подросла и башмачки износились, заказала ей к конфирмации новые, очень похожие на те, что носила принцесса, проезжавшая вместе с королевой-матерью через город. Воспитательница уже плохо видела и не рассмотрела, что сшитые башмачки оказались красными и, следовательно, для церемонии первого причастия недостаточно скромными. Когда в церкви торжественно заиграл орган и запел детский хор, Карен думала только о своих красивых башмачках. То же повторилось и в воскресенье во время первого причастия. Когда девушка, преклонив колена у алтаря, поднесла к губам позолоченный кубок, она думала только о башмачках. Ей почудилось, будто они плавают в вине — «крови Христовой», и она забыла пропеть псалом и прочесть «Отче наш». При входе в церковь Карен и ее приемной матери встретился рыжебородый старый солдат с костылем, который поклонился им и стал стирать пыль с их туфель. Тогда же он сказал Карен:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: