Марианна Басина - Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей

- Название:Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Пушкинского фонда»

- Год:2004

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-89803-119-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марианна Басина - Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей краткое содержание

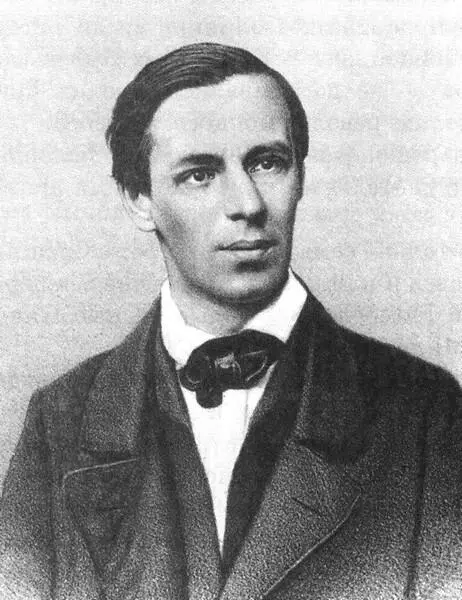

Повесть «Сквозь сумрак белых ночей» — документальный рассказ о молодости Ф. М. Достоевского, о его встрече с городом белых ночей, Петербургом, который он назовет единственным и самым фантастическим городом в мире. Это рассказ о трудной юности в тесных стенах военного училища, о внезапной громкой литературной славе, о непрочности первого успеха, холодности и колких насмешках вчерашних друзей, о мучительных сомнениях и упорных поисках собственной дороги в жизни и в литературе. Это рассказ о непрестаных напряженных поисках неведомой миру новой правды, о поисках, которые привели неистового мечтателя на каторжные нары…

Не изменив стремлениям молодости, писатель по-иному воплотил их в произведениях своей зрелой поры.

Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Спешнев набросал текст подписки, которую станут давать члены новой организации: «Когда Распорядительный комитет Общества решит, что настало время бунта, то я обязываюсь, не щадя себя, принять полное, открытое участие в восстании и в драке… быть в назначенный день и в назначенный час в назначенном мне месте… Вооружившись огнестрельным или холодным оружием…»

Они по-прежнему посещали «пятницы», но с февраля 1849 года затеяли еженедельные литературные и музыкальные вечера на квартире поэта Сергея Дурова. Затеяли с умыслом, чтобы за этой ширмой скрыть сходки своей тайной организации. Спешнев в шутку называл собрания у Дурова «Обществом страха перед полицией».

Сначала все выглядело вполне невинно. Говорили об искусстве, проектировали издание своего журнала, читали стихи, слушали игру приятелей-музыкантов. Но чем дальше, тем больше места на этих вечерах занимала политика. Заговорщики подбирали единомышленников, стремились упрочить свое влияние среди петербургских вольнодумцев. Непосвященные — в числе их был и сам хозяин «салона» Сергей Дуров — не догадывались, что их приятельские собрания служат целям революционного заговора.

Новых членов в Общество решено было вербовать с большой осторожностью, выбирая людей деятельных и в то же время проверенных, вполне надежных.

Поначалу в Обществе было только семь человек: кроме Спешнева и Достоевского — студент Павел Филиппов, гвардейские офицеры Николай Григорьев и Николай Момбелли, молодые ученые Николай Мордвинов и Владимир Милютин.

На первых порах решено было организовать тайную типографию для распространения революционных идей.

Составителями агитационной литературы должны были стать сами члены Общества. Николай Григорьев написал злой памфлет на порядки в армии — «Солдатская беседа». Павел Филиппов готовил «Десять заповедей» — речь в них шла о том, как в православной России с благословения властей и церкви совсем не по-христиански грабят и мучают народ.

Тайному обществу нужны были литераторы. Спешнев и Достоевский решили пригласить молодого поэта Аполлона Майкова. Как-то вечером, придя к Майкову и оставшись у него ночевать, Достоевский напрямик приступил к делу.

— Из кружка Петрашевского несколько серьезных людей решились выделиться, — объявил он Майкову, — тайно, ничего другим не сообщая, образовать Особое тайное общество с тайной типографией для печатания разных книг и даже журналов. В вас мы сомневались, ибо вы слишком самолюбивы…

— Как так?

— Вы не признаете авторитетов. Вы, например, не соглашаетесь со Спешневым.

— Политической экономией я особенно не интересуюсь, но действительно, мне кажется, что Спешнев порой говорит вздор. Что ж из того?

— Надо для общего дела уметь себя сдерживать. Вот нас семь человек — мы восьмым выбрали вас. Хотите ли вступить в Общество?

— Но с какой целью?

— Конечно, с целью произвести переворот в России. Мы уже имеем типографский станок — его заказывали по частям, в разных местах, по рисункам Филиппова. Все готово.

Майков покачал головой.

— Я не только не желаю вступать в Общество, но и вам советую от него отстать. Какие мы политические деятели! Мы поэты, художники, не практики, без гроша. Разве мы годимся в революционеры?

Достоевский стал горячо говорить о святости того дела, за которое взялось их Общество, о долге спасти отечество. Они спорили до полуночи, потом легли спать.

— Ну что же? — спросил Достоевский поутру.

— Да то же, что и вчера, — отвечал Майков. — Я раньше вас проснулся и думал. Сам не вступлю и, повторяю, если есть еще возможность, бросьте их и уходите.

— Ну, это уж мое дело. А вы знайте — обо всем вчера сказанном знают только семь человек. Вы — восьмой. Девятого не должно быть!

— Что до этого, то вот вам моя рука — буду молчать…

Позднее, вспоминая об этом времени, Достоевский рассказывал: «Явилась идея, перед которой здоровье и забота о себе оказались пустяками».

Идея эта была — спасти Россию, спасти человечество. Тут уж было не до здоровья.

Бурные дни

Ровно год статский советник Липранди подыскивал агента, пригодного на роль шпиона и провокатора в кружке Петрашевского. «Тут недостаточно было ввести в собрания человека только благонамеренного, — объяснял Липранди. — Агент этот должен был, сверх того, стоять в уровень в познаниях с теми лицами, в круг которых он должен был вступить… и, наконец, стать выше предрассудка, который в молве столь несправедливо и потому безнаказанно пятнает ненавистным именем доносчика… Такие агенты за деньги не отыскиваются. Но я был столь счастлив, что наконец вполне успел в этом…»

Добровольного агента, которого, в конце концов, нашел-таки Липранди, звали Петром Антонелли. Он был сыном петербургского живописца, слушал лекции в университете.

Когда Антонелли согласился стать полицейским шпионом, его зачислили чиновником в Министерство иностранных дел, в тот же департамент, где служил Петрашевский. Тут уж Антонелли было нетрудно, как бы невзначай, познакомиться со своим «подопечным». Вскоре он обратился к Петрашевскому за советом — Антонелли тягался с родственниками из-за наследства. Дело было запутанное, кляузное, и новый знакомец попросил разрешения прийти к Петрашевскому на дом. Он наведался раз, другой. Затем без приглашения явился на «пятницу» и после того не пропускал ни одного собрания.

Он внимательно слушал, всем поддакивал, даже сам понемножку бранил правительство, а придя домой, аккуратнейшим образом записывал, кто и что говорил.

В первый раз Антонелли увидел Достоевского в пятницу 1 апреля 1849 года. В тот вечер речь шла о свободе книгопечатания, перемене судопроизводства и, конечно, об освобождении крестьян. Василий Головинский, которого привел на «пятницу» Достоевский, горячо и красноречиво говорил о том, что грешно и постыдно честному человеку равнодушно глядеть на страдания двенадцати миллионов крепостных рабов. Он резко возражал Петрашевскому, который считал, что проще сперва добиться судебной реформы, а потом уже требовать освобождения крестьян. Николай Момбелли полагал, что в ожидании отмены крепостного права каждый помещик обязан заботиться о просвещении народа, заведении школ. Поручик Григорьев заметил при этом, что правительство противится распространению грамотности среди мужиков. Он рассказывал, как его брат хотел было открыть школу в своем имении, но не получил на то дозволения властей.

В собрании 15 апреля главную роль играл Достоевский. Накануне он получил из Москвы, от гостившего там Плещеева, копии со знаменитого письма Белинского к Гоголю и ответа Гоголя на это письмо. Оба документа он прочел в тот вечер у Петрашевского.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марианна Басина - На брегах Невы [без иллюстраций]](/books/1078390/marianna-basina-na-bregah-nevy-bez-illyustracij.webp)

![Марианна Басина - Там, где шумят михайловские рощи [без иллюстраций]](/books/1079031/marianna-basina-tam-gde-shumyat-mihajlovskie-rochi.webp)

![Марианна Басина - Далече от брегов Невы [без иллюстраций]](/books/1079034/marianna-basina-daleche-ot-bregov-nevy-bez-illyustr.webp)

![Марианна Басина - Город поэта [без иллюстраций]](/books/1079038/marianna-basina-gorod-poeta-bez-illyustracij.webp)