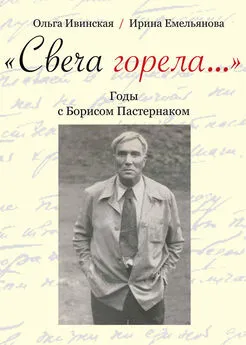

Ольга Ивинская - Годы с Пастернаком и без него

- Название:Годы с Пастернаком и без него

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Плюс-Минус

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978–5-98264–026-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Ивинская - Годы с Пастернаком и без него краткое содержание

Свою книгу «Годы с Борисом Пастернаком» Ольга Ивинская завершает словами: «Любимый мой! Вот я кончаю работу, завещанную тобой. Прости меня, что написала ТАК; я не могла и никогда не смогла бы написать на уровне, которого ты достоин… Большая часть прожитой сознательной жизни была посвящена тебе, как будет посвящен и ее остаток…»

В этой книге впервые объединены мемуары О. Ивинской (в сокращенном виде) и ее дочери И. Емельяновой о Борисе Пастернаке. В книгу также вошли воспоминания Ирины Емельяновой об Ариадне Эфрон, о Варламе Шаламове. Впервые публикуются эссе «Парижские этюды» И. Емельяновой и фрагменты из ее «Записных книжек».

Годы с Пастернаком и без него - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как объяснила нам учительница из Братеева, существует свой ритуал для посвященных — смотреть закаты. Есть особое место, на опушке, где горизонт как-то необыкновенно широк, и вот, прислонившись к валунам, мы, как язычники, наблюдали настоящий праздник огня — таких всполохов я действительно никогда не видела. Вечернюю службу в монастыре пропустили, но зато успели на представление «пермских детей», на котором и пролились наши первые слезы.

«Пермские дети» — школьники из Перми, которые со своей учительницей, сорокалетней энергичной дамой в очках, приезжают регулярно в Михайловское. Они убирают территорию, ухаживают за лошадьми, помогают на кухне. (Вечером, правда, отдыхают — дружно садятся на велосипеды и уезжают на Сороть купаться.) За это их бесплатно кормят и селят в номерах. Но они также дают два «представления» — монтаж (стихи, романсы, отрывки из писем Пушкина) о лицейских друзьях Пушкина. Учительница — подлинный Песталоцци — она и в узде их держит, и слезы утирает, и Станиславским работает. Монтаж сделан очень талантливо. И костюмы прекрасные (сами шили) — бальные платья, лицейские мундиры, даже фраки. Их человек пятнадцать, самых разных возрастов — есть и совершенные клопы, наверное, третьеклашки. К сожалению, мало народу пришло на вечер, а стоило бы — я так на обоих представлениях была.

В начале они дружно выходят на сцену и поют песню Кима «На пороге наших дней… (не все запомнила)… нас встречает царскосельский незабвенный наш лицей». Потом разыгрывают «судьбы» пушкинских друзей — Дельвига, Горчакова, Матюшина, Кюхли… Все по текстам книги «Пушкин в воспоминаниях современников», со стихами и танцами — и бал, и лицейский экзамен, и последняя встреча Пушкина и Кюхли… Под конец прелестная девочка поет романс на стихи Цветаевой: «Вам все вершины были малы и мягок самый черствый хлеб, о молодые генералы своих судеб!» Одним словом, безумно трогательно, особенно пронзил нас сам Пушкин — маленький, лет десяти, ушастый «пермячок», как он падал бесстрашно на пол, когда в него стрелял Дантес! И в конце, когда они снова, взявшись за руки, поют песню Кима — «На пороге наших дней…», чувствую, реву: «Ведь никогда, никогда Андрюшка не разделит так, как эти дети, нашу любовь и наше единственное богатство!»

Сморкаюсь в сторону, стыдно, и вдруг рядом слышу всхлипывания. И. шепчет: «А ведь Ася [ее дочь, в Израиле] знать этого ничего не хочет, может, мы виноваты?»

Может, мы виноваты, что так переломили их жизнь?

6 августа.

Поехали в Петровское. Имение двоюродного деда Пушкина — Петра Абрамовича Ганнибала. Поехали, так как вдруг подвернулся автобус — «колясочники»-инвалиды, для них еще находятся «в бюджете» деньги на экскурсии. Пока они катили по парку свои коляски, мы прошлись по дому, саду. Пусто. Парк знаменит своими «карликовыми липами», посаженными Ганнибалом. Увы, они вымахали до размеров пальм (при Гейченко опасались особенно подстригать и выкорчевывать — была «охранительная» политика), закрывают дом, виден лишь знаменитый флюгер со слоном — геральдика рода Ганнибалов. Вышли к озеру Кучане, у лестницы, ведущей к воде, — панно со стихами А.С. (след деятельности Гейченко, но на этот раз пронзило), запомнилось, что жил он здесь (Ганнибал) в «поздни охлажденны лета».

Пешком дошли до Сороти, где искупались — она мелкая, заболоченная, но чистая и очень холодная. Так что переплыть «сей Геллеспонт» не удалось, но окунуться сумели. Почти бежали по шоссе, чтобы успеть на ритуальный закат, как вдруг останавливается роскошный «Мерседес» и типичный «новый русский» галантно предлагает подвезти. Как облагораживает незримое присутствие поэта даже такие заблудшие души!

7 августа.

И. сегодня уехала. А я доплатила двести тысяч рублей и осталась еще на три дня. Пошла одна к Сороти, купалась, наслаждалась тишиной, на обратном пути поднялась на Савкину горку — нет, Гейченко, конечно, молодец, что сумел отстоять для А.С. столько незамутненного простора, незастроенного горизонта… На горке — маленькая новая часовня (новоделы всегда неприятны, но эта хотя бы маленькая) и знаменитая мельница, та самая, что еще при Пушкине «скривилась, насилу крылья ворочая при ветре…» (Как написано! Чувствуешь неповоротливость старых досок.)

Успела на закат. У валунов (это просто клуб!) познакомилась с литературоведом, специалистом по Набокову, и его женой — знатоком русских усадеб XVIII века. Вот это профессия!

8 августа.

Одна ходила в Михайловское. Даже «колясочников» не было, только выхоленный петух-красавец прогуливался вокруг знаменитого «круга» — клумбы перед парадным крыльцом. Искупалась на этот раз около мельницы, а к шести пошла в Святогорский монастырь на службу. Но эти «возвращенные святыни» чем-то отталкивают — настоящих ведь прихожан нет, и причт какой-то подозрительный, вчерашние пэтэушники, ларьки с сувенирами повсюду — А.С. в ладанках! Советское навыворот.

Поэтому пошла в старую Казанскую церковь, на Лесной улице, недалеко. Там «намолено», и кладбище «непарадное», настоящее сельское. Без маскарада.

9 августа.

Когда я за завтраком доедала свой неизменный творог, подъехал на машине «набоковед» и пригласил проехаться в Тригорское. Хотя я предпочла бы пешком или на велосипеде, но, чтобы поддержать знакомство, согласилась. По дороге он меня вводил в суть конфликта — после смерти Гейченко возникло две партии. Первая — продолжатели его святого дела, «охранители» — вокруг его дочери. Вторая — реформаторы — вокруг нового директора Василевича. Новый директор «рубит», расчищает аллеи, «сносит» исторические постройки, хочет настроить коттеджей и т. п. В Тригорском, куда мы приехали, уже «снесено и вырублено». Но ведь это совсем не исторический дом, он раз шесть горел и перестраивался, и если Василевич вернется к первоначальному плану и приведет в порядок парк, вырубит кустарники, чтоб, как при Осиповых, был belvue на озеро, то будет совершенно прав (и мой новый знакомый так думает). Ведь нельзя, если это живое место, «наш дом», чтоб все зарастало, как в «Спящей красавице»…

Но тут, конечно, возникают «спонсоры» и их коттеджи… У главного «инвестора» мы пили кофе, и он делился планами переустройства. Лукавил, конечно. Потом мой спутник сидел на «онегинской» скамье, а я купалась — ведь последний день! Гуляли, дошли до «зеленого зала», до цветочных часов, до «дуба уединенного»… Прощаясь, он пригласил меня на конференцию — в поселке, в гейченском пушкинском центре устраиваются регулярно — на свой доклад «Набоков и его комментарии к Онегину». Я постеснялась сказать, что эти комментарии читать невозможно, так же как и набоковский перевод поэмы на английский, и неуверенно обещала прийти. Моя соседка по столу из Братеева меня поддержала: «Я никогда не пользуюсь этими комментариями. Зачем он их написал? Есть же прекрасные комментарии Лотмана, мы все на них выросли, я по ним и учу своих…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: