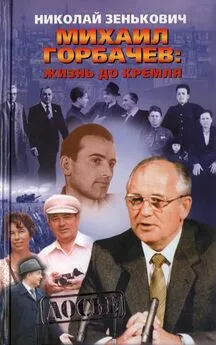

Николай Зенькович - Михаил Горбачёв. Жизнь до Кремля.

- Название:Михаил Горбачёв. Жизнь до Кремля.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «ОЛМА-ПРЕСС»

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-224-01324-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Зенькович - Михаил Горбачёв. Жизнь до Кремля. краткое содержание

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Известный представитель «литературы факта» Николай Зенькович впервые в российской историографии составил хронику жизни М.С. Горбачёва до его избрания на пост Генерального секретаря ЦК КПСС.

В книге много малоизвестных фактов о ставропольском периоде его деятельности, о семейных корнях, работе в комсомольских и партийных органах края. Кто давал М.С. Горбачёву рекомендацию для вступления в КПСС? Кто сидел вместе с ним в одном кабинете на начальных ступенях комсомольской и партийной карьеры? Как сложилась дальнейшая судьба этих людей? Каких результатов достиг будущий генсек и президент за 23 года руководящей работы в крае?

Немало нового узнает читатель и из тех глав, в которых повествуется о деятельности М.С. Горбачёва в качестве «рядового» секретаря ЦК и члена Политбюро.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Михаил Горбачёв. Жизнь до Кремля. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Считаю очень важным, — подчеркнула Р.М. Горбачёва, — что предметом моего социологического изучения стало именно крестьянство. Деревня России, откуда все наши корни, вся наша сила, а может быть — и наша слабость. Важным для моего становления как молодого учёного, как личности. Наконец — для формирования моих жизненных позиций. Немаловажно и то, что изучение крестьянства, его реального положения шло на материалах Ставрополья — традиционного района сельскохозяйственного производства страны.

Для изучения жизненных процессов села нами тогда использовались всевозможные методы и формы исследования. Статистика, различного рода документы, архивы, анкетирование, интервью. Знаете, мною лично в те годы было собрано около трёх тысяч анкет! К тому же я и сама в известной степени находилась «внутри» процессов, событий, происходящих на селе. Не чувствовала себя посторонней. Бывая в колхозах, посещала дома колхозников, бригады, фермы, школы, библиотеки, магазины, медицинские, детские дошкольные учреждения, дома для престарелых. И не просто посещала. Чем могла, помогала. Читала лекции, проводила тематические вечера.

Да уж, лекции — самая существенная форма помощи. Особенно престарелым. Или дояркам на фермах.

Р.М. Горбачёва:

— Выступала я и на краевых совещаниях, научных конференциях, семинарах с конкретным анализом, рекомендациями, предложениями по изменению, улучшению тех или иных сторон жизни села.

Как будто местные хозяйственники не знали, что надо улучшать, ждали подсказки от заезжей аспирантки. Средств не хватало — вот главная причина.

Кандидатская диссертация

Р.М. Горбачёва:

— Непосредственным предметом моих личных исследований, по материалам которых я потом защищала кандидатскую диссертацию, была крестьянская семья. Её материальное положение, быт, культурно-духовные запросы, характер взаимоотношений в семье.

Практика конкретных социологических исследований, в которых я участвовала в течение многих лет, подарила мне и встречи с людьми, пронзительные, исполненные потрясающей психологической глубины картины, реалии жизни, которых я никогда не забуду. Сотни людей, опрошенных мною по самым разным вопросам, их воспоминания, рассказы, оценка происходящих событий — всё это осталось в моей памяти и судьбе. Их повседневный быт, заботы. Сотни километров сельских дорог — на попутной машине, мотоцикле, телеге, а то и пешком в резиновых сапогах…

Г. Пряхин:

— С супругой будущего первого советского президента я вполне мог познакомиться ещё в 1964 году. Она жила, в сущности, совсем неподалёку: в двухстах километрах от городка, в котором я сначала, рано оставшись без родителей, воспитывался в интернате, а затем здесь же, перейдя в школу рабочей молодёжи, где каждый второй одноклассник был едва ли не вдвое старше и полновеснее меня, начинал свою репортёрскую биографию. Бывала она и значительно ближе к нашему городку — месила отчаянную осеннюю грязь по здешним сёлам, заглядывая и в самую что ни на есть глубинку: проводила социологические обследования.

У правдивого деревенского социолога, как и у хорошего агронома, профессия пешая. Передо мной лежит сейчас тоненькая, на рано пожелтевшей газетной бумаге брошюрка издания 1967 года: «Р.М. Горбачёва. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата философских наук». Называется: «Формирование новых черт быта колхозного крестьянства»…

Ходит по селам, хрупкая, в резиновых сапогах — выдёргиваешь сапог из грязи, а вместо сапога выскакивает из голенища твоя же нога в толстом шерстяном носке, — ибо ни в чём другом по нашим тогдашним сёлам пройти в распутицу было невозможно. Чай со старушками, фронтовыми вдовами, пьёт. Пешая профессия — деревенский социолог! Хотя вряд ли она представлялась своим реципиенткам этим непонятным тогда словом: «социолог». Находила, наверное, какие-то другие, более понятные на селе слова…

Красивую сценку изобразил мой добрый приятель Пряхин. Трогает до глубины души. Особенно пассаж с ногой, выскакивающей из голенища в распутицу. Подождите, а почему нашей героине приспичило ходить по сёлам именно в весеннюю распутицу? Тем более что, по словам Раисы Максимовны, весна на Ставрополье пролетает очень быстро, там не бывает ручьёв. Почему бы не дождаться ясной сухой погоды? Диссертация ведь дело неспешное, её подготовка не терпит суеты, торопливости.

И ещё. Диссертацию Раиса Максимовна защитила в 1967 году. Её супруг с 1962 года занимал пост парторга Ставропольского территориально-производственного колхозно-совхозного управления, затем был заведующим отделом организационно-партийной работы Ставропольского крайкома КПСС. И его жена ходила по весенней распутице пешком, передвигалась на попутных мотоциклах и телегах? Вслед за великим Станиславским остаётся воскликнуть: «Не верю!»

Чем же обогатила науку молодая исследовательница, во имя чего месила непролазную грязь в грубых резиновых сапогах?

Вот лишь одна, наугад открытая таблица в диссертации: о соотношении заработков мужей и жён в колхозе «Победа». Заработки мужей выше, чем заработки жён, в 91,2% обследованных семей. В том числе «в два и более раза» — в 62,7%… Из числа работающих женщин в той же «Победе» специалисты и «административно-хозяйственный персонал» составляли, согласно данным социолога, лишь 2,4%. Зато полеводов — 71,5%.

А она думала — наоборот?

Об отношении «реципиенток» к умной аспирантке говорит рассказанный ею же забавный эпизод.

Она часто вспоминала одну женщину, в чьём доме очутилась поздно вечером со своим опросно-анкетным листом. А в листе у неё было до тридцати вопросов! После беседы, после ответов на многочисленные дотошные вопросы женщина вздохнула и спросила:

— Доченька, что ж ты больно худенькая?

Она ей говорит:

— Да что вы, нет, нормальная.

Она тем не менее продолжила:

— Мужа-то небось нету у тебя?

Она говорит:

— Есть.

Опять вздохнула:

— Небось пьёт?

— Нет.

— Бьёт?

— Что вы?! Нет, конечно.

— Что ж ты, доченька, меня обманываешь? Я век прожила и знаю — от добра по дворам не ходют.

В. Казначеев:

— Автореферат диссертации супруги Горбачёва на соискание учёной степени кандидата философских наук, названный «Формирование новых черт быта колхозного крестьянства». Так были эти новые черты или нет? Она доказывает, что были, что годы советской власти в деревне сформировали новый тип человека. Среди положительных качеств отмечает социалистическое отношение к труду. А через два десятилетия её муж начисто опровергает выводы, которые сделала в своей диссертации жена.

Раиса Максимовна жалуется на то, что ей как социологу приходилось ходить по сёлам в резиновых сапогах, ибо тогда не было проложено дорог. А с приходом к власти Михаила Сергеевича дороги разве появились? Он ведь задолго до избрания генсеком отвечал за сельское хозяйство страны, но о дорогах не заботился. Наоборот, даже те, что были, при нём ремонтировать перестали. А когда оказался первым лицом в государстве, количество новостроек с каждым годом сокращалось.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Зенькович - ЦК закрыт, все ушли... [Очень личная книга]](/books/525639/nikolaj-zenkovich-ck-zakryt-vse-ushli-ochen-li.webp)