Дмитрий Олейников - Николай I

- Название:Николай I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03537-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Олейников - Николай I краткое содержание

Легенды о Николае I (1796-1855) начинаются с тайны его рождения и множатся вплоть до смерти. Один из самых мужественных и красивых русских императоров надолго вошёл в ряд «антигероев» отечественной истории. Старым и новым ниспровергателям удобно было сваливать на самодержца грехи казнокрадов, бюрократов, бездарностей. Ради этого, правда, приходилось замалчивать водружение русского флага над устьем Амура, освобождение Греции и значительной части Армении от османского гнёта, подготовку университетских профессоров за границей на государственный счёт, создание единого Свода законов и стабильной финансовой системы и даже появление столь привычных ныне Сберегательного банка и рождественской ёлки… И сколько бы ни противопоставляли царствования Николая I и Александра II, отца и сына, преемственность их очевидна. Об этом и многом другом рассказывает историк Дмитрий Олейников, чья предыдущая книга «Бенкендорф» в серии «ЖЗЛ» вызвала немало заинтересованных читательских откликов и споров в научной среде.

Николай I - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Противник железнодорожного строительства министр финансов Канкрин вовсе не был непроходимым ретроградом. Министра можно назвать одним из героев войны 1812 года — именно благодаря его деятельности финансы России выдержали такую гигантскую катастрофу, как наполеоновское нашествие. Канкрин учил наследника престола: «Основное условие хорошего финансового управления заключается в том, чтобы содействовать благосостоянию народа путём увеличения национального богатства. Богатый народ даёт больше доходов; обременять бедного податями всё равно, что срубить дерево, чтобы снять с него плоды». Именно с именем Канкрина связывается серьёзная финансовая реформа, приведшая в порядок расстроенное денежное хозяйство империи (унаследуй Александр II такие финансы, какие были до преобразований Канкрина, ему было бы не до Великих реформ).

Николаю I достался внешний долг России в 102 миллиона рублей серебром. К тому же прежнее правительство вовсю печатало бумажные ассигнации (их прозвали «сладкий яд государства»), стоимость которых постоянно падала, и торговля несла заметный урон. Канкрин же говорил: «Правительства, прибегающие к выпуску бумажных денег, подобны юношам, увлекающимся азартною игрою». С одобрения Николая 1 июня 1839 года министр финансов подчинил бумажные деньги полновесному серебру: «Серебряная монета впредь будет считаться главной монетой обращения. Ассигнации будут считаться второстепенными знаками ценности, и курс их против звонкой серебряной монеты навсегда остаётся неизменным, считая рубль серебра в 3 руб. 50 коп. ассигнациями». Затем ассигнации стали изымать из обращения, а взамен были выпущены кредитные билеты («кредитки»), которые можно было свободно обменивать на серебро. Канкрин следил, чтобы количество находящихся в обращении кредиток в определённой пропорции соответствовало государственному запасу серебра (примерно шесть к одному).

Народ массово понёс на обмен надёжные, но тяжёлые и неудобные серебряные монеты. Через три года в хранилищах Петропавловской крепости накопилось почти на 200 миллионов рублей металла. Это было крупнейшее в мире собрание резервного капитала. 15 процентов этого «госрезерва» (30 миллионов) Канкрин выдал в качестве кредитов для оказания помощи сельскому хозяйству и промышленности. Через некоторое время и оставшиеся деньги заставили работать на страну, частично разместив вклады в фондах Франции, Англии, Голландии. Известный немецкий политэконом Фридрих Лист писал в 1841 году: «Достаточно просмотреть последние отчёты русского департамента торговли, чтобы убедиться, что Россия, благодаря принятой ею системе Канкрина, достигла благоденствия, и что она гигантскими шагами подвигается по пути богатства и могущества…»

«Вот что он оставил России в наследство, — пишет биограф министра, — благоустроенные финансы, твёрдое металлическое обращение, вексельный курс, оказывавшийся в пользу нашего отечества. Россия была в финансовом отношении могущественною державою, кредит которой нельзя было подорвать. И всё это было достигнуто без сколько-нибудь значительных займов, почти без повышения налогов, единственно в силу железной воли, необычайной бережливости и дарований одного человека, ставившего благо народа выше всего и умевшего ему служить» [297] Сементковский Р.И. Е. Ф. Канкрин, его жизнь и государственная деятельность. СПб., 1893 (серия «ЖЗЛ»). http://az.lib. ru/s/ sementkowskij_r_i/text_ 1893_kankrin.shtml

.

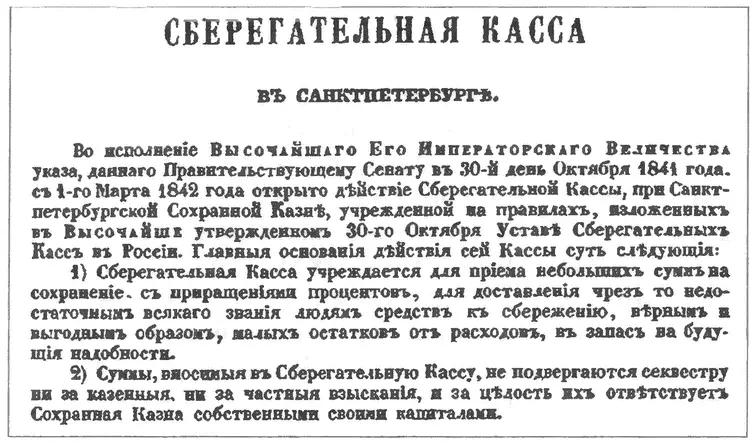

Благодаря финансовой реформе Канкрина появился на свет и дожил до наших дней такой знакомый всем Сберегательный банк. В 2011 году он отпраздновал свой 170-летний юбилей.

Подчинённые любили пародировать немецкий выговор Канкрина: «Нет, патушка, нелься». Эта его характерная фраза звучала и при императоре. Николай ценил министра финансов за умение отстаивать свою точку зрения и полностью ему доверял. Егор Францевич даже получил привилегию курить (сигару или трубку с крепким «кнастером») в присутствии государя, который сам не курил и терпеть не мог, когда курили при нём [298] Божерянов И.Н. Граф Егор Францеич Канкрин. СПб., 1897. С. 106.

.

С сигарою в зубах, в исканье целей важных,

Дум нечернильных полн и мыслей небумажных, —

писал о министре финансов Владимир Бенедиктов.

Для того чтобы аргументированно спорить с Канкриным, Николай сам взялся за изучение финансового дела, и, судя по его сохранившейся переписке с Егором Францевичем о деталях финансовой реформы, он выступал не как дилетант, а как «настоящий практик и учёный финансист» [299] Там же. С. 204.

.

Когда в 1840 году 67-летний Канкрин попросил у Николая об отставке по болезни (он пережил апоплексический удар), император ответил: «Ты знаешь, что нас двое, которые не можем оставить своих постов, пока живы: ты и я». Ещё четыре года Канкрин восседал на «огненном стуле министерства финансов», а получив отставку по болезни, прожил только год. Егор Францевич умер в начале сентября 1845 года, за чтением сочинения Коха по политэкономии. Вдова пригласила на чтение его завещания нескольких уважаемых людей: это был лучший способ опровергнуть слухи о мздоимстве министра. Действительно, завещание Канкрина не содержало никаких фантастических сумм и объектов недвижимости. Оно полностью соответствовало уровню и должности Канкрина [300] Вяземский П.А. Записные книжки (1813—1848). М., 1963. С. 285-286.

. Даже один из авторов едких прижизненных эпиграмм на него, Сергей Александрович Соболевский, в дальнейшем сожалел о том, что рифмовал расхожие сплетни…

Право, образование, финансы — всё менялось и совершенствовалось при личном участии Николая Павловича. Почему же либеральные историки начала XX века вроде Александра Александровича Корнилова отказывались признавать преобразовательную деятельность императора в 1830—1840-е годы? Возможно потому, что они искали преобразования (в соответствии с требованиями своей эпохи) прежде всего в политической сфере, оценивали деятельность императора по степени привлечения к решению государственных задач «всей интеллигенции страны» в противовес «административной системе» [301] Корнилов Л.Л. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 193. Первое издание курса вышло в 1912 году.

, ожидали от традиционного общества, основанного преимущественно на сельском хозяйстве, резкой трансформации, «прыжка» в общество индустриальное.

Сам Николай, работавший в окружении людей, которых трудно назвать ретроградами и консерваторами (Сперанский, Уваров, Канкрин, не говоря о Киселёве, Воронцове и «либеральных бюрократах», о которых ещё пойдёт речь [302] См. также: W. Bruce Lincoln. In the Vanguard of Reform. Russia's Enlightened Bureaucrats. 1825—1861. Northern Illinois Univ. Press, 1982.

), понимал, насколько трудно вести Россию по пути даже «постепенных усовершенствований». Как писала дочь Дмитрия Блудова: «Скажут, дурно исполняется всё это, медленно идёт вперёд; но в исполнение не он приводит, а мысль ему принадлежит» [303] Графиня Л.Д. Блудова. Император Николай Павлович. 1850 // Император Николай Первый. М., 2002. С. 594.

. Взросление наследника Александра убедило Николая в том, что «нужно думать о будущем», а не только ремонтировать настоящее, нужно готовить работу поколения, которое придёт на смену. Вот почему он начал говорить: «Это сделает сын мой, а я уж стар, чтобы вводить изменения» [304] Цит. по: Русский архив. 1886. № 6. С. 610.

. Вот почему столько внимания он уделил воспитанию Александра Николаевича, как будущего «профессионального императора».

Интервал:

Закладка:

![Дмитрий Галковский - Николай Ленин. Сто лет после революции. 2331 отрывок из произведений и писем с комментариями [publisher: SelfPub]](/books/1058977/dmitrij-galkovskij-nikolaj-lenin-sto-let-posle-re.webp)