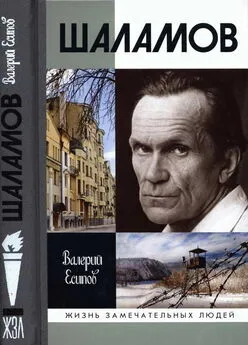

Валерий Есипов - Шаламов

- Название:Шаламов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03528-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есипов - Шаламов краткое содержание

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Шаламов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В связи с этим процессом (а также вне формальной связи с ним) в СССР состоялось несколько крупных протестных акций. Наиболее весомой из них было письмо двадцати пяти деятелей науки и культуры, направленное 14 февраля 1966 года на имя Брежнева, которое подписали академики, лауреаты многих премий Л.А. Арцимович, А.Д. Сахаров, режиссеры О.Н. Ефремов, М.И. Ромм, Г.А. Товстоногов, артисты И.М. Смоктуновский, М.М. Плисецкая и многие другие. В письме, в частности, говорилось: «В последнее время в некоторых выступлениях и в статьях в нашей печати проявляются тенденции, направленные, по сути дела, на частичную или косвенную реабилитацию Сталина… Мы не знаем, насколько такие тенденции, учащающиеся по мере приближения XXIII съезда, имеют под собой твердую почву. Но даже если речь идет только о частичном пересмотре решений XX и XXII съездов, это вызывает глубокое беспокойство. Нам до сего времени не стало известно ни одного факта, ни одного аргумента, позволяющих думать, что осуждение культа личности было в чем-то неправильным. Напротив, трудно сомневаться, что значительная часть разительных, поистине страшных фактов о преступлениях Сталина, подтверждающих абсолютную правильность решений обоих съездов, еще не предана гласности…»

Вскоре к этому письму присоединилось еще 13 деятелей науки и культуры (в их числе И.Г. Эренбург), а под письмом против осуждения Синявского и Даниэля за «антисоветскую агитацию» подписалось 63 члена Союза писателей. Еще раньше, 5 декабря 1965 года, в День Конституции, на Пушкинской площади в Москве состоялась демонстрация протеста против ареста Синявского и Даниэля, организованная ученым-математиком, сыном Сергея Есенина А.С. Есениным-Вольпиным, которого сразу же арестовали.

Шаламов знал об этой демонстрации и пришел посмотреть на нее. По воспоминаниям Вяч. Вс. Иванова, Шаламов стоял рядом в переулке, наблюдая за митингом и мысленно прикидывая, сколько на нем стукачей… По его представлению, стукачей была половина из примерно восьмидесяти человек, собравшихся у памятника Пушкину. Позднее он прямо сказал об этом мемуаристу в беседе с ним на квартире Н.Я. Мандельштам, тем самым объяснив и свое неучастие в этой акции. В то же время Шаламов, по словам Вяч. Вс. Иванова, считал, что «это очень важное событие, потому что это первая демонстрация после троцкистской демонстрации 27-го года, которая была разогнана. Он считал, что само по себе возрождение демонстраций — это очень важное событие» [71].

Мотивы уклонения Шаламова от участия в публичных протестных акциях вполне понятны — он давно прошел через все это, пережил, можно сказать, на собственной шкуре, понял, как «сдают» недавние друзья и единомышленники, и ему не приличествовало, «задрав штаны», бежать за новым вольнолюбивым «комсомолом». Но эта история все же имела продолжение. Шаламов написал весьма резкое публицистическое «Письмо старому другу», посвященное итогам процесса над Синявским и Даниэлем [72]. Оно было анонимным и получило распространение в самиздате.

Обстоятельства, сопутствовавшие написанию этого письма, исследованы пока не до конца. Разумеется, суд над писателями, столь зримо напомнивший о сталинских процессах 1936—1937 годов, не мог не вызывать у Шаламова негодования. Вероятно, свои чувства он высказывал в кругу Надежды Яковлевны Мандельштам и именно там, а не у самого Шаламова — по всей логике его литературного поведения — и созрела инициатива написания публицистического письма в жанре практиковавшихся еще до революции «Писем к…» (в культурной памяти поколения наиболее яркий пример — «Письма к старому товарищу» Герцена, хотя этим аналоги, конечно, не ограничивались). Автором статьи по идее мог стать любой авторитетный писатель, прошедший через репрессии и адресующийся к обобщенному «старому другу», тоже репрессированному. Шаламов идеально подходил для такой роли, и убедить его взяться за перо, как можно полагать, не стоило большого труда — несомненно, с условием анонимности и гарантией последующей строгой законспирированности этого акта.

Шаламов в высшей степени добросовестно исполнил свой долг. Письмо было написано быстро, сразу по окончании процесса. Сам он не имел возможности присутствовать на процессе, куда допускались только близкие подсудимых, и подробности, которые он включал в текст — о мужественном поведении Синявского и Даниэля, о литературных экспертизах их произведений, о тактике председателя суда Л. Смирнова и т. д., — могли сообщить только непосредственные свидетели.

Письмо преисполнено исключительного уважения к Синявскому и Даниэлю, представляло своего рода панегирик им — прежде всего потому, что они достойно вели себя на процессе. «Их пример велик, их героизм беспримерен… Они вписали свои имена золотыми буквами в дело борьбы за свободу совести, за свободу творчества, за свободу личности», — писал Шаламов [73]. Столь высокая патетика объяснялась тем, что, по его словам, «впервые за почти пятьдесят лет» подсудимые на политическом суде не только не признали свою вину, но и не «покаялись». Причем за точку отсчета Шаламов брал не процессы 1936—1937 годов, а процесс 1922 года над правыми эсерами, о котором в 1960-е годы никто не помнил. Как можно полагать, в этом упоминании была едва ли не главная «крамола» письма — почему на процессе А. Гинзбурга, Ю. Галанскова и других в 1968 году этот анонимный текст был признан «антисоветским»: ведь эсеры, а тем более правые, считались в коммунистической ортодоксии врагами — они «боролись против советской власти», хотя в 1922 году уже давно не боролись…

Шаламов не касался вопроса о правомерности или неправомерности публикаций А. Терца и Н. Аржака за рубежом (для него самого этот вопрос был очень непрост), он лишь утверждал, что «возможность печататься нужна писателю как воздух» и что «нельзя судить человека, видевшего сталинское время и рассказавшего об этом, за клевету или антисоветскую агитацию». (Последняя фраза — как бы предупреждение против гонений на свое творчество.)

Письмо касалось и эстетики. Шаламов, обращаясь к «старому другу», высказал характерную для себя мысль: «Мне кажется, что наш с тобой опыт начисто исключает пользование жанром гротеска и научной фантастики. Но ни Синявский, ни Даниэль не видели тех рек крови, которые видели мы. Оба они, конечно, могут пользоваться и гротеском, и фантастикой». Таким образом, эстетику Терца и Аржака Шаламов принимал и считал обусловленной временем. Пассаж из его письма: «Что было бы, если бы Рей Брэдбери жил в Советском Союзе — сколько бы лет получил — 7? 5?» — свидетельствует, что самому автору «Колымских рассказов» не был чужд памфлетный гротеск.

«Письмо старому другу», написанное хотя и по «социальному заказу», но с полной искренностью и великодушием, имело важные последствия для Шаламова — и, увы, очень неприятного свойства. Есть все основания полагать, что сразу после появления письма в самиздате, а затем за границей КГБ заинтересовался выяснением его авторства. Опыт литературных экспертиз у этой организации имелся, а стилистика Шаламова, его пафос, его метафоры и гиперболы (ср: «И ты, и я — мы оба знаем сталинское время — лагеря уничтожения небывалого сверхгитлеровского размаха, Освенцим без печей, где погибли миллионы людей»; последняя метафора указывает на то, что воображаемым «старым другом» был скорее всего Г.Г. Демидов), — все легко узнавалось, как узнается и сегодня. Но экспертизы, вероятно, и не понадобилось, потому что с гораздо большим основанием можно предполагать, что условие анонимности было на определенном этапе нарушено и кто-то просто «проболтался» об авторе. Разумеется, невозможно обвинить в этом А. Гинзбурга, непосредственно занимавшегося освещением дела Синявского—Даниэля, а затем издавшего «Белую книгу» по этому делу, куда впервые вошло «Письмо старому другу». Но утечка информации об авторе [74]на каком-то этапе произошла — и не могла не произойти — не в силу злого умысла, а потому что многие так называемые «диссиденты», особенно первого призыва, были крайне наивны, просто непрофессиональны в области конспирации, а КГБ в этот период начал активно использовать свои «прослушки».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: