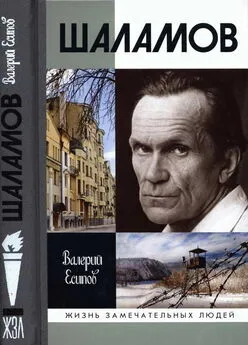

Валерий Есипов - Шаламов

- Название:Шаламов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03528-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есипов - Шаламов краткое содержание

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Шаламов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У этого стихотворения есть своя история. 18 июня того же года они праздновали день рождения Варлама Тихоновича — ему исполнился 61 год, и гадали по сборнику стихов Тютчева, одного из их любимых поэтов. На столе стояла фотография: Ирина у Вологодского кремля (это было вскоре после ее поездки в Вологду с туристической группой из архива).

«Было тогда светлое, счастливое время его жизни, тени Колымы отступили на время, — писала она в своей книге. — Июнь 1968 он назвал лучшим месяцем своей жизни… Солнечная правота — это правота света, правота счастья» [75].

В связи с поездкой Ирины в Вологду он писал: «Я думал, город давно забыт, встречи со старыми знакомыми (художником В.Н. Сигорским и его женой. — Прим. И. Сиротинской) никаких эмоций, ни подспудных, ни открытых у меня не вызывали — после смерти матери крест был поставлен на городе… А вот теперь, после твоей поездки — какие-то теплые течения глубоко внутри… Удивительно здорово, что ты видела дом, где я жил первые пятнадцать лет своей жизни, и даже заходила в парадное (так оно раньше называлось) крыльцо с лестницей на второй этаж, с разбитым стеклом. Просто сказка. Белозерский камень мне потому менее дорог, чем камень у собора, на Бело-озере я никогда не был, а у собора прожил пятнадцать лет. Деревьев там не было (с фасада дома). Никогда. Было гладкое поле, дорога. Куст боярышника под окнами. А дерево — тополь — был во дворе сзади дома…»

Именно поездка Ирины в его родной город вдохновила Шаламова на создание «Четвертой Вологды» — уникального по качествам памяти (позади 20 лет лагерей!) произведения, где сохранена вся свежесть детского восприятия жизни, все подробности семейного быта и истории, естественным образом переливающиеся в мысли о современности. «Четвертая Вологда», напомним, писалась в 1968—1971 годах, отдельными главами, как и другая важнейшая книга о его юности, о первом лагере — «Вишерский антироман», формировавшаяся практически одновременно («Я всегда пишу несколько вещей сразу» — принцип Шаламова). Продолжалась и казавшаяся бесконечной, а по отдельным эпизодам — случайной, но на самом деле глубоко продуманной — колымская эпопея. Разветвление в жанрах: с одной стороны, рассказы с заранее решенной формой, с другой — воспоминания о Колыме, свободные в повествовании, но более сконцентрированные на конкретных эпизодах, уточняющие и дополняющие не только рассказы, но и общую канву жизни, — все это свидетельствует о каком-то новом пороге раскрепощения, о возможности наконец-то высказаться сполна.

Все это — не будем уж так банально прямолинейны! — не только результат вдохновения, новых жизненных токов, полученных от «музы», а результат обретенного наконец душевного спокойствия и сосредоточенности. К тому же главное — отдельная просторная комната, хотя и с шумом с шоссе, которого он, в силу глухоты, почти не ощущает («Никогда не померкнет шоссе / В той былой Хорошевской красе»), но все же дающая возможность свободно и безоглядно писать. На короткий срок он забывает и о нембутале, без которого прежде не мог обходиться. Полного счастья, может быть, и нет, но есть покой и воля…

Одно из главных новых наполнений жизни, достигнутое, благодаря Ирине, — он вырывается наконец из своего однообразного круга общения (Н.Я. Мандельштам и ее знакомых) и начинает ходить туда, где, как Ирине кажется, ему должно быть интересно, как и ей, — в театры, на выставки, в кино. Можно сказать, что она была его поводырем — как некогда сам он был поводырем у слепого отца. Разница в том, что Шаламов был глух, и хотя в театре и в кино они старались попасть на первые ряды, он все равно недослышивал, и она пересказывала ему отдельные важные реплики героев.

Сама Ирина больше всего тянулась к Театру на Таганке, но он поначалу скептически отнесся к творчеству Ю. Любимова: «Все это было. Мейерхольд. Только забыто сейчас». Между тем смотрел вместе с ней много — и «Доброго человека из Сезуана», и «Павшие и живые», и «Пугачева», и «Жизнь Галилея». Разумеется, не был равнодушен к игре В. Высоцкого. Однажды даже сказал, что замыслил для этого театра пьесу «Вечерние беседы» и стал делать наброски. Сюжет, как писала Сиротинская, «незатейлив» — в тюремной камере встречаются все русские писатели — нобелевские лауреаты: Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын. Их гоняют на пилку дров, они выносят парашу. А вечерами они беседуют…

Пьеса не закончена, но «незатейливым» ее сюжет назвать никак нельзя. Аналогичный сюжет возникал, между прочим, у Ф.М. Достоевского. В замысле его романа «Атеизм» («Житие великого грешника») — предвестия романа «Бесы», есть такая идея: «…Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? К Чаадаеву могут приехать в гости и другие, Белинский, например, Грановский, Пушкин даже» [76]… Шаламов вряд ли знал о подобном замысле Достоевского, но то, что его мысль шла тем же путем — соединить, столкнуть в философском диалоге своих знаменитых современников, — чрезвычайно знаменательно. Мы можем убедиться, сколь горячо и страстно, воистину «по-достоевски», Шаламов был увлечен полемикой с основными идеями современности!

Шаламов доверял чуткости и вкусу Сиротинской — часто они сливались в своем сопереживании героям спектакля или кино. Из фильмов старых лет, вспоминала она, он больше всего любил «Дети райка», из новых — «А зори здесь тихие», «Генералы песчаных карьеров». «Помню, как он был тронут до слез сценами похорон возлюбленной в "Генералах"», — писала Сиротинская, добавляя очень важную фразу: «Любовь, разлука, смерть — все, что апеллировало к сердцу зрителя, находило отзвук и в сердце Варлама Тихоновича». (Надо лишь уточнить, по дневниковой записи писателя, что при всем эмоциональном воздействии на него фильма «А зори здесь тихие» Шаламов считал, что режиссер С. Ростоцкий в некоторых эпизодах «испортил» повесть Б. Васильева, которую он прочел в «Юности», где сам печатался, и ценил выше фильма.)

Подчеркнем еще раз мысль Сиротинской: Шаламов воспринимал искусство не столько рассудком, сколько сердцем. Но так же он и создавал его! Создавал в надежде на сопереживание тем трагическим историям, которые, «как кинолента» (образ из рассказа «Последний бой майора Пугачева»), вспыхивали и раскручивались в его памяти. Следует добавить, что массового кинематографа он категорически не принимал, сразу видел фальшь, и недаром однажды вынес жестокий приговор этому роду искусства: «Кино — штука второго сорта, искусство, не имеющее своего ума, — далекое от великих подлинников» (последняя мысль Шаламова, надо заметить, полностью подтвердилась, на наш взгляд, в современных сериальных экранизациях его произведений).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: