Виктор Чернов - Перед бурей

- Название:Перед бурей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Международные отношения

- Год:1993

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Чернов - Перед бурей краткое содержание

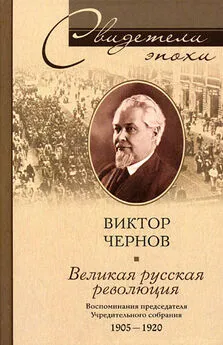

Воспоминания В. М. Чернова, основателя и теоретика партии социалистов-революционеров, единственного председателя Всероссийского Учредительного собрания, охватывают период с начала 1880-х годов до 1920 года и показывают еще одну сторону русского революционного движения.

Перед бурей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы расходились. Я, Толстый и Вениамин зашли в какое-то кафе подкрепиться едой: только теперь вспомнили, что целый день ничего не ели.

Вениамин саркастически критиковал наши решения. Он считал, что партия сделает колоссальную, непоправимую ошибку, изменит своему блестящему и славному прошлому, пойдет на политическое самоубийство…

А мне казалось, что он просто растерялся, что почва выскользнула у него из-под ног, и он не знает, что делать. Раньше всё было ясно: было самодержавие, была поэзия борьбы, была дорога индивидуального героизма, который, предполагалось, действенным примером пробудит массовый героизм в народе, в рабочем классе. А теперь, когда положение бесконечно усложнилось, когда открылись новые горизонты, он, как специалист террора, просто не подготовлен к новой эре, к широкой арене работы и борьбы. Он не так рисовал себе судьбу боевой организации. Весь приподнятый, он в своих построениях ориентировался на самопожертвование, гибель, красивую смерть, а за ней свободу России. Основная проблема для него была — суметь умереть.

А тут вдруг лавиной обрушилась новая проблема — суметь жить. И весь старый, привычный склад чувств и мыслей в нем возмущался. Он требовал какого-то заключительного аккорда: вся боевая организация, в полном составе, должна совершить какой-то акт: ворваться в Зимний дворец, или в какое-нибудь министерство, во время заседания Совета Министров, с поясами, наполненными динамитом, и там взорваться на воздух: без такого венчающего всю борьбу величественного финала дело будет незакончено… Во всём этом было много эстетики, но совсем не было серьезной политики…

— Что же мне теперь остается сделать? — саркастически спрашивал Вениамин. — То, что надо сделать, мне будет запрещено. Хорошо. Одного мне, вероятно, никто запретить не может: подойти на улице к какому-нибудь бравому жандарму или филеру Тутушкину и выпустить в него последнюю в своей жизни пулю. Это ведь не смешает карты нашей политической игры, Тутушкин — не Николай и не Дурново, и не Витте, это пройдет незаметно, а для меня — по крайней мере, не будет изменой всему моему прошлому. Итак, до свиданья… до моего свиданья в Петербурге с каким-нибудь… Тутушкиным.

А потом, когда ушел Савинков, и мы шли некоторое время по одной дороге с Толстым, он вдруг остановился в пустынном переулке и сказал:

— А я думаю вот что. Эти все Тутушкины или Зимний дворец, — это всё, разумеется пустяки. С террором покончено. Но одно дело, может быть, еще осталось сделать — единственное дело, которое имело бы смысл. Оно логически завершило бы нашу борьбу и политически не помешало бы. Это — взорвать на воздух всё охранное отделение. Кто может что-нибудь против этого возразить? Охранка — живой символ всего самого насильственного, жестокого, подлого и отвратительного в самодержавии. И ведь это можно бы сделать. Под видом кареты с арестованными ввезти во внутренний двор охранки несколько пудов динамита. Так, чтобы и следов от деятельности всего этого мерзкого учреждения не осталось…

«Чтобы следов не осталось»… Тогда я и не подозревал, какой особый смысл в этом мог заключаться для человека, чье имя Азеф сделалось несколько лет спустя нарицательным. И я только удивился тому, что обычно столь наклонный к политическому реализму Толстый хочет взорвать стены здания, которое, по его же мнению, должно логикой вещей нынче утратить былое значение и силу. Увидев, что во мне он не найдет поддержки своему новому плану, Толстый недовольно замолчал.

— А всё-таки, об этом следует еще подумать, — пробурчал он: — я еще вернусь к этому проекту, он гораздо важнее, чем это может показаться с первого взгляда… Ну, до завтра.

На завтра собрались снова. Пришли более подробные сведения. Положение определялось, колебания рассеивались, в намеченной линии поведения сомневаться более не приходилось.

Все былые споры о моей поездке были кончены. Я должен был ехать в первую очередь. На меня возлагалась прежде всего миссия: немедленно по приезде в Петербург в спешном порядке организовать политическую газету — первый легальный центральный орган партии.

А тем временем, «волнуясь и спеша», я приготовлял к печати последний, прощальный номер «Революционной России». Я написал для него статью, предостерегающую против правительственного маневра и излагавшую основы нашей тактики: не форсировать события, не зарываться, использовать открывшиеся легальные возможности, организоваться, выйти на широкую арену массовой организации, вовлечь в движение деревню и лишь тогда выводить революцию из поверхностно-конституционной фазы в новую фазу — с широким социальным содержанием. Л. Шишко писал подробно об основах и перспективах массовой работы и массового движения. Б. Савинков должен был подвести итоги нашей боевой тактике и сказать, что сделавшие свое дело на этом тернистом пути по первому призыву партии снова готовы занять свой боевой пост. События не ждали, каждодневно приходили новые вести; и этот прощальный номер «Революционной России» вышел в трех отдельных выпусках, «возглавленных» этими тремя статьями, дополненными рядом заметок, корреспонденции и сведений из иностранных газет.

Помню последний вечер, когда я прощался с Гоцем. Я был в глупо счастливом настроении. У меня совершенно не вмещалась в мозгу мысль, что я мог видеться с этим самым близким мне из всех товарищей в последний раз… Я ходил по комнате, развивал всевозможные тактические, политические, литературные планы, словно пчелы, роившиеся в голове. Мы устали от бесконечных разговоров, хотели отдохнуть. Жена Гоца завела граммофон.

— Да, хорошо бы так, — сказал с непередаваемым выражением Гоц, когда я запел «Как король шел на войну», — а вот, если выйдет не «заиграли трубы медные, на потехи на победные», а совсем другое: «а как лег в могилу Стах…».

Он говорил это, применяя ко мне — ибо только что получил первые телеграммы о черносотенских погромах интеллигенции. Но не думал ли он втайне о себе? Не шевелилась ли мысль, что мы покидаем его здесь одиноко умирать на чужбине?

Я не хотел тогда об этом думать. Незадолго перед тем консилиум врачей, добравшись, наконец до истинной причины болезни — опухоли на оболочке спинного мозга, высказался за удаление ее операционным путем. Операция была необыкновенно сложная, но Гоц должен был поехать к лучшему специалисту, к какой-то мировой знаменитости, а при удаче операции впереди сияла надежда на полное выздоровление. Так надо было верить, так не хотелось, — эгоистически не хотелось, — портить собственную радость пессимизмом. Но теперь, вспоминая, я думаю, что Гоц только для нас поддакивал нашей вере, что через какие-нибудь два-три месяца он догонит нас в Петербурге. В нем жило тайное предчувствие конца, и я, слепец, не почувствовал его в этих словах: «а как лег в могилу Стах»…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: