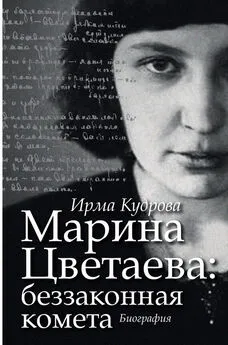

Ирма Кудрова - Путь комет. После России

- Название:Путь комет. После России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Сергея Ходова, Крига

- Год:2007

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-98456-022-4, 5-98456-024-0 (т. 2)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирма Кудрова - Путь комет. После России краткое содержание

«Путь комет — поэтов путь» — сказано в известном цветаевском стихотворении. К этой строке и восходит название книги. Это документальное повествование о жизни поэта, опирающееся на достоверные факты. Часть вторая — «После России» — рассказывает о годах чужбины (1922–1939), проведенных поэтом в Чехии и Франции.

Книга расширена за счет материалов, ставших известными уже после выхода первого издания книги (2002) в связи с открытием для исследователей архива Марины Цветаевой в РГАЛИ.

Путь комет. После России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Перехлесты в оценках и рассуждениях яростного Мирского дали, по существу, дурной пример рассерженным оппонентам в перепалке, вспыхнувшей меньше чем через месяц.

Впрочем… Кто кому дал пример — ответить не просто.

Приемы полемики Мирского мало отличались от стилистики обличительных статей Зинаиды Гиппиус, выступавшей как критик и публицист под псевдонимом Антон Крайний. Та же ослепляющая ярость оценок, тот же категоризм суждений, та же небрезгливость к передержкам… Стилистика, исходно исключающая всякую возможность диалога. Приемы, пригодные для того, чтобы заявить о своей позиции, но не для того, чтобы побудить сторонников иной точки зрения прислушаться и задуматься…

Пятого августа того же 1926 года в газете «Возрождение» взял слово Бунин. «Нелепая, скучная и очень дурного тона книга», — писал он о «Верстах». Вся проза и поэзия там — «непроходимая скука», а Святополк-Мирский «повторяет почти слово в слово все то, что пишется о нас в Москве». «Кто тот благодетель, — задавал вопрос Бунин, — тот “друг” новой России, который так щедро тратится на нее?»

Вопрос этот сыграл роль взмаха дирижерской палочки для остальных участников разразившегося скандала.

Даже Бунин показался деликатным, когда 14 августа в «Последних новостях» выступил Антон Крайний, то есть Зинаида Гиппиус.

Приличных слов Гиппиус уже не выбирает и риторическими вопросами не задается. Открыто назвать Москву не только идеологическим, но и финансовым хозяином «Верст» она все же не решается. Но намеки ее недвусмысленны. Опытный публицист российской выучки, она хорошо знает, что намеки еще прочнее входят в сознание читателя, прорастая в нем уже неискоренимой уверенностью. «“Версты” создаются людьми органически дефективными», — утверждала Гиппиус. В поэзии они, во всяком случае, ничего не понимают. Продукция Пастернака и Цветаевой — «это не просто дурная поэзия, это вовсе не поэзия». «Поэма Горы» Цветаевой — это, по Гиппиус, — «запредельное новшество» по форме и почти непристойность по содержанию. О Пастернаке: «Либо наш русский язык — великий язык, либо наш Пастернак — великий поэт. Вместе никак не выходит…» Главный «обманщик», грубой лестью заманивший Ремизова и Цветаеву в свое предприятие, — Святополк-Мирский; ему нужны эти имена для грязного дела: разложения эмиграции изнутри. По мнению Гиппиус, «сообразительность и нюх к моменту» прикрывают у Мирского отсутствие таланта и эстетического чутья…

Словом, всем сестрам по серьгам.

«Наш Антон — самый крайний!» — этот афоризм, созданный Бердяевым, широко гулял по «русскому Парижу».

Предположить у поэта Зинаиды Гиппиус просто глухоту к новому поэтическому языку Пастернака и Цветаевой трудно: передержки и прямую недобросовестность она проявила и в другой статье, где «пересказывала» читателю содержание двух уже прозаических цветаевских выступлений («О благодарности» и «Поэт о критике»).

Вывод Антона Крайнего оказался однозначен: «Данная группа идет к соединению не с Россией и не с русской литературой, а с Советами: то есть идет против России и против свободного искусства».

Оперативно включаются в хор «Современные записки».

В № 29 журнала отклик на «Версты» подписан Владиславом Ходасевичем.

В эту пору жизни Ходасевич близок к Мережковским, называвшим его «Арионом русской поэзии». Однако тональность его статьи в целом гораздо спокойнее. Имя Цветаевой здесь не упомянуто вообще (как и имя Пастернака), рассуждения сосредоточены по преимуществу вокруг действительно важного: попытки авторов «Верст» найти «третью позицию» в русской проблеме. Попытка, по мнению Ходасевича, не удалась, ибо «главный дирижер и хозяин» журнала Святополк-Мирский «хорошо усвоил самые дурные литературные приемы <���…> большевистской и большевизанской печати».

Полемика продолжается.

Следующее слово берет союзник «Верст» — «Воля России». В 1926 году журнал этот готовился и набирался уже в Париже, хотя на обложке его по-прежнему стояло «Прага». В обзоре Мирского «Воля России» была названа «самым свежим» журналом эмиграции — в частности, за то, что она помещала на своих страницах и голоса людей, думающих иначе, чем сотрудники редакции.

Марк Слоним, однако, на похвалу не поддался и, оценивая первый номер «Верст», не считал его полностью удавшимся. «Перепечатки интересны, — писал он. — Оригиналы приличны. Чужое ярко, своего почти нет». Главным литературным событием «Верст» он назвал «Поэму Горы» Цветаевой; по его словам, Цветаева — единственное в «Верстах», что «не только желание, но и свершение, но она ведь не “Версты", она вне их…». И тот же Слоним проницательно оценил остроту реакции на появление нового журнала: он обратил внимание на то, что в «Верстах» выступили в основном «люди своего круга» — князь Святополк-Мирский, князь Трубецкой, а также Шестов, Ремизов и Цветаева, печатавшиеся в «Современных записках»… «От бывших своих всегда больнее, — тонко замечал Слоним. — От обиды и жестокость полемики».

На Слонима, в свою очередь, набрасывается Бунин.

Это голос человека (газета «Возрождение», 28 октября 1926 года), и не пытающегося сдержать эмоции. По его словам, отношение критика к эмигрантской литературе старшего поколения исполнено «лакейской ярости», а в его оценке Цветаевой слышен лишь «телячий восторг», «высокопарная ахинея»…

Но благодаря бурной перепалке «Версты» почти целиком распроданы!

Сотрудники нового журнала энергично набирают материал для второго номера. «Наступление будет продолжаться, захватывая все более широкие области!» — бодро сообщает Эфрон в одном из осенних писем О. Е. Черновой-Колбасиной. И он же — в Прагу, Евгению Недзельскому, соредактору журнала «Своими путями»: «Нам, кажется, суждено сыграть роль объединителей эмиграции (против нас), но, конечно, ненадолго. Я убежден, что завтрашний день принадлежит нам. Так ненавидят только завтрашних победителей… Самое гнусное, что вчерашние друзья для того, чтобы нас очернить, унижаются до клеветнического нашептывания о получении нами советских субсидий!!!»

Тем временем к сентябрю Цветаева заканчивает первую часть задуманной драматической дилогии «Тезей», начинает работу над второй — «Федрой».

Она все еще в Вандее.

В эти первые недели начинающейся осени в Сен-Жиль приехала с детьми Андреева, вместе с которой Цветаева ехала из Чехии во Францию. Дочь Анны Ильиничны Вера сохранила в памяти сценку на берегу океана: «Когда я увидела Марину Ивановну на пляже, я в первый раз поняла, как ей идет ее имя — Марина, что значит “морская”. Она лежала на песке, опершись на локоть, и, прищурившись, смотрела на море — глаза у нее были того же цвета, что океанские волны, — серо-зелено-голубые и такие же диковато-загадочные и своенравные. Серовато-пепельные волосы удивительно гармонировали с цветом бело-синего, выцветшего на солнце купального костюма. Стройные, худощавые, темно-загорелые ее ноги спокойно и легко лежали на бледном песке. Совсем цыганская — худая и нервная рука нежно пересыпала сквозь длинные пальцы песок…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: