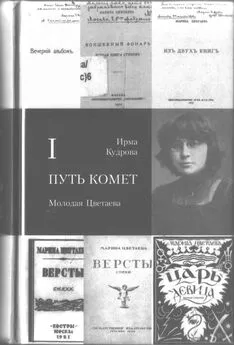

Ирма Кудрова - Путь комет. После России

- Название:Путь комет. После России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Сергея Ходова, Крига

- Год:2007

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-98456-022-4, 5-98456-024-0 (т. 2)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирма Кудрова - Путь комет. После России краткое содержание

«Путь комет — поэтов путь» — сказано в известном цветаевском стихотворении. К этой строке и восходит название книги. Это документальное повествование о жизни поэта, опирающееся на достоверные факты. Часть вторая — «После России» — рассказывает о годах чужбины (1922–1939), проведенных поэтом в Чехии и Франции.

Книга расширена за счет материалов, ставших известными уже после выхода первого издания книги (2002) в связи с открытием для исследователей архива Марины Цветаевой в РГАЛИ.

Путь комет. После России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Письмо к Пастернаку было вложено в тот же конверт. Цветаевой надлежало переправить его дальше, в Россию.

В современной европейской культуре не существовало имени, которое могло бы взволновать Марину Ивановну больше, чем имя Райнера Мария Рильке. Творчество поэта, получившего широкое признание в 1910-х годах, давно стало для нее, так же как и для Пастернака, эталоном истинной поэзии. Книжечку его стихов она увезла с собой из Москвы, не расставалась с ней в Праге и в Париже. Прошедшей осенью вместе с Пастернаком она пережила беспокойные недели, когда распространился слух — по счастью, оказавшийся ложным — о смерти поэта.

Рильке уехал из Парижа в августе 1925 года, Цветаева приехала туда в ноябре — встретиться они не могли.

Но сожаление о невстрече прозвучало как разрешение на ответ. Спустя два дня пришли по почте, в дополнение к письму, две книги Рильке: «Сонеты к Орфею» и «Дуинезские элегии». Так возникает еще одна замечательная переписка этого года.

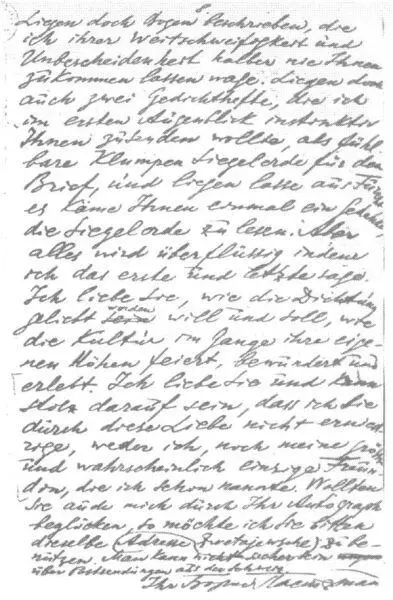

Цветаева как корреспондент — особая тема. Ее пристрастие к письмам кажется уникальным, несмотря на имеющиеся в русской культуре аналогии. Она пишет не только тем, кто отделен от нее верстами и милями, но и тем, кто живет рядом, почти через улицу; пишет человеку, с которым только что рассталась и которого увидит через день или уже наутро; пишет уезжающему — чтобы, простившись на вокзале, сказав все последние слова, вручить конверт — и досказать нечто письменно, когда собеседника уже не будет рядом. Это вовсе не обязательно любовные письма: так пишет она и семилетней дочери, отправляя ее на месяц в деревню, — пишет еще не расставшись, посреди еще не собранных в дорогу вещей! Так пишет сестре Анастасии, гостившей у нее в Медоне в 1927 году еще до ее отъезда.

Странное на первый взгляд признание мы найдем в одном из цветаевских писем Пастернаку: «Мой любимый вид общения — потусторонний: сон: видеть во сне. А второе: переписка…»

Странного у Цветаевой немало; важнее, однако, что в таких признаниях она ничего не придумывает — ей можно верить. В самом деле: главное, что ей нужно от другого человека, — сокровенное, глубинное, а не поверхностно-бытовое общение. И если уж не во сне, а наяву, то это прежде всего потребность сердечной беседы, свободного разговора, безоглядной исповеди. Бытовая совместность в «часах и днях» от всего этого слишком часто уводит. И потому письменное слово в ее глазах более совершенно, чем устное. В нем меньше зависимости от сиюминутных обстоятельств, меньше ограничений и случайностей, больше свободы.

Наедине с письмом можно не спешить — додумывая мысль, отыскивая формулировку, добираясь постепенно до главного. Вишняку-Геликону она написала в 1922 году: «И подумать только, что, если бы мы были вместе, я бы ничего не узнала из того, о чем только что поведала Вам! Как все обретается, когда расстаются…»

Ее письма душевно близким людям (или тем, кто кажется ей таковым в момент письма) — это, по существу, тот же дневник, а значит — возможность быть собой; вырвавшись из пут обыденного, возможность остановить поток времени и распрямиться в нем, вглядываясь в себя и вокруг.

Но это еще и разрядка внутреннего напряжения, выход давящего переизбытка мыслей, чувств, наблюдений, рождавшихся в ней ежеминутно, — они перестают так остро жечь, когда высказаны другу. И потому лучший для нее адресат — тот, кому можно писать без повода и «сюжета»; больше других ее занимают экзистенциальные темы, искать которые не приходится — они всегда под рукой.

Письма ее таким адресатам подчас производят впечатление невыправленного черновика: они отрывочны, отдельные части связаны произвольными ассоциациями, иная фраза (а то и абзац) будто спотыкается, затрудненно пробиваясь к ясности.

Кажется — чего проще? Зачеркнуть и написать заново!

И Цветаевой тем легче это сделать, что она имеет обыкновение сначала писать письма себе в тетрадку, а уж затем переписывать адресату. Но нет! Не только в письмах, но и в прозе она дорожит самим процессом поисков слова , дорожит тем, что сорвалось с пера. «Записать мысль, — скажет она в письме Люсьену де Неку, — значит уловить ту первую, первичную, стихийную, мгновенную форму, в которой она появилась изначально».

Ничего не вычеркивая, она как бы сохраняет живое тепло рождающейся на наших глазах мысли — мы присутствуем при ее воплощении в слово… И это одна из причин, не позволяющих причислить цветаевские письма к легкому чтению. Подряд их читать утомительно: они слишком насыщенны внутренне и бессобытийны внешне. Тут нужен особенный интерес — не к событиям…

И то, что могло бы показаться обычными погрешностями жанра, исходно предназначенного для однократного чтения, выглядит иначе из-за этого переписывания. Встает вопрос: почему же при переписке она отказывается от саморедактуры? И почему оставляет такое количество неловких — не только в стилевом отношении — мест?

Вопрос этот пришел мне в голову впервые при чтении «Флорентийских ночей». Читатель уже знает, что под этим названием Цветаева объединила в тридцатые годы свои письма лета 1922 года, адресованные Вишняку-Геликону. Что-то в них все же «обработано», — во всяком случае, в «Ночах» у главных героев нет имен. Но тексты изобилуют подробностями, которые привычному вкусу кажутся, по крайней мере, необязательными. А временами и преступающими некую черту. Оставлены они здесь осознанно.

Эти странности и есть — Цветаева.

Нравятся они нам или шокируют нас, — но это она, Марина Цветаева, считает вполне достойным «литературы» (если иметь в виду все те же «Флорентийские ночи») малоприятный эпизод своего берлинского увлечения и самообмана, к которому она сама долго относилась с долей брезгливости. Однако спустя десятилетие она находит некие серьезные, надо полагать, основания для того, чтобы воскресить этот эпизод — через письма того лета — во всей обнаженности эмоциональных всплесков, в подробностях и закоулках своих размышлений над происходящим.

Придется принять как факт: и в письмах, и в литературе Цветаева раздвигала — с редкой последовательностью — пределы обнажения (обнаружения) просторов человеческой природы. Она убеждена в том, что чрезмерная выглаженность стилистики и чересчур строгая этическая самоцензура пишущего лишают текст живой жизни и важных граней истины.

Вот почему людей, неколебимо знающих, что допустимо в жизни и литературе, а что нет, как надо жить правильно и что именно разрешается записать на листе бумаги черным по белому, — этих людей знакомство с письмами Цветаевой чаще всего коробит. Ибо характернейшая черта этих писем — их откровенность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: