Ирма Кудрова - Путь комет. После России

- Название:Путь комет. После России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Сергея Ходова, Крига

- Год:2007

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-98456-022-4, 5-98456-024-0 (т. 2)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирма Кудрова - Путь комет. После России краткое содержание

«Путь комет — поэтов путь» — сказано в известном цветаевском стихотворении. К этой строке и восходит название книги. Это документальное повествование о жизни поэта, опирающееся на достоверные факты. Часть вторая — «После России» — рассказывает о годах чужбины (1922–1939), проведенных поэтом в Чехии и Франции.

Книга расширена за счет материалов, ставших известными уже после выхода первого издания книги (2002) в связи с открытием для исследователей архива Марины Цветаевой в РГАЛИ.

Путь комет. После России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это строки из письма 1933 года. Тогда Марина Ивановна сделала первый шаг навстречу. Она обратилась к Владиславу Фелициановичу в связи с упоминанием его имени в своем очерке о Волошине. Шаг был облегчен тем, что Ходасевич, регулярно выступавший в роли критика на страницах русской эмигрантской прессы, проявлял заинтересованное внимание к развитию цветаевского таланта, столь непохожего на его собственный.

Еще в 1925 году он назвал «восхитительной» поэму Цветаевой «Молодец», оценив ее как талантливейший прецедент поэтической обработки народной сказки. Правда, тремя годами позже он не принял новаторства цветаевской «Федры», найдя в ней «безвкусное смешение стилей» и «нарочитость языка».

Но в 1928 году его отклик на только что вышедшую книгу ее лирики — «После России» — в очередной раз продемонстрировал широту и непредвзятость критических характеристик.

Многое в этом поэтическом сборнике, где новый стиль цветаевской поэзии являл себя в полной мере, Ходасевичу оказалось чуждо. Но и в несогласии он был иным, чем другие критики, легко соскальзывавшие на стезю пренебрежительной иронии. Даже там, где ему виделись просчеты, «не найденная автором гармония между замыслом и осуществлением», он чувствовал масштаб цветаевского поэтического дара. Он отлично понимал, что перед ним совсем не тот случай, когда поэт не справляется с задачами ремесла. И готов был предположить, что цветаевские «темноты» — результат поиска иной гармонии, рожденной новыми смыслами.

Его спор был творческим спором; несогласия не помешали выразить искреннее восхищение.

В рецензии на сборник «После России» Ходасевич писал: «Из современных поэтов Марина Цветаева — самая “неуспокоенная”, вечно меняющаяся, непрестанно ищущая новизны: черта прекрасная, свидетельствующая о неизменной живучести, о напряженности творчества». «Она созерцатель жадный, часто зоркий и всегда страстный. <���…> Эмоциональный напор у Цветаевой так силен и обилен, что автор словно едва поспевает за течением этого лирического потока…»

Он сравнивал поэзию Пастернака и Цветаевой и отдавал предпочтение последней. Он находил, что «словесную стихию» Цветаева использует «не только целесообразней, умней, но главное — талантливей, потому что запас словесного материала у нее количественно и качественно богаче. Она гораздо одареннее Пастернака, непринужденней его — вдохновенней. Наконец и по смыслу — ее бормотания глубже, значительней. <���…> Если развеять словесный туман Пастернака — станет видно, что за туманом ничего нет или никого нет. За темнотою Цветаевой — есть. Есть богатство эмоциональное и словесное, расточаемое, быть может, беспутно, но несомненное. И вот, говоря ее словами — “Присягаю: люблю богатых!”, сквозь все несогласия с ее поэтикой и сквозь все досады — люблю Цветаеву».

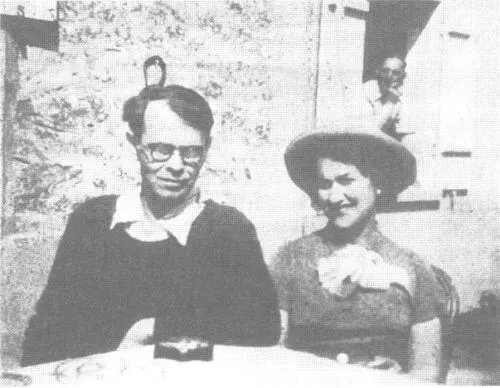

В апреле 1934 года они все-таки встретились: впервые, кажется, наедине и впервые без всякого делового предлога. Спустя недолгое время Цветаева познакомилась и с женой Ходасевича — Ольгой Борисовной. Встречи стали более или менее регулярными. И хоть тесной дружбы так и не вышло, укрепилось ощущение внутренней соединенности, «родства по духу» — посреди больших и малых эмигрантских распрей.

Теперь, когда судьба загнала их в один и тот же безнадежный тупик, было уже не до споров о классической, неоклассической и модернистской поэтике. Если они и возникали, из них бесследно ушло ожесточение. На первый план выступило то, что объединяло: общность главных жизненных ценностей, творчество в условиях глухой барокамеры и пустынное одиночество в чужой земле.

То ощущение, которое так прекрасно воссоздал Пастернак, думая о Цветаевой:

Чужая даль… Чужой, чужой из труб

По рвам и шляхтам шлепающий дождик.

И отчужденьем обращенный в дуб

Один, как мельник пушкинский, художник…

Летом 1934 года Цветаева написала две прозаические миниатюры — «Страховка жизни» и «Китаец». На фоне всей ее прозы они единственны в своем роде. Потому что в их основе — не воспоминания о давно ушедших временах, а живые впечатления «сиюминутной» реальности.

Автобиографичность обеих миниатюр не вызывает сомнений, хотя в «Страховке жизни» повествование идет от третьего лица.

Сюжет первой миниатюры: нежданный визит страхового агента в семью русских эмигрантов и короткий разговор с ним в дверях кухни.

Сюжет второй — случайная встреча на почте с китайцем, торгующим своими изделиями.

Но там и там — тема одна: чужеродность русских во французской среде, под чужим небом. Невозможность найти душевно общий язык с людьми другой судьбы и иной культуры. Безнадежная взаимная глухота в сфере нравственного обихода — даже при искреннем желании понять друг друга.

Вежливый, воспитанный страховой агент-француз изо всех сил старается понравиться потенциальной русской клиентке — и доводит ее чуть не до обморока настойчивыми уверениями в выгоде и утешительности денежной компенсации за смерть мужа.

Муж сидит здесь же, на кухне, за ужином, однако при разнообразии несчастных случаев, дотошно перечисляемых молодым человеком, будто читающим наизусть прейскурант, он, муж, вполне может погибнуть в любой день.

Жена пытается прервать поток этой гладкой вежливой речи, объяснить: «Мы — другого поколения, лирического поколения», мы — «сантиментальные», «суеверные», «фаталисты», вы, наверное, уже об этом слышали? Про l’âme slave?» [8] L’âme slave — славянская душа ( фр .).

Безнадежно.

Симпатичные почтовые барышни («Китаец»), тщательно обдумывающие трату каждого су из своего кошелька, ни во что не ставят собственные радости, если они заранее не предусмотрены и не взвешены. Как пугаются они пустячного подарка, который хочет сделать им странная русская дама! А ей, этой даме (то есть самой Цветаевой), несравненно легче говорить с китайцем. Языка его она не знает, но между ними сразу возникает контакт, едва выясняется, что мадам — русская, а торговец бывал в России.

«— Русский? — вдруг, мне, китаец. — Москва? Ленинград? Харашо!

— Так вы и по-русски знаете? — я, бросив барышню, бросаясь к китайцу, радостно.

— Москва была, Ленинград была. Харашо была! — тот, сияя всем своим родным уродством.

— Он знает Россию, — я, барышне, взволнованно. — Мы ведь соседи, это почти компатриот…»

И эта анекдотичная логика, по которой китаец оказывается почти соотечественником, вдруг подтверждается его жестом при прощании: подарком мальчику, сыну русской. Бескорыстным подарком, в знак «родства по России».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: