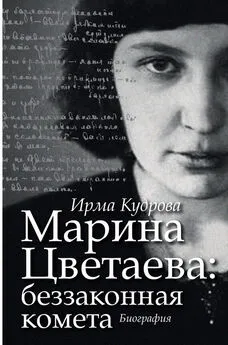

Ирма Кудрова - Путь комет. После России

- Название:Путь комет. После России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Сергея Ходова, Крига

- Год:2007

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-98456-022-4, 5-98456-024-0 (т. 2)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирма Кудрова - Путь комет. После России краткое содержание

«Путь комет — поэтов путь» — сказано в известном цветаевском стихотворении. К этой строке и восходит название книги. Это документальное повествование о жизни поэта, опирающееся на достоверные факты. Часть вторая — «После России» — рассказывает о годах чужбины (1922–1939), проведенных поэтом в Чехии и Франции.

Книга расширена за счет материалов, ставших известными уже после выхода первого издания книги (2002) в связи с открытием для исследователей архива Марины Цветаевой в РГАЛИ.

Путь комет. После России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В «Современных записках», главном журнале русского зарубежья, в отделе поэзии имя Цветаевой не имеет ни малейшего преимущества перед другими. Ее стихи если и принимаются, то идут в общей подборке, слепым сплошняком, завершая строго алфавитную очередность поэтов: редакция очень заботится о том, чтобы никого не обидеть. «Мы хотим, чтобы на шести страницах было двенадцать поэтов», пояснял Цветаевой позицию журнала один из пяти его редакторов, В. В. Руднев; именно с ним Марине Ивановне всегда приходится иметь дело.

Шесть страниц на поэзию из почти пятисот всего журнала — и ни одной больше, явись хоть Державин или Блок с того света. И потому здесь не принимают не только поэм, но даже и поэтических циклов. Только одно стихотворение — и не в каждый, конечно, номер.

За цветаевскую поэзию пытался заступиться поэт Алексей Эйснер. Придя впервые к Марине Ивановне в гости и воочию увидев уровень ее житейского неблагополучия, он чуть ли не на следующий день помчался в «Современные записки», чтобы задать там гневный вопрос:

— Как случилось, что стихи такого замечательного поэта почти не появляются в крупнейшем журнале русского зарубежья? Кого как не Цветаеву печатать? Почему в поэтическом отделе публикуют из номера в номер посредственные стихи, а то и просто рифмованные строчки, а одного из лучших поэтов обрекают на нищенство?

— Вы совершенно правы, — отвечал Алексею Владимировичу Бунаков-Фондаминский, один из редакторов журнала. — Цветаева действительно несравненный поэт. Но что же делать, если эмигрантским барышням нравятся совсем другие стихи — попроще?..

«Пишите понятнее, Вас нелегко воспринимать, ориентируйтесь на среднего читателя», — отечески советовал Цветаевой другой редактор. «Я не знаю, что такое средний читатель, — парировала Марина Ивановна, — никогда его не видела, а вот среднего редактора я вижу перед собой…»

Цветаевскую «Оду пешему ходу», уже набранную, ей возвращают: «Читатель не поймет…»

«Стихов моих, забывая, что я — поэт, нигде не берут, никто не берет — ни строчки. “Нигде” и “никто” называются Последние Новости и Современные записки — больше мест нет, — пишет Цветаева Анне Тесковой. — Предлог — непонимание меня, поэта, — читателем, на самом же деле: редактором, а именно: в Последних Новостях — Милюковым, в Современных записках — Рудневым, по профессии — врачом, по призванию — политиком, по недоразумению — редактором (NB! литературного отдела). “Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно”…»

Как всякий «средний редактор», Руднев постоянно чего-нибудь да боится: что обидится другой поэт, не попавший в подборку, что «новые стихи» трудно понять, что в цветаевской прозе читателю будут скучны подробности, например о матери Волошина («Живое о живом»). Что фигура историка Иловайского недостаточно крупна («Дом у Старого Пимена»), что богобоязненного читателя оскорбит концовка цветаевского «Черта», что на «Пленный дух» обидится Любовь Дмитриевна Блок…

И вот Цветаевой приходится выслушивать советы и соображения Руднева, о чем и о ком ей лучше писать. И терпеливо пояснять ему правомерность своих стилевых особенностей. И всякий раз скрупулезно подсчитывать количество печатных знаков. Готовая рукопись почти никогда не совпадает с заранее выделенным редакцией объемом, и приходится постоянно сражаться со страстью редактора выбрасывать «лишнее».

Естественно, что понятия «лишнего» у Руднева и Цветаевой расходятся.

И когда рукопись в очередной раз превышает на несколько страничек заданный объем — тяжелых объяснений не избежать. Тогда Марина Ивановна предлагает не оплачивать ей «лишних» страниц; пытается растолковать, что тот или иной эпизод — не прихоть, что он «работает» на характеристику главного образа, что рукопись «уже сокращена, и силой большей, чем редакторская: силой внутренней необходимости, художественного чутья».

Литературно воспитать своих редакторов ей, конечно, не удается. И если Руднев временами все же отступает, то скорее из некоторого страха перед цветаевским напором. Но самой Цветаевой эта необходимость постоянно отстаивать свои позиции — с трудом соблюдая меру между вежливостью и твердой настойчивостью — обходится не в пример дороже. Всякий раз ей надо перебороть прежде всего себя.

Ибо единственное, чего ей в этих случаях хочется, — забрать рукопись из редакции немедленно.

«Я не могу писать так, как нравится Рудневу или Милюкову! Они мне сами не нравятся!» — вырывается в одном из цветаевских писем. Но выбора нет: нет других «площадок» для публикаций. Нет ренты, нет мецената или просто хорошо зарабатывающего мужа. Есть только неумолимые сроки платежей — за квартиру, за школу…

Одно из наиболее резких писем к Рудневу относится ко времени, когда шла корректура «Дома у Старого Пимена» — то есть к декабрю 1933 года:

«…Я слишком долго, страстно и подробно работала над Старым Пименом, чтобы идти на какие бы то ни было сокращения. Проза поэта — другая работа, чем проза прозаика, в ней единица усилий ( усердия ) — не фраза, а слово, и даже часто — слог. Это Вам подтвердят мои черновики, и это Вам подтвердит каждый поэт. И каждый серьезный критик: Ходасевич, например, если Вы ему верите.

Не могу разбивать художественного и живого единства, как не могла бы, из внешних соображений, приписать, по окончании, ни одной лишней строки. Пусть лучше лежит до другого, более счастливого случая, либо идет — в посмертное, т. е. в наследство тому же Муру (он будет БОГАТ ВСЕЙ МОЕЙ НИЩЕТОЙ И СВОБОДЕН ВСЕЙ МОЕЙ НЕВОЛЕЙ) — итак, пусть идет в наследство моему богатому наследнику, как добрая половина написанного мною в эмиграции и эмиграции, в лице ее редакторов, не понадобившегося, хотя все время и плачутся, что нет хорошей прозы и стихов.

За эти годы я объелась и опилась горечью. Печатаюсь я с 1910 г. (моя первая книга имеется в Тургеневской библиотеке), а ныне — 1933 г., и меня все еще здесь считают либо начинающим, либо любителем, — каким-то гастролером. <���…>

Не в моих нравах говорить о своих правах и преимуществах, как не в моих нравах переводить их на монету — зная своей работы цену — цены никогда не набавляла, всегда брала что дают, — и если я нынче, впервые за всю жизнь, об этих своих правах и преимуществах заявляю, то только потому, что дело идет о существе моей работы и о дальнейших ее возможностях. Вот мой ответ по существу и раз навсегда ».

«Объелась и опилась горечью…» Она могла бы это повторить и через год, и через три.

В «русском Париже» регулярно устраиваются в пользу бедствующих писателей то «подписные обеды», то благотворительные балы и даже благотворительные бриджи. Но всегда нужно напоминать о себе! Писать прошения и заявления!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: