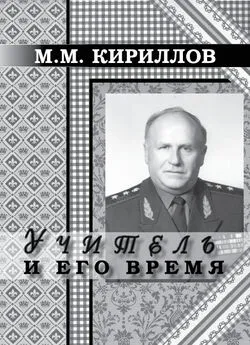

Михаил Кириллов - Учитель и его время

- Название:Учитель и его время

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кириллов - Учитель и его время краткое содержание

В книге очерков приводятся воспоминания об основных этапах жизни и деятельности выдающегося советского терапевта член-кор. АМН СССР, профессора Евгения Владиславовича Гембицкого – участника Великой Отечественной войны, выпускника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, ученика академика Н. С. Молчанова, руководителя терапевтических кафедр, главного терапевта Советской Армии.

Е. В. Гембицкий – учитель многих поколений военных терапевтов, в том числе автора книги. Учитель – с большой буквы.

Книга рассчитана на военных врачей, терапевтов, историков военной медицины, широкий круг читателей.

Учитель и его время - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вместе с тем и эти годы не были безоблачными в социально-политическом отношении. Положительное в развитии страны, рост ее могущества как бы приглушали резонанс имевшихся трудностей и просчетов. Среди них кубинский кризис, трагические события в Новочеркасске с расстрелом забастовавших рабочих (о чем просачивались глухие известия), неудачные хозяйственные эксперименты Хрущева, неурожай 1963 г., заставивший выпекать кукурузный хлеб, медленный процесс реабилитации жертв политических репрессий, засилье МГБ, цензура в литературных журналах, гонения на диссидентов. В области медицины, правда, серьезных осложнений не было. Это время было временем заката руководства Н. С. Хрущева, приведшего к либерализации жизни, в том числе в экономике, но и к расцвету номенклатурного стиля советской власти, появлению советской буржуазии и всякого жулья. Истинные таланты во все большей степени теснились блатными… В 1964 г. Хрущев был снят, но смена не была эффективной: номенклатурный стиль власти нарастал, подменяя подлинное народовластие. Процветала двойная мораль. Чем громче декларировались коммунистические нравственные ценности, тем заметнее было, как они опошлялись, особенно в верхних эшелонах общества. А в его низовых звеньях, среди миллионов рядовых тружеников и коммунистов шла обычная напряженная и осмысленная работа, господствовала обстановка равенства, коллективизма, товарищества и приоритета общественных ценностей.

Сложное было время. Негативные стороны развития страны сочетались с серьезными успехами в различных областях. Это касалось и медицины. Здесь преобладала бедность большинства научных, учебных и клинических учреждений. Вместе с тем определились приоритеты. Вышли блестящие монографии (Г. Ф. Ланга, И. В. Давыдовского, А. Л. Мясникова, Е. М. Тареева, И. А. Кассирского, Д. Д. Яблокова и др.). Окрепли редакции центральных отечественных журналов. Хлынули как вешняя вода диссертации. Открылись новые кафедры и в ВМА, в частности, – кафедра термических поражений (начальник проф. Т. Я. Аръев).

Именно в этом мире оказался Е. В. Гембицкий, в 1958 г. вернувшийся на кафедру своего учителя. Чтобы воспринять постоянно растущее новое, освоить его, найти свою нишу в нем, Евгению Владиславовичу пришлось не только поднять планку своего панорамного видения, но и систематизировать подготовку в самых различных направлениях внутренней патологии. Эти усилия имели не только утилитарное назначение (педагогика), но были направлены и на более капитальные и долговременные цели. Постоянные места его литературных занятий – неплохая библиотека областной клинической больницы, где размещалась кафедра (это днем) и Фундаментальная библиотека Академии (вечерами). Он и прежде много работал здесь, но в это время, по его собственному выражению, у него «открылся прямо-таки диабетический аппетит к научному чтению».

Большое значение для него имели деловые контакты с крупными терапевтами того времени – как в Академии, так и вне её. Среди них были М. С. Вовси, Г. П. Шульцев, М. И. Теодори, Н. Н. Савицкий, В. А. Бейер, М. И. Хвиливицкая, В. Т. Вышегородцева. Однако основу его совершенствования составляла кафедра – совместная работа с Н. С. Молчановым, М. Л. Щербой, С. А. Вульфовичем.

В эти годы, еще до того, как я познакомился с Е. В. Гембицким, мне приходилось бывать на этой кафедре: в 1961 г., когда я неудачно сдавал экзамены, намереваясь поступить в адъюнктуру, к Молчанову, и в 1962—1965 гг., когда; я учился в клинической ординатуре при этой кафедре. Имению в это время, осенью 1962 г., мы и познакомились с Е. В.

Для того чтобы лучше понять атмосферу научного и клинического мира того времени, я поделюсь своими воспоминаниями о людях, так или иначе имевших отношение к Е. В. Гембицкому в те далекие годы, тем более, что наши мнения о них, как правило, совпадали.

Среди выдающихся терапевтов 40—50-х годов был профессор Мирон Семенович Вовси.

После окончания медицинского вуза в 1919 г. Вовси служил в Красной Армии, а по окончании гражданской войны работал врачом в Москве. В 30-е годы он был уже известным московским профессором. В 1941 г., в самом начале Великой Отечественной войны, по решению высшего руководства страны, он был назначен главным терапевтом Красной Армии. На него легла тяжелая ноша создания терапевтической службы армии, которой до войны не было, и он с этой задачей справился. Он разрабатывал различные проблемы внутренней патологии на войне, участвовал в создании военно-полевой терапии и, в частности, ее нового раздела – учения о болезнях у раненых. Им были проведены 23 фронтовые и армейские научно-практические конференции. Уже после воины, в 1947 г., он сделал основной доклад на Всесоюзном съезде терапевтов «Внутренняя медицина в годы Великой Отечественной войны».

Главным терапевтом Советской Армии он оставался до 1950 г., хотя и в последующем продолжая консультировать в Центральной поликлинике НКО СССР – вплоть до своего ареста по ложному обвинению в 1952 г.

Я познакомился с М. С. Вовси в 1958 г., получив разрешение провести стажировку в терапевтической клинике больницы им. Боткина в Москве. Войсковым врачам (а я тогда служил в Рязани, в парашютно-десантном полку) полагалось ежегодно проходить месячное усовершенствование в госпиталях. Конечно, вести больных и дежурить в такой солидной клинике врачу медпункта, было трудно. Вовси заведовал этой клиникой. С ним работали проф. Б. 3. Чернов (в прошлом фронтовой терапевт), проф. М. И. Шевлягина, к. м. н. М. Я. Ратнер.

Интересными были его клинические обходы. За докладом лечащего врача и дополнениями доцента у постели больного следовал его быстрый, но внимательный осмотр почти без дополнительных расспросов. Он не мешал докладчику, не торопил его, но не любил ссылок на консультации авторитетов. Затем все перемещались к следующему пациенту. И так – строго, молча, без каких-либо эмоций, очень серьезно, даже замкнуто, шел весь обход, накапливая ощущение диагностической интриги и тревоги. М. С. был крупным мужчиной, он возвышался над всеми, даже присаживаясь к больному, и, казалось, подавлял присутствующих своей молчаливостью. Присутствовавшие на обходе общались шепотом, притихшими были и больные.

После обхода все следовали в его кабинет, рассаживались вокруг стола, и он начинал разбор только что осмотренных им больных. Здесь говорил, лишь иногда что-то уточняя, только он. Он формулировал, обстоятельно аргументируя диагноз заболевания каждого из осмотренных больных (а их было 6—8), не забывая никаких деталей. И так, поражая своей памятью, от первого до последнего больного. Он как бы размышлял, не стараясь показаться интересным и значительным. Он был интересен и значителен естественно, сам по себе. Решая вопросы безупречно, он вместе с тем оставлял впечатление невысказанности еще многого. У меня это рождало ощущение неисчерпаемости возможностей мышления этого человека и даже какой-то таинственности его мышления. Дискуссий, как правило, не было, возможно, потому, что ему не было равных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: