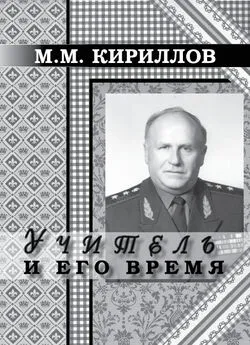

Михаил Кириллов - Учитель и его время

- Название:Учитель и его время

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кириллов - Учитель и его время краткое содержание

В книге очерков приводятся воспоминания об основных этапах жизни и деятельности выдающегося советского терапевта член-кор. АМН СССР, профессора Евгения Владиславовича Гембицкого – участника Великой Отечественной войны, выпускника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, ученика академика Н. С. Молчанова, руководителя терапевтических кафедр, главного терапевта Советской Армии.

Е. В. Гембицкий – учитель многих поколений военных терапевтов, в том числе автора книги. Учитель – с большой буквы.

Книга рассчитана на военных врачей, терапевтов, историков военной медицины, широкий круг читателей.

Учитель и его время - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однажды и я на обходе доложил ему о своей больной 40 лет, страдавшей мигрирующим тромбофлебитом с поражением сетчатки глаза. Природа процесса была не ясна не только мне, но и руководителю отделения. Готовясь к обходу, я несколько вечеров просидел в Центральной медицинской библиотеке, работать в которой любил. Там я нашел подобное описание, сделанное еще до войны неким Калька, с предположением о редком варианте васкулита. На обходе ему было доложено о моей литературной находке и после, уже у себя в кабинете, он очень внимательно и уважительно отнесся к моему рассказу. Чувствовался интерес не столько к тому, что и где я прочел, сколько ко мне самому. Он посоветовал использовать в лечении больной средние дозы аспирина и аскорбиновую кислоту.

Старший лейтенант медицинской службы, я, наверное, не очень-то понимал тогда, что беседовал «на равных» с бывшим главным терапевтом Красной Армии. Но, как и все в клинике, я знал, что он подвергался аресту по «делу врачей» и был оправдан. Тогда я вспомнил, как мы – слушатели Военно-медицинской академии, по приказу Политотдела, в 1952—1953 гг. замазывали тушью в учебниках и книгах в хранилище Фундаментальной библиотеки его фамилию и фамилии других арестованных. В клинике рассказывали, что он очень изменился после пребывания в тюрьме. Он вернулся в ту самую клинику, из которой его взяли и в которой его никто не смог защитить. Но, пережив столько страданий, он никогда никому не высказал упрека. Мне казалось, его любили уважительно и виновато.

Он превосходно читал лекции. Помню, в 1959 г. я даже специально приезжая в его клинику на лекцию о хроническом гломерулонефрите. Лекция читалась студентам 6-го курса. Изложение традиционного материала сочеталось с сообщением собственных наблюдений. Там я впервые услышал о первично-хроническом варианте нефрита. Он рассказал о случае 40-летней продолжительности этого заболевания, отличавшегося, по-видимому, высокой компенсацией. Лекция слушалась с упоением. Когда он ее закончил, это показалось неожиданным, я вовсе не устал и словно забыл о времени. И здесь – внешне несколько унылая, нетеатральная манера его чтения, сочетаясь с содержательностью, самобытностью, доказательной логикой, вызывавшей доверие, целиком захватывала слушателя, как бы распоряжаясь его восприятием.

В его клинике я многое узнал впервые. Это относилось к знанию ЭКГ, к пониманию прогностического значения «дефицита пульса» при мерцательной аритмии и т. п.

В 1950 г. пост главного терапевта М. С. Вовси передал П. Н. Поспелову, а тот, в свою очередь, в 1956 г. – Н. С. Молчанову. Дальше эстафета продолжилась: в 1972 г. главным терапевтом стал Ф. И. Комаров, и в 1977 г. – Е. В. Гембицкий. Эти люди пришли с фронта и делали одно общее дело.

В 1959 г. у Мирона Семеновича обнаружили саркому голени. Была предпринята ампутация. Какое-то время после этого – он еще работал, но вскоре, в 1960 г., умер.

Этот человек был чем-то большим, чем то, что после него осталось. Можно было бы привести примеры более «писучих», но гораздо менее значительных фигур среди тех, кто его окружал. Но и среди того, что осталось после него – Труды фронтовых конференций, многие тома «Опыта советской медицины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», работы в области нефрологии и кардиологии. И, прежде всего, его самоотверженная деятельность на посту главного терапевта Красной (Советской) Армии в течение всей войны с фашистской Германией.

Николай Николаевич Савицкий – начальник кафедры, пропедевтики внутренних болезней ВМА, профессор. Один из основоположников советской военной токсикологии. В послевоенное время – видный кардиолог, много сделавший в области инструментальной кардиологии.

Евгений Владиславович Гембицкий сблизился с ним еще в годы работы над своей кандидатской диссертацией, посвященной исследованию гемодинамики при первичной гипотонии. Они сотрудничали и в начале 60-х годов. Е. В. был научным редактором одной из книг Савицкого. Это требовало от него глубокой осведомленности в сложных вопросах механокардиографии. Я помню, что Е. В. очень ответственно относился к этому редакторскому поручению. Позже навыки редактирования ему очень пригодились. Общение с Н. Н. помогало Евгению Владиславовичу и в его работе над начатой в 1960 г. докторской диссертацией, посвященной изучению состояния внутренних органов при воздействии СВЧ-поля, темой, в то время считавшейся закрытой. Я помню, что Е. В. как-то особенно почтительно относился к этому, тогда уже пожилому ученому.

Здесь, на кафедре пропедевтики, начинался и мой терапевтический путь – от первого больного, данного для курации. Сам Савицкий был малообщительным человеком, лекции читал монотонно и трудно для восприятия. Был ученым кабинетного типа, но, пожалуй, в наибольшей степени среди профессоров Академии эрудированным и объективным. Казалось, что он весь в своих трудах, а не в свете общественных потрясений. В развитии академической терапевтической школы он стал связующем звеном между довоенной и послевоенной профессурой. Он пережил Аринкина и Крылова и ушел, когда уверенно зазвучали новые имена…

В сдержанности, неэмоциональности поведения при очевидной интеллектуальной напряженности было что-то общее у Е. В. с Н. Н. Савицким. Во всяком случае, их контакт – учителя и ученика – был весьма плодотворен как школа мышления.

Семен Борисович Гейро был преподавателем кафедры факультетской терапии Академии, той, что располагалась рядом с памятником С. П. Боткину, когда-то руководившим ею. Евгений Владиславович был знаком с Гейро. Этот человек, возможно, в наибольшей степени выражал собой ту грань академического коллектива, которая в те годы была характерна для многих и которая именуется интеллигентностью. А это было отличительной чертой и Гембицкого. Именно поэтому я помещаю воспоминания о Гейро в этой книге. Эти воспоминания уже были напечатаны мною в книге очерков «Мои учителя» в 1998 г. Их читал Е. В. Привожу их полностью.

«Небольшого роста, худощав. Лысый блестящий череп. Вдумчивые грустные глаза, чуть ироническая улыбка. Немногословен, нетороплив, немного неловок. Он был нашим преподавателем терапии на 6-м курсе, в субординатуре. Фронтовик. Полковник, медицинской службы. Известный гематолог. Написал уникальный труд по хроническому лимфоретикулезу. В 1952—1953 годах преследовался по «делу врачей». Был оправдан.

1955 г. Занятия шли в декабре. Собираясь утром в одном из многочисленных залов клиники на Боткинской улице, мы подолгу сидели в темноте, ожидая Семена Борисовича и радуясь безделью. Пробуждались палаты, пробегали сестры, приходил С. Б., подсаживался к нам. Продумывал ход работы, подчеркивая то главное, что нам предстояло познать и сделать. Не мешая нам разговаривать, умолкал, и, долго вглядываясь в чуть светлеющие окна, тихо, словно удивляясь, произносил: «Какая сирень за окном! Декабрьские рассветы».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: