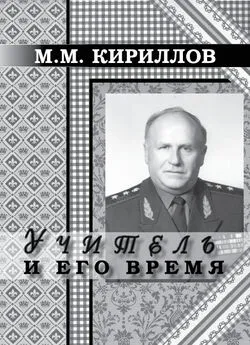

Михаил Кириллов - Учитель и его время

- Название:Учитель и его время

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кириллов - Учитель и его время краткое содержание

В книге очерков приводятся воспоминания об основных этапах жизни и деятельности выдающегося советского терапевта член-кор. АМН СССР, профессора Евгения Владиславовича Гембицкого – участника Великой Отечественной войны, выпускника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, ученика академика Н. С. Молчанова, руководителя терапевтических кафедр, главного терапевта Советской Армии.

Е. В. Гембицкий – учитель многих поколений военных терапевтов, в том числе автора книги. Учитель – с большой буквы.

Книга рассчитана на военных врачей, терапевтов, историков военной медицины, широкий круг читателей.

Учитель и его время - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Явным признаком беды стала авария на ЧАЭС в апреле 1986 г. Мои записи того времени: «Гул Чернобыля. Дозирование информации, словно у правительства сковало рот. Планетарное событие в облаке секретности. Жертвы среди пожарников. Некомпетентность государственных решений. Состоявшиеся инженерные и предстоящие экологические и политические просчеты. В клинике профпатологии нашего института первые облученные из числа работавших в Чернобыле специалистов из Балаковокой атомной станщии. Из технической эта проблема немедленно стала социальной и медицинской, что потребовало колоссальных усилий и затрат. Авария потрясла страну, к тому же все еще находившуюся в состоянии кровавой и дорогостоящей войны». —

Конечно, сразу после взрыва на ЧАЭС, для ликвидации аварии и ее последствий были привлечены и лучшие умы, и лучшие организаторы, и наиболее самоотверженные специалисты. Были использованы тысячи спасателей – солдат, шоферов, дорожников… А облако сыпало и сыпало «бомбы замедленного действия» на север Украины, Белоруссию, западные российские области, восточную Европу. Однако причины трагедии не были раскрыты полностью. За некомпетентностью инженерной смены скрывалась некомпетентность государственного руководства СССР, и это предвещало куда больший, хотя и не радиоактивный, распад.

Привлекались специалисты ЦВМУ, в том числе Е. В. Гембицкий, выезжавшие в район бедствия. Привлекались врачи из ВМА, из ВМедФ и госпиталей. Укреплялись госпитали в Киевском и Белорусском военных округах. Изыскивались резервы. Здесь уже ничего нельзя сказать – на беду навалилась вся страна.

Уже позже прошли научные конференции, в том числе в ВМА, по проблеме лучевых поражений. На одной из них я был. С серьезными аналитическими докладами выступили главный радаолог страны акад. А. К. Гуськова, главный радиолог МО проф. Г. И. Алексеев, проф. Е. Е. Гогин, знавший эту проблему еще по предшествовавшим Чернобылю авариям на атомных подводных лодках с характерными для последних сочетанными поражениями, в том числе с участием радионуклидного компонента. Выступал Е. В. Гембицкий. Споры были достаточно острыми: дело такого масштаба было действительно новым. Сложность состояла еще и в том, что имелась опасность преувеличения размеров трагедии, и необходимо было отделить радиофобии от реальных лучевых поражений. Все это упиралось в копеечку и сейчас упирается.

Вышел учебник ВПХ, одна из глав которого «Заболевания внутренних органов у раненых» впервые принадлежала терапевту, а именно Е. В. Гемицкому. В составлении макета этой главы за два года до этого принимал участие и я. Этим утверждалась важность сотрудничества военно-полевых хирургов и терапевтов. Опыт Афганистана показывал, что эти специалисты должны вместе стоять у постели раненого.

Весной 1987 г. прошла инспекторская проверка нашего факультета. В составе комиссии в Саратов прибыли Е. В. Гембицкий, В. Т. Ивашкин (нач. кафедры госпитальной терапии Академии) и В. Г. Новоженюв (Московский факультет). Это было последнее посещение кафедры Е. В. в его бытность главным терапевтом МО. Проверка прошла, успешно. Для нас встреча с Евгением Владиславовичем была поучительной и полезной. Он стремился своим вниманием повысить уровень самооценки людей, при этом он был очень терпимым. Пожалуй, не любил он лишь людей резких, неожиданных, вертлявых и визгливых. Но даже и такие умнели и успокаивались при нем.

Проф. В. Т. Ивашкина я знал и прежде (еще по совместной работе в Ленинградоком окружном госпитале), а в связи с его приездом к нам удалось познакомиться поближе. Деловит, хороший гастроэнтеролог и иммунолог. Неэмоционален и несентиментален, но конкретен, открыт и прост.

Запомнилось, как я, Людмила Сергеевна и Гембицкий прогуливались по набережной Волги. Открывался вид как на Феодосийский залив. Далеко на юге просматривался Увекский железнодорожный мост, который в свое время не удалось взорвать ни белогвардейцам, ни немцам в 1942—1943 годах. Говорили об Афганистане: я тогда уже знал, что поеду туда на войсковую стажировку. Он согласился, что лучше ехать туда осенью, а не в летнюю жару, учитывая мой возраст. Позже, уже из Москвы, он сообщил, что отъезд назначен на середину октября.

В тот приезд нам удалось показать Е. В. и другим проверяющим место приземления Юрия Гагарина – довольно унылый участок заволжской степи южнее г. Энгельса. В посадках стоял невысокий обелиск. До Волги здесь совсем близко – километра три.

Е. В. интересовался историей терапевтических школ России. Он, как и я, считал, что провинциальные школы, в том числе Саратовская, незаслуженно оставались в тени, вытесняемые более публикуемыми Московской и Ленинградской. Поинтересовался личностью проф. П. Н. Николаева, крупного саратовского терапевта 30—40-х годов, в частности, раньше, чем Г. П. Шульцев, описавшего картину травматического шока. Он умер на утренней конференции в Саратовском военном госпитале в 1943 г. Умер рано, может быть, поэтому и остался малоизвестен. Е. В. предложил мне прислать в «Клиническую медицину» статью о саратовских терапевтах в годы Великой Отечественной войны и – отдельно – о проф. П. Н. Николаеве. Статьи были посланы и опубликованы.

Позже, в июне 1987 года, после долгого перерыва в Ташкенте прошел 19-й Всесоюзный съезд терапевтов, последний в советской истории. Делегатов было очень много, из всех республик страны. Элиту съезда составили Ф. И. Комаров, В. А. Насонова, А. С. Сметнев, А. П. Голиков, Е. В. Гембицкий, Л. Т. Малая, Е.Е. Гогин, А.М.Убайдулаев, Н. В. Путов, Г. Б. Федосеев, Л. М. Клячкии и др. Там впервые я познакомился с А. А. Хадарцевым – врачом из Тулы. Мелькнул там среди делегатов и А. Г. Чучалин – восходящая звезда отечественной пульмонологии. Председателем правления 06щества был избран Ф. И. Комаров, зам. председателя – Евгений Владиславович Гембицкий. Светило солнце, шумели фонтаны на центральной площади города, жарились шашлыки и варился плов… С Е. В. там общаться было трудно, он весь был в работе съезда и, по-видимому, отвлекался по делам медслужбы ТуркВО – совсем рядом шла война. Это-то и было необычно: мы жили, казалось бы, в городе Солнца, а совсем рядом – за горами – был Афганистан, где лилась кровь. Помню, я тогда спиной чувствовал этот холод.

Месяцем позже, там же, в Ташкенте, проходили оборы главных терапевтов военных округов. Жили мы в гостинице КЭЧ, Гембицкий размещался отдельно. С ним последовательно встречались представители округов, шло согласование их деятельности. Готовился вывод ваших войск из ГДР, Польши и Чехословакии, это вносило большие перемены. На сборах подробно рассматривалась патология, характерная для наших войск в Афганистане. Участники сборов посетили Ташкентский военный госпиталь, осматривали больных и раненых.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: