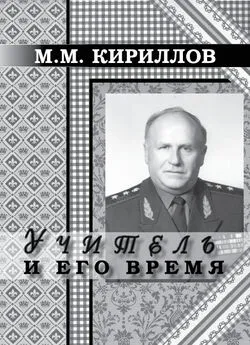

Михаил Кириллов - Учитель и его время

- Название:Учитель и его время

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кириллов - Учитель и его время краткое содержание

В книге очерков приводятся воспоминания об основных этапах жизни и деятельности выдающегося советского терапевта член-кор. АМН СССР, профессора Евгения Владиславовича Гембицкого – участника Великой Отечественной войны, выпускника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, ученика академика Н. С. Молчанова, руководителя терапевтических кафедр, главного терапевта Советской Армии.

Е. В. Гембицкий – учитель многих поколений военных терапевтов, в том числе автора книги. Учитель – с большой буквы.

Книга рассчитана на военных врачей, терапевтов, историков военной медицины, широкий круг читателей.

Учитель и его время - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Нужно оказать, что авторитет Гембицкого в военной терапевтической среде был огромен. Это чувствовалось и в рабочей обстановке, и на банкете, устроенном по окончании сборов и отличавшемся по южному необычайной щедростью. Но сам Е. В. держался скромно, стараясь отметить в своих выступлениях наиболее крупных терапевтов и организаторов сборов из медицинского отдела ТуркВО.

Но такими были сборы терапевтов. А обстановка сборов руководящего состава всей медслужбы ВС (они обычно проводились на базе Академии), крупных командно-штабных учений (Красное село), напротив, отличалась гипертрофией полководческих замыслов, решением проблем фронтовых наступательных операций с охватом территории суши и моря на пол-Европы. При этом руководство сохраняло загадочное величие, разработчики потели, ломая головы над расчетами, участники клеили карты и на сутки зарывались в справочники. В воздухе висела гнетущая обстановка угрозы неудачных решений и… бессмысленности происходящего. Е. В. в этой ситуации старался быть «в тени», заходил в аппараты медицинских отделов армий, поближе к простому народу, охотно общался с участниками учений. Заодно решал с терапевтами их насущные вопросы, обсуждал кадровые предложения, вникал в проблемы гарнизонных госпиталей. Мне казалось, что ему было неловко, когда большое начальство устраивало разнос участникам совещания, докладчикам в присутствии сотен специалистов, видных ученых и педагогов, заполнивших громадный зал, где проводился разбор. Все наполнялось административным страхом, звучала откровенная прямая армейская речь с обращением на «ты». Большой тыловик рявкал на начмеда округа, просившего с трибуны средств на строительство: «Ты понял?!» И не дождавшись ответа, в еще более грубой форме продолжал: «Ничего ты не понял! Садись, проситель!» И тот понуро шел на свое место. А ведь он руководил медслужбой тяжелейшего прифронтового округа…

«Корифеи» были строги, неприступны и афористичны: «Что ты мне рассказываешь! Это же уборщица тетя Даша знает!» Довольно серое творчество выдавалось за полководческую мудрость. Расчеты воспроизводились по элементарным справочникам. Все поглощала секретность, скорее напоминавшая дрессировку в соблюдении соответствующих правил. А настоящего творчества и действительно полезной дискуссии не было. Все это было так далеко от реальностей войны, которая продолжалась уже 7 лет, и ничему не учило. Когда все заканчивалось, возникало ощущение освобождения и радости возвращения к полезной деятельности. Такова была система, и Гембицкий какой-то своей частью был в ней, не мог не быть.

Приезжая в Ленинград в эти годы, Е. В. часто останавливался в так называемом «арабском домике», расположенном в глубине академического парка. Парк всегда производил впечатление заброшенного, что, впрочем, придавало ему какую-то прелесть. В центре его высился памятник первому начальнику Медико-хирургической академии Вилие. Вдоль аллеи росли высокие вековые деревья, стояли скамьи. Здесь всегда было тихо. Сквозного движения через парк не было, и он был малообитаем. Лишь редкие больные из клиник в халатах гуляли по аллеям. «Домик» был гостиницей Академии для избранных. Когда-то здесь гостила арабская делегация, с тех пор это название прилепилось к нему. И я жил здесь трижды, в том числе в период защиты своей докторской диссертации. Сколько часов здесь было проведено Евгением Владиславовичем с его учениками, сколько душ открыто и мыслей высказано!.. И со мной – тоже. Сейчас вся эта память – под прелью парковых листьев…

Е. В. не любил возвращаться туда, где он прежде работал и где оставил часть себя. Так было с областной больницей, где он начинал, с клиникой Молчанова – в Принцевском корпусе. Может быть, несколько проще он чувствовал себя на кафедре ВПТ. Там его встречали тепло, там было оставлено им 10 лет жизни и труда.

В Москве на его кафедре, как мне казалась, все было иначе. Наверное, оттого что не было собственной клиники. Жизнь терапевтических отделений госпиталя, использовавшихся в учебном процессе, была автономной. Кафедра – только как учебный отсек – была скученной и, в то же время разобщенной. В классах шли занятия, в кабинетах стучали машинки. Я не любил бывать там, хотя люди там были предупредительные. Е. В. даже обижался, что, приезжая в Москву, я не захожу к нему «в кафедру» (так он любил говорить). Сильных терапевтов на кафедре было немного (Парфенов, позже – А. В. Калинин! В. Г. Алексеев, Л. М. Печатников, А. И. Синопальников). Преподавали и специалисты госпиталя – А. И. Хазанов и Е. Е. Гогин, это были мастера. Был один, несомненно, теплый и любимый всеми человек на кафедре – Ваилка (так ее звали), болгарка, красивая и заботливая женщина. Она, старший лаборант, заботилась о Е. В. и его гостях с нескрываемым удовольствием!

В 1987 г., несмотря на, казалось бы, сложившееся положение, все еще сохранялось намерение Е.В. взять меня к себе на кафедру, намерение давнее, но неосуществленное.

В октябре 1987 г., перед моей поездкой в Афганистан, мы встретились с ним в Москве, на квартире нашей мамы. День был пасмурный. Он приехал на метро, в гражданской одежде. Посидели за ужином, поговорили о накопившемся, о моей поездке. Говорили о любви. Неожиданно– в свойственной ему манере, он проникновенно прочел стихи Б. Пастернака «Зимняя ночь»:

Мело, мело по всей земле

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Как летом роем мошкара

Летит на пламя,

Слетались хлопья со двора

К оконной раме,

Метель лепила на стекле

Кружки и стрелы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На озаренный потолок

Ложились тени,

Скрещенья рук, скрещенья ног,

Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка

Со стуком на пол,

И воск слезами с ночника

На платье капал.

И все терялось в снежной мгле,

Седой и белой.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На свечку дуло из угла,

И жар соблазна

Вздымал, как ангел, два крыла

Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,

И то и дело

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Е. В. исполнилось тогда 68 лет. Нам предстояла разлука. Вторая половина октября 1987 г. – собираюсь в командировку в Афганистан. В Ташкент самолет прилетает под утро. В аэропорту старшина милиции не рекомендует добираться до пункта обора в Тузеле на такси: в городе – криминальная обстановка. Под личиной светского парадного гостеприимного Ташкента скрыта ненавидящая русских азиатчина. Пришлась дремать на лавке в зале аэропорта.

25.10. я писал в своем дневнике: «Пересыльный пункт. «Тихий перекресток». Начало системы». Много позже – через 9 лет я издал «Кабульский дневник военного врача» (Саратов, 1996). Его основу составили почти ежедневные письма из Кабульского госпиталя, адресованные Е. В. Гембицкому. Мы с ним так договорились и так легче было прожить это время, Приведу некоторые странички из этого дневника.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: