Сергей Ермолинский - О времени, о Булгакове и о себе

- Название:О времени, о Булгакове и о себе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аграф

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-7784-0196-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ермолинский - О времени, о Булгакове и о себе краткое содержание

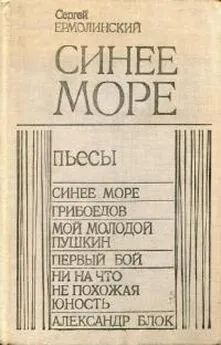

С. А. Ермолинский (1900–1984) — известный сценарист, театральный драматург и писатель. По его сценариям сняты фильмы, по праву вошедшие в историю кинематографа: «Земля жаждет», «Каторга», «Поднятая целина», «Дорога», «Неуловимые мстители» и мн. др. Он является автором ряда пьес, постановка которых была отмечена как событие в театральной жизни: «Грибоедов», «Завещание» и «Ни на что не похожая юность».

Но сам он главным делом своей жизни считал прозу, которой посвятил последние годы, и прежде всего повесть-воспоминание «Михаил Булгаков». Они были близкими друзьями, несмотря на разницу в возрасте, и эту дружбу Сергей Александрович пронес через всю жизнь, служил ей преданно и верно, ни разу не отступившись даже в самых страшных обстоятельствах.

В книгу вошли отрывки из автобиографической повести «Юность», «Записки о Михаиле Булгакове», в том числе и не публиковавшаяся при жизни автора вторая, незавершенная часть — «Тюрьма и ссылка. После смерти», воспоминания друзей. В приложении даны письма к Ермолинскому М. А. и Е. С. Булгаковых, протоколы допросов.

О времени, о Булгакове и о себе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Горький юмор этих строк лучше всего выражает причину написания «Театрального романа». В веселой повести с похоронным названием «Записки покойника» он выплеснул все свои обиды — и за примолкший телефон в год беды, и за муки с «Мольером», и за многое другое. Выплеснул — и теперь мог прийти в театр без подспудных червоточин в сердце, как прежде — искренний. Только к немногим актерам оставался у него холодок. М. М. Яншин в период, когда он ставил мою пьесу «Грибоедов» (а это было в 1950 году), признавался мне со слезами, что для него неизлечима боль разрыва с Булгаковым. Я объяснял ему, что его, Яншина — Лариосика, Булгаков любил больше всех турбинцев и поэтому никому другому, как именно ему, не мог простить «измены».

«Театральный роман» впервые был опубликован в «Новом мире» (в 1965 году, кн. 8). Многие старые мхатовцы яростно возражали против его публикации (даже мне звонили, чтобы я уговорил Елену Сергеевну не печатать эту дискредитирующую МХАТ вещь). А. Т. Твардовский придумал хитрый ход и снабдил роман теплым послесловием одного из старейшин театра — В. О. Топоркова, чем окончательно раздробил «оппозицию». Впрочем, я понимаю патриотов МХАТа, которые в своих выступлениях, касаясь «Театрального романа», всегда сглаживают его опасную портретность и говорят о нем как о талантливой шутке обожаемого драматурга, не более того…

Итак, он продолжал писать пьесы, не теряя надежды увидеть их на сцене.

Еще в годы работы над «Мольером» и уже упомянутой биографией великого комедиографа им была написана вольная композиция на темы мольеровских комедий и закончена фантастическая пьеса «Адам и Ева». Переговоры о ее постановке начались сразу после написания. Режиссеры (московские и ленинградские) восхищались, звонили, приходили, приезжали, а потом вдруг исчезали, как будто их не было. Сперва Булгаков недоумевал, но в дальнейшем такое поведение театров приучило его не доверять никаким восторгам и никаким обещаниям.

По предложению Художественного театра он начал работу над инсценировкой «Мертвых душ». Недавно принятый на «службу» в МХАТ, он не мог отказаться от этого предложения, хотя считал, что его «назначили в несуществующую пьесу». Он приступил к инсценировке, не веря в ее успех, и писал П. С. Попову: «Инсценировать „Мертвые души“ нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает это произведение». И восклицал: «Мертвые души!.. Через десять дней мне исполнится сорок один год. Это чудовищно! К концу моей писательской работы я вынужден сочинять инсценировки. Смотрю на полки и ужасаюсь: кого, кого еще мне придется инсценировать завтра? Тургенева, Лескова, Брокгауза-Эфрона?..»

В насмешливой форме он выражал самые мрачные прогнозы относительно себя, и совершенно напрасно. Он был еще полон сил, впереди его ожидала большая литературная работа, и он это знал! Поэтому и «заказную» инсценировку начал легко — фантазировал, выдумывал. Действие должно было начинаться в Риме (ведь Гоголь-то видел Россию из «прекрасного далека»). Именно оттуда, как из дымки, возникал трактир, в котором секретарь опекунского совета, эдаким Мефистофелем подсказывает Чичикову мысль скупать крепостных покойников. Мираж мнимого богатства маниакально владеет героем! Чичиков объезжает помещиков, но не в том порядке сцен, как у Гоголя. Он трясется в коляске, ездит, и неведомо куда привезет его кривое колесо Селифана — в яму, в бездну? В одной из последних картин, где происходит допрос Селифана, Петрушки, Коробочки и Ноздрева, рассказывают про капитана Копейкина. И вдруг появляется живой капитан Копейкин. Все это еще вчерне, но, право же, тут затевалась какая-то занятная чертовщина. То, что удалось записать, лишь наметка будущей пьесы. И по мысли Булгакова, спектакль должен был сопровождать Великий чтец и его Поклонник.

План этот не пришелся по вкусу театру. Театр был настроен академически. Он не мог ставить «Мертвые души» по Булгакову. И, наверно, был прав. В сотрудничестве с театром Булгаков сделал инсценировку, точно приближенную к Г оголю, — картины-иллюстрации к его поэме. На этой основе получился крепкий спектакль, сыгранный такими актерами, как И. М. Москвин, Л. М. Леонидов, М. М. Кедров, А. И. Зуева, В. О. Топорков, В. Я. Станицын. Спектакль жив до сих пор, хотя играют в нем актеры уже совсем другого поколения.

Преодолев пристрастие к первоначальному замыслу, Булгаков работал с режиссером В. Г. Сахновским. Обиды не было, хотя жаль было расставаться с мыслью о Риме — о том, чтобы вести рассказ из «прекрасного далека». Тем не менее он с увлечением изучал гоголевский текст, пробуя его, что называется, «на зубок». Как работает настоящий краснодеревщик, коль скоро ему предложили реставрировать подлинную вещь. А вещь была подлинная — Гоголь.

И все же в нетерпеливом стремлении заниматься своей — личной, авторской — темой даже общепризнанный успех инсценировки (пусть любимого Гоголя) не мог его удовлетворить. Но говорил он все же не без гордости:

— Мастером быть трудно, но им надо быть обязательно, если ты мнишь себя профессиональным литератором. Нужно все уметь! И любить материал. И отказаться в иных случаях от субъективного к нему отношения, чтобы постигнуть и передать зрителю совершенные образы произведения, которое по праву называется классикой. Молодец, если сумел.

Почему он покинул МХАТ и принял предложение Большого театра, перейдя туда в литчасть? Он отнюдь не порывал с МХАТом, но считал, что там — он прежде всего автор, а служащий автор, по его мнению, всегда хоть немного на веревочке.

В Большом театре он — «служил», то есть редактировал старые и новые либретто для пьес. Так, например, при возобновлении «Ивана Сусанина» новый текст, написанный С. Городецким [67], потребовал внимательной правки. Это и делал Булгаков. Время от времени он принимался за работу над либретто для новой оперы, чаще всего по предложению композиторов (так было написано неосуществленное либретто «Минин и Пожарский» для Б. Асафьева). Заказы этого рода делались по дополнительным договорам, что вполне его устраивало, он нуждался в приработке.

Булгаков любил оперу, поэтому пребывание в Большом театре не было ему в тягость. Напротив, ему нравилось, что он стал причастен к этому академическому колоссу, в золотых ярусах которого отсвечивается, как нигде, и наше, и былое искусство театра.

«…Глубокими морщинами волнуя,

Меж ним и нами занавес лежит…»

Облачившись в черный костюм и прицепив бантик, на правах «своего» человека он с удовольствием отправлялся послушать, например, «Аиду» в давней, чуть ли не дореволюционной постановке. Сидел один в директорской ложе. Ему нравился этот уже древний спектакль, с уже скучающими оркестрантами и уже давно не волнующимся третьестепенным составом актеров. Он находил своеобразную поэзию именно в этой застывшей обветшалости…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: