Сергей Ермолинский - О времени, о Булгакове и о себе

- Название:О времени, о Булгакове и о себе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аграф

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-7784-0196-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ермолинский - О времени, о Булгакове и о себе краткое содержание

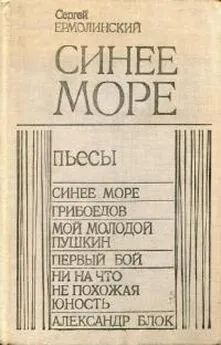

С. А. Ермолинский (1900–1984) — известный сценарист, театральный драматург и писатель. По его сценариям сняты фильмы, по праву вошедшие в историю кинематографа: «Земля жаждет», «Каторга», «Поднятая целина», «Дорога», «Неуловимые мстители» и мн. др. Он является автором ряда пьес, постановка которых была отмечена как событие в театральной жизни: «Грибоедов», «Завещание» и «Ни на что не похожая юность».

Но сам он главным делом своей жизни считал прозу, которой посвятил последние годы, и прежде всего повесть-воспоминание «Михаил Булгаков». Они были близкими друзьями, несмотря на разницу в возрасте, и эту дружбу Сергей Александрович пронес через всю жизнь, служил ей преданно и верно, ни разу не отступившись даже в самых страшных обстоятельствах.

В книгу вошли отрывки из автобиографической повести «Юность», «Записки о Михаиле Булгакове», в том числе и не публиковавшаяся при жизни автора вторая, незавершенная часть — «Тюрьма и ссылка. После смерти», воспоминания друзей. В приложении даны письма к Ермолинскому М. А. и Е. С. Булгаковых, протоколы допросов.

О времени, о Булгакове и о себе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не будем притворяться людьми, потерявшими память. Если это пристало, то в равной мере закоренелым политиканам, как и перепуганным редакторам. В тридцатые годы уже никто из нас не мог не чувствовать, что все ближайшее будущее нашей страны — ее жизнь и жизнь каждого из нас — зависела, и с каждым днем все ощутимее, от воли одного человека. Все, что происходило, было неотрывно связано с его именем. Он был почти обожествлен, и страшно было его обаяние. Это не могло не отразиться в литературе и в искусстве — в журнальной прозе, в новых книгах, в живописи, в кино, на подмостках сцены. В репертуарных планах почти всех театров стали появляться патетические пьесы о событиях, касающихся исторической роли Сталина, или о нем самом. Обойти эту тему было уже нельзя. Тем более Художественному театру, который почитался эталоном для всей нашей театральной жизни. Дело, таким образом, неотвратимо приобретало острый политический характер. МХАТ в те годы не хватал любую пьесу, лишь бы угодить, но к требованиям прессы не мог не прислушиваться. Пресса выражала волю начальства. Руководителям театра было нелегко. Грубая агитка их не устраивала, как-никак на занавесе по-прежнему простирала свои условные крылья вольная чайка. Да и сам «хозяин» заглядывал в этот театр чаще, чем в какой-либо другой. Сталин терпеть не мог «выкрутасов» Мейерхольда или «буржуазной изысканности» Таирова, как и вообще всяческого «футуризма», но пока, до поры до времени, терпел. А вот заходя в МХАТ, ждал «художественного». Что делать? Как быть? И тут сообразили, что именно он, Булгаков, никто другой, может выручить, потому что не сделает казенной и фальшивой пьесы.

Втайне он уже давно думал о человеке, определявшем ход истории, судьбу нашей страны, о феномене этого человека, демонической силе его власти. У Булгакова была даже заведена тетрадь с надписью «Заметки к биографии Сталина». Мысль эту он отбросил, понимая, что стиснут рамками официального гром-победы триумфального портрета и сможет располагать лишь теми трижды отобранными материалами, от которых за версту тянет фальсификацией и фальшью. Возможно, он обмолвился с кем-то в театре о волновавшей его теме, это и подтолкнуло обратиться к нему. Но все равно — предложение МХАТа застало его врасплох.

Сидели у него дома и разговаривали до рассвета. Говорили о том, что постановка такой пьесы (а он ее сделает изящно, без тени угодничества!) будет означать полный переворот в его делах. И тут, как бы само собой разумеющееся, мхатовцы затронули самые чувствительные струны: разве он не должен позаботиться о воскрешении своих погубленных произведений?

На следующее утро Булгаков пришел ко мне усталый и разбитый. Он был растревожен до крайности, не знал, что делать.

Уговоры продолжались. С ним разговаривали люди, которым не безразлична была его судьба, милые люди. Ах, милые, милые! Без сомнения, они самоотверженно бились за процветание своего театра, мучительно выстраивая его репертуар, а это — тоже вне всякого сомнения — означало и его успех! Их общий успех! Даже больше — их жизнь! И он наконец решился.

До сих пор некоторые участники этих уговоров продолжают утверждать, что Булгаков никогда и никому из них не заявлял, что принял предложение театра, чтобы, по их выражению, «наладить мосты», то есть из конъюнктурных соображений. Разумеется, такого рода доводов никакой автор не мог бы высказать официальным лицам, какими бы доверительными друзьями они ни были. Но ссылаются при этом на свидетельства Елены Сергеевны, которая записала в дневнике, что Булгаков работал над пьесой с увлечением. Конечно, Лена хотела, чтобы эта пьеса получилась, потому что она хотела, чтобы литературная судьба Булгакова изменилась к лучшему. Она была союзником уговаривавших его, и это можно понять. Кроме того, она старалась высветить события с наиболее благоприятной стороны, и это тоже можно понять. Она писала искренне и даже себя убеждала в своей правоте. А то, что было не так, стало очевидным с самого начала.

Началось с явного компромисса. Неизбежно все жгучие, тревожные мысли о Сталине были отброшены. Раз уж взялся, надо находить простейшие решения. И он избрал примитивный романтический рассказ о дерзком юноше, который изгоняется из тифлисской семинарии, становится революционером, возглавляет знаменитую стачку в Батуме (в 1902 году). Стачка разгромлена, и его ссылают в Туруханский край.

Мне трудно подробнее говорить об этой пьесе. Я не люблю ее, хотя бы потому, что она слишком тяжело отозвалась на всей его дальнейшей жизни. Пьеса получила название «Батум» (первоначально — «Пастырь»). Он написал ее быстро. Только так он мог ее написать, иначе бы не смог. Только быстро. Весной состоялась официальная договоренность с театром, а уже в начале июня у него были готовы первые сцены! В конце июня пьеса была закончена.

Без обычных проволочек с ней познакомились в дирекции МХАТа, а затем (вовсе с невероятной быстротой) в Комитете по делам искусств. Пьесу приняли, одобрили. Но рассказывал мне об этом Михаил Афанасьевич мало, кратко и неохотно.

МХАТ сразу приступил к работе. Немирович-Данченко телеграфировал из-за границы, чтобы ему немедленно выслали пьесу и что он вернется в Москву с готовым планом постановки. В начале августа была снаряжена экспедиция постановочного штаба на Кавказ — в Кутаиси, в Батум. Этаких темпов с пьесами Булгакова никогда не видывали. Лена писала матери в Ригу: «У меня чудесное состояние, и душевное и физическое… Жизнь у нас заполненная, интересная, чудесная… Дрожь нетерпения, ехать хочу безумно, все готово к отъезду». Но незадолго до отъезда у нее в дневнике появляется неожиданная запись: «Утром, проснувшись, Миша сказал, что, пораздумав во время бессонной ночи, пришел к выводу — ехать сейчас в Батум не надо». Это были его последние мучительные сомнения.

Отъезд состоялся, и они уезжали триумфально. Вокруг автора, возглавлявшего экспедицию, весело суетились. Хлопнула пробка шампанского. Поезд тронулся. Кричали «ура», махали руками провожающим. Все были празднично возбуждены… Увы, этого на миг нахлынувшего радостного чувства, что он вновь включен в общее дело, хватило ровно до первой остановки после Москвы. Об этом неоднократно рассказывали разные авторы, и мне остается лишь повторить, как в Серпухове в вагон доставили телеграмму с кратким извещением, что пьеса… запрещена. Потрясенные мхатовцы, доехав до Тулы, вернулись в Москву.

В Москве они не получили никакого официального разъяснения. Шептались, недоумевали, но ясно было одно, что дело решилось «на самом верху», стало быть, ни о каких запросах не могло быть и речи.

Его первое появление у меня после случившегося трудно забыть. Он лег на диван, некоторое время лежал, глядя в потолок, потом сказал:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: