Сергей Ермолинский - О времени, о Булгакове и о себе

- Название:О времени, о Булгакове и о себе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аграф

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-7784-0196-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ермолинский - О времени, о Булгакове и о себе краткое содержание

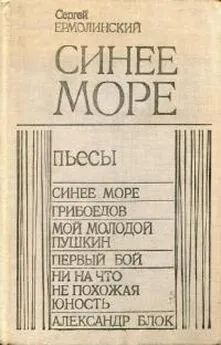

С. А. Ермолинский (1900–1984) — известный сценарист, театральный драматург и писатель. По его сценариям сняты фильмы, по праву вошедшие в историю кинематографа: «Земля жаждет», «Каторга», «Поднятая целина», «Дорога», «Неуловимые мстители» и мн. др. Он является автором ряда пьес, постановка которых была отмечена как событие в театральной жизни: «Грибоедов», «Завещание» и «Ни на что не похожая юность».

Но сам он главным делом своей жизни считал прозу, которой посвятил последние годы, и прежде всего повесть-воспоминание «Михаил Булгаков». Они были близкими друзьями, несмотря на разницу в возрасте, и эту дружбу Сергей Александрович пронес через всю жизнь, служил ей преданно и верно, ни разу не отступившись даже в самых страшных обстоятельствах.

В книгу вошли отрывки из автобиографической повести «Юность», «Записки о Михаиле Булгакове», в том числе и не публиковавшаяся при жизни автора вторая, незавершенная часть — «Тюрьма и ссылка. После смерти», воспоминания друзей. В приложении даны письма к Ермолинскому М. А. и Е. С. Булгаковых, протоколы допросов.

О времени, о Булгакове и о себе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вряд ли она могла свидетельствовать о жизни Булгакова на Садовой, скорее всего, даже не видела «максудовской» комнаты. До переезда к застройщику на Большую Пироговскую жила с Булгаковым во флигеле в Обуховском переулке. И уж никак не участвовала в его скитаниях в годы гражданской войны, была в эмиграции — в Константинополе, в Париже, в Берлине. Тем не менее в журнальной публикации «Белая гвардия» посвящена ей! И когда этот роман переиздавали в однотомнике избранной прозы («Художественная литература», 1966 г.), Лена не колеблясь сохранила посвящение. «Я оставляю его, потому что оно сделано рукой Миши», — говорила она, хотя прекрасно понимала, что роман написан о том времени, которое неразрывно связано с первой его женой, с Татьяной Николаевной Лаппа. Они разошлись после двенадцатилетней совместной жизни, и самое мучительное было то, что произошло это, когда все самое трудное, казалось, было уже позади, дела его пошли в гору.

Совершался первый волшебный взлет Булгакова! Его имя становилось популярным. И уже возникали шумные «Дни Турбиных». Молодой автор был в легком угаре от успеха. Москва времен нэпа распахнула перед ним все свои мнимые соблазны. Даже рулетку в казино на Триумфальной, где вертелось коварное колесо счастья! И все это доступно — после стольких лет тягостных будней!.. Но не это главное. Другое, гораздо более важное, околдовало его — то, что Герцен назвал «кружением сердца», когда отступает разум, умолкает совесть и не хочется оглядываться назад. В таких случаях не очень я верю в «объяснения», и все-таки можно было найти бережные, прямодушные слова, обращаясь к близкому человеку, с которым было так много пережито. Не можно было — надо было! И еще это «посвящение»! Подведена черта. Конец. На Большой Садовой номер журнала с посвящением выброшен в коридор…

Мой бедный Миша! Он как-то лишь мельком обмолвился об этом, уклоняясь от дальнейших расспросов о Татьяне Николаевне. Но я убежден, она продолжала жить в нем потаенно — где-то в глубине, на дне его совести — и как ушедшая первая любовь, очищенная в воспоминаниях, и как укор, который в предсмертные дни не мог не обостриться. Поэтому он и попросил Лелю найти ее (Тасю, как назвал он ее, как называл раньше). Он ждал ее, мучаясь и стыдясь, плохо скрывая это от нас.

Не знаю, пришла бы она, если бы была в эти дни в Москве? Она исчезла из его жизни незаметно и никогда, ни единым словом не напоминала о себе. Он так и не узнал, где она и что с ней.

Ее обида была горше обыкновенной женской обиды, а гордость — выше всякого тщеславия. Впоследствии, когда возник шум вокруг его имени, он словно не коснулся ее. И о ней, о Т. Н. Лаппа, ровным счетом ничего не было известно. Лишь в начале 80-х годов я узнал, что она живет в Туапсе, у нее другая фамилия — Киссельгоф, она овдовела, живет одна, получает крохотную пенсию, ей 90 лет. Я написал ей письмо. В этом письме я рассказал о ее совместной жизни с Булгаковым так, как я ее «вычислил» — все двенадцать лет. Упомянул, что Миша мало и неохотно рассказывал о ней. Не забыв и о злосчастном посвящении «Белой гвардии» и, конечно же, написал о Леле, которую умирающий Миша просил во что бы то ни стало найти ее. Словом, я приложил к письму все, что было написано о ней в «Записках о Булгакове», включенных в готовящийся к печати мой однотомник. Я просил Татьяну Николаевну не стесняясь вычеркивать, что ей не нравится или покажется бестактным.

Она тотчас ответила мне. Письмо датировано 25-м июня 1981 года. Оно написано твердым, аккуратным почерком на листке бумаги в школьную клеточку.

«Уважаемый Сергей Александрович, — писала она, — спасибо за столь теплое письмо. Конечно, факты, изложенные Вами в письме, все верны. О том, что Миша хотел меня видеть, я знаю. Почему он обо мне мало рассказывал? Ясно почему. Вы поразительно и без моих объяснений догадались. Я у него была первая сильная и настоящая любовь (на склоне лет уже можно обо всем сказать). Нас с ним связывала удивительная юность. Но почему Вы столько лет не заинтересовались моей скромной личностью и только сейчас написали мне такое письмо? Может быть, если бы я такое послание получила раньше, я бы могла Вам многое рассказать. Теперь поздно. Посылаю Вам свое фото (такой я была в первые годы совместной жизни с Мих. Аф.). Еще раз спасибо за письмо.

С уважением — Т. Киссельгоф. Р. S. Ничего бестактного Вы не написали, так что напрасно беспокоитесь».Затем я получил от нее еще два коротеньких письма. К одному из них была приложена фотография, на которой была изображена не молоденькая провинциальная девушка, а строгая, спокойная, красивая старуха. Повидать мне ее так и не удалось. Она умерла летом 1982 года. Я узнал об этом от ее племянницы, проживающей в Харькове. В бумагах, оставшихся после Татьяны Николаевны, были и мои письма, а в них и мой адрес.

Многие пытливые булгаколюбы (а их с каждым днем становится все больше, и тут уж не отличить искреннего увлечения от погони за сенсацией) оказались гораздо расторопнее меня. Они застали ее в живых, проникли к ней и выуживали у нее рассказы, записывали их в блокноты и даже на магнитофон. С некоторыми из этих записей я знаком. Скажу по совести, они меня мало заинтересовали. А многие противоречивые и болтливые подробности даже раздражали, затемняя суть. Разумеется, будущие исследователи-соковыжималки найдут там «свеженький» материал. Но не права ли Татьяна Николаевна, когда писала мне в одном из писем, что она могла бы немало рассказать, но стоит ли это делать, не поздно ли ворошить прошлое — получится не то.

Для меня, наверно, не то, потому что я думал о ней и возникал образ намного прекраснее существовавшего в жизни. Но разве это важно? Мне другое было нужно! Я подыскал слова, чтобы выразить то, что Булгаков, без сомнения, хотел и должен был сказать ей в свои последние дни…

Оглядишься вокруг — и сразу видишь: нет, она была совсем «не писательская вдова».

Не раз замечал, надо мной посмеивались. Говорили, что и образ Лены я тоже выдумал, как и образ Таси Лаппа, сотворил легенду об Елене Сергеевне Булгаковой, с меня «началось»…

Но тут была уже не легенда, не возвышенная догадка.

И без меня всем стало хорошо известно, что Лена прожила рядом с Булгаковым нелегкие тридцатые годы, самые подвижнические, драматичные и поистине самые вдохновенные годы его писательского труда. Она была рядом с ним — самозабвенно. Поэтому имя ее (и без моих рассказов) окружено таким уважением, всеобщим и общепризнанным. Но я понимаю боль моего умирающего друга, когда он вспоминал о Тасе Лаппа.

Передо мной его фотография. На ней написано: «Вспоминай, вспоминай меня, дорогой Сережа» [79]. Фотография подарена 29 октября 1935 года. Он был еще здоров, озабочен делами театральными, много работал, и его не покидали мысли о Воланде, Иешуа, о Мастере и Маргарите. Я не обратил тогда внимания на эту, в общем-то, непонятную для того времени надпись, схожую с заклинанием: «Вспоминай, вспоминай». Понял позже — сидя у его постели. И думал: «Непоправимо, что о многом мне так и не пришлось договорить с ним. Может быть, о самом главном! Архивы, письма, дневниковые записи не помогут мне. Все они, как бы красноречивы и вроде бы доказательны ни были, — лишь верхний слой, иногда не только не помогающий, но даже мешающий добраться „до самой сути“»…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: