Сергей Ермолинский - О времени, о Булгакове и о себе

- Название:О времени, о Булгакове и о себе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аграф

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-7784-0196-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ермолинский - О времени, о Булгакове и о себе краткое содержание

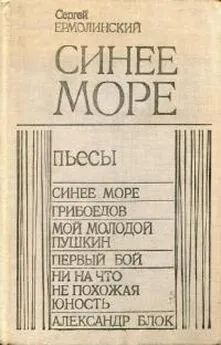

С. А. Ермолинский (1900–1984) — известный сценарист, театральный драматург и писатель. По его сценариям сняты фильмы, по праву вошедшие в историю кинематографа: «Земля жаждет», «Каторга», «Поднятая целина», «Дорога», «Неуловимые мстители» и мн. др. Он является автором ряда пьес, постановка которых была отмечена как событие в театральной жизни: «Грибоедов», «Завещание» и «Ни на что не похожая юность».

Но сам он главным делом своей жизни считал прозу, которой посвятил последние годы, и прежде всего повесть-воспоминание «Михаил Булгаков». Они были близкими друзьями, несмотря на разницу в возрасте, и эту дружбу Сергей Александрович пронес через всю жизнь, служил ей преданно и верно, ни разу не отступившись даже в самых страшных обстоятельствах.

В книгу вошли отрывки из автобиографической повести «Юность», «Записки о Михаиле Булгакове», в том числе и не публиковавшаяся при жизни автора вторая, незавершенная часть — «Тюрьма и ссылка. После смерти», воспоминания друзей. В приложении даны письма к Ермолинскому М. А. и Е. С. Булгаковых, протоколы допросов.

О времени, о Булгакове и о себе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Мейерхольд вбил осиновый кол в тетей Маней и дядей Ваней Художественного театра, с этим покончено, — как состоявшуюся смерть констатировал Николай Григорьевич.

Я был в ужасе, я любил Станиславского, Чехова, я был заочно влюблен в Художественный театр, но не показал вида и только саркастически пожал плечами:

— Слегка спутали, Смирнов, это Маяковский сказал, а не Мейерхольд.

И чтобы окончательно перещеголять Николая Григорьевича, даже прочитал публичный доклад о Маяковском под названием «Тринадцатый апостол» (печатная афишка эта у меня случайно сохранилась), в котором, провозглашая сногсшибательные лозунги, не пощадил многих любимцев своей юности — и Блока, и Тютчева, и Лермонтова. Каюсь, было у меня чувство, как у богохульника, плевавшего на иконы, в которые он верил. Вспомнить об этом, может, и стыдно, но скорее — смешно, настолько это было несерьезно и по-мальчишески. Думаю, что и Николай Григорьевич, человек значительно старше меня, тоже «играл в игру».

Словом, мы взрывали обывательскую Калугу. Взрыва не получилось, потому что аудитория наша была невелика. Но все же кое-какие страсти разгорелись.

Учительница Мария Петровна Переверзева, жаждавшая деятельности и бурно переживавшая вторую молодость, стала центром тогдашней культурной жизни в Калуге. Меня она побаивалась примерно так, как я — Николая Григорьевича. Устраивая концерты и лекции, литературные вечера я диспуты, она неизменно говорила о молодом революционном искусстве с жестом в мою сторону. «Я мыслю… — она тогда говорила „я мыслю“, а не „я думаю“. — Сублимируя творческую энергию масс… Естественное влечение к новым формам не обозначает все же буржуазного нигилизма…» — говорила она, стараясь примирить крайности наших доморощенных новаторов и архаистов. Она была калужским Луначарским, беззаветно отдаваясь подхватившей ее волне успеха, шума, острословия. Молодежь ринулась к нам. И тогда возникла мысль о создании вольной театральной школы, вполне экзотического заведения для нашего города.

Конкурс при приеме был огромный.

Председательствовала на экзаменационной комиссии Мария Петровна, справа сидел Фома, слева — Смирнов, а я фигурировал не только в качестве одного из экзаменаторов, но являлся еще и «ученым» секретарем.

Калужские девицы и юноши, задыхаясь от волнения, читали апухтинского сумасшедшего, «Сакья-Муни», «Тяжелое детство мне пало на долю» и басни Крылова. Но вот перед нашим столом появился юнец, мой сверстник, живой, быстрый. Нараспев, подвывая, он прочитал Маяковского — «только тот коммунист истый, кто мосты к отступлению сжег» — и мы все обомлели. Он тотчас же из экзаменующихся стал экзаменатором и сел рядом со мной. Это был Коля В., сын врача городской больницы, впоследствии литературовед. Тогда он мнил себя поэтом и держался с тем отчаянным высокомерием, которое, казалось, завоюет мир. Он вырабатывал в себе повадки Пушкина, и у него был даже брат — Лев!

Театральная школа находилась в просторных мансардах над аптекой на Стрелке. Я читал там не более не менее, как курс «История литературных стилей». Не разумею, что я читал! Но даже Коля В. поражался. Калужские девицы наслушались, полагаю, вдоволь всего.

В это удивительное время мы чувствовали себя абсолютно безнаказанно — ни дома, ни в школе авторитетов не стало. Мы словно вырвались на воздух из всех домашних и гимназических ограничений, навязанных вкусов, казенных суждений. Контроля не было. Мы жили без контроля. Нам самим предоставили самостоятельно выбирать, что мы любим, что отвергаем и как нам жить. Так учат плавать щенков: бросают в воду — плыви! Мы были еще мальчишками, но мы уже были взрослыми: нам очень рано пришлось отвечать самим за себя…

Калуга, как и многие другие города, жила полуголодной жизнью. А утрами в моем подотделе Искусств толпились приезжие из уездов. Это были организаторы всяческих театральных кружков — из Юхнова, из Боровска, из Медыни, — и я раздавал театральную косметику, грим, гуммоз, парики. Кружков народилось без числа. И мои инструкторы, братья Малюги из уездного городского училища, разъезжали по калужским глухоманям, насаждая там революционные театры, а заодно обменивали родительское барахло на картошку и сало. Мария Петровна читала инструктивные доклады о массовых действах на площадях, о театрализованных празднествах, о передвижных детских театрах.

Вечерами мы собирались в нашей школе, и она устраивала свои интимные музыкально-литературные вечера — под музыку Ребикова читала, сверкая ослепительными зубами, миниатюры Петера Альтенберга, декадентствующего венца 10-х годов («Они сидели на гнутых стульях…»). Ей тихонечко аккомпанировал чахоточный пианист, приехавший к нам из голодающего Петрограда, Александр Александрович Михайлов. В заключение вечеру он играл Шопена и Шумана. Он сидел за роялем строгий, чопорный, почти не двигаясь. Свет был приглушен.

— Это наша студия чувств, — говорила Мария Петровна, закрывая глаза от наслаждения.

В уездах еще вспыхивали пожары, еще горели помещичьи усадьбы. У городских колодцев собирались с ведрами чиновники в фуражках с выдранными кокардами, обсуждая слухи и тревожно покачивая головами. Когда я проезжал мимо на своей бричке, запряженной рыжей кобылой, они замолкали, провожая меня взглядами: я был из Совдепа — бывший гимназист.

Из массовых действ Марии Петровны ничего не получалось, обыватели шагали уныло, но в октябрьские, майские дни, в день Парижской коммуны мне полагалось устраивать концерт-митинг в городском театре. Исполнителями были актеры театра и любители. В один из таких праздников я сам грозно читал из Артура Арну «Мертвецам коммуны», а актриса Одоевская — мои стихи (стихов я не писал, эти были написаны из-за отсутствия революционного репертуара).

Все губкомовское и губисполкомовское начальство присутствовало на этих концертах. В поощрение моей деятельности (и дабы немного приодеть меня, окончательно износившегося) мне были выданы ордера, по которым я приобрел те самые кожаные штаны, зеленый френч и сапоги с короткими голенищами, в которых я и появился в Москве. В Университет и в Восточный институт поступил по путевке Губнаробраза. И больше никогда не стоял я на правительственных трибунах в праздники, не было у меня «ответственных пайков», персональной (да и никакой) брички, секретарей и подчиненных. Неактуальное высшее образование (филолог), отсутствие честолюбия (не возглавлял, не руководил) и, наконец, вольная профессия незнаменитого литератора избавили меня от этих бед.

Можно было бы сочинить целую повесть об этом. Но зачем стеснять себя заведомыми рамками? Я профессиональный сочинитель сюжетов, у меня оскомина от сочинительства, да и что такое, в конце концов, повесть, что такое роман? Может быть, это как раз то, что я пишу, не ограничивая себя «сюжетом»? И я пишу не мемуары, даже не воспоминания о знаменитых людях и знаменательных событиях, а всего лишь рассказ, как складывалась моя жизнь и, главное, размышления, думы о том, что было в пути: о времени, о друзьях, о себе [7].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: