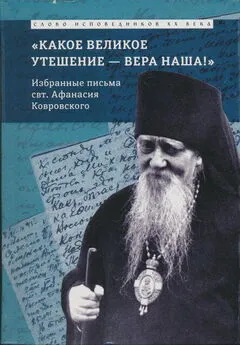

Епископ Афанасий (Сахаров) - «Какое великое утешение — вера наша!..»

- Название:«Какое великое утешение — вера наша!..»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Православного Свято–Тихоновского гуманитарного университета

- Год:1012

- Город:Москва

- ISBN:978–5–7429–0410–6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Епископ Афанасий (Сахаров) - «Какое великое утешение — вера наша!..» краткое содержание

Издание посвящено наследию еп. Афанасия (Сахарова), одного из самых известных и авторитетных святителей–исповедников Русской Церкви. Сборник включает в себя жизнеописание владыки Афанасия, его знаменитую автобиографическую хронику «Этапы и даты моей жизни» и 126 избранных писем из обширного эпистолярного наследия Владыки (при этом исправлены текстологические ошибки предыдущих публикаций писем святителя Афанасия). В подборку, хронологически охватывающую почти 40 лет (с 1923 по 1960 г.), вошли письма наиболее важные как в историческом, так и в духовном отношении. Обладающий необыкновенным даром утешения, любвеобильный и заботливый пастырь, владыка Афанасий и в самых тяжелых условиях заключения и ссылок поднимал дух своих чад, наставлял и исцелял душевные раны. Эти письма представляют собой один из самых впечатляющих документов, свидетельствующих об исповедническом «даже до смерти» пастырском служении русского иерарха в годы гонений.

«Какое великое утешение — вера наша!..» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Благодать Божия подается в Церкви и освящение совершается не священниками и не зависит от их личных достоинств, а только чрез священников.

И через недостойных архиереев или иереев совершаются Таинства. Господь посылает ангела Своего, который за недостойных священнослужителей невидимо совершает службу Божественную и подает благодатное освящение с верою приступающим.

Не дерзаю я сказать: «Не ходите в церковь», — хотя и не осуждаю тех, которые не ходят в храмы.

Когда было обновленчество, когда был григорьевский [396] Имеется в виду самочинно образованный 22 декабря 1925 г. архиепископом Екатеринбургским Григорием (Яцковским) и некоторыми другими архиереями так называемый Временный высший церковный совет.

раскол, я со всею решительностью говорил: «В обновленческие и григорианские храмы ходить нельзя, ибо они отделились от законного чиноначалия церковного». Может быть, некоторые из современных священнослужителей грешнее обновленцев, но они ни ереси не проповедуют, ни раскола не создают. И потому у нас нет законных оснований резко отделяться от них. И я думаю: учение их, когда они учат доброму, надо слушать, благословение их, которое они преподают именем Божиим, надо принимать. А по делам их неправым не надо поступать.

Будите убо мудри яко змия, и цели яко голубие [397] Мф. 10:16.

. Не лишайте себя утешения молиться в храме Божием. Молитва домашняя не может заменить молитву церковную.

Одна благочестивая старица писала мне: «Я хожу в храм, но что не нужно слушать, то не слушаю». Это она писала в середине 30–х годов, разумея незаконное возношение имени митрополита Сергия во всех случаях рядом с именем единственного законного первоиерарха митр[ополита] Петра.

Верю, что Господь не осудит нашу ревность, если она даже и не по разуму.

Молю Бога, чтобы меня и братию мою, единомысленную мне, Он Сам наставил и умудрил так, чтобы нам против единства церковного не погрешить, совестию не покривить и соблазнов не умножить. А об иерархии нашей и о всех у кормила церковного сущих усердно молю Господа, да умудрит их право править слово Истины [398] См.: 2 Тим. 2:15.

.

1955 г.

Епископ Афанасий

№ 93

Архимандриту Сергию (Голубцову)

27 (?) июня 1955 г. Тутаев

Милость Божия буди с Вами, возлюбленный о Господе отец архимандрит Сергий!

Я считаю и Вас в числе особенных чтителей праздника «Всех святых, в земле Русской просиявших». Поэтому к Вам обращаюсь с давно занимавшей меня одной мыслию в связи с этим праздником.

Я, вероятно, говорил когда–либо Вам, что Господь судил мне в 1918 г. участвовать вместе с + Борисом Александровичем Тураевым [399] Тураев Борис Александрович (1868–1920) — известный востоковед, академик, профессор Петроградского университета, хранитель собрания египетских древностей Музея изящных искусств им. Александра III в Москве. Член Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг., инициатор восстановления праздника Всех русских святых.

(инициатором восстановления этого праздника) в составлении службы Всем русским святым. Изданная в том же году служба эта, хотя и обвеянная дыханием Священного Собора, как составлявшаяся спешно (праздник был восстановлен 13 августа, мы спешили, чтобы провести службу хотя бы чрез Богослужебный отдел Собора, который был распущен пред Рождеством Богородицы), была неполна. 1 Борис Александрович уже вскоре после Собора писал мне о замеченных им недостатках. Но он не мог заняться их исправлением, ибо вскоре, в 1920 г., скончался. Я считал, что это дело завещано им мне, как соавтору. И я занялся им, побужденный одобрениями авторитетных лиц и чтимых мною иерархов, почитателей нашего праздника. Этим делом продолжаю заниматься и доселе. Моя последняя редакция весьма отлична от редакции 18–го г., тем более от редакции 46–го г., являющейся искажением первоначальной службы.

Но одну деталь, мне кажется, существенно необходимую для нашей службы, я не могу взять на себя: нет у меня необходимых материалов, нет сил физических, нет и таланта писательского.

В разных богослужебных указаниях на наш праздник неоднократно высказывалось пожелание, чтобы в этот день [на] прошении и молитве было помянуто по именам возможно большее число наших святых. Это я сам, бывало, делал, когда служил. Но перечисление многих (более 300) имен, бывшим для меня живым паломничеством по родным святыням, для большинства богомольцев, я видел, было и утомительно, и, может быть, скучно. Поэтому приходилось всегда в проповедническом слове оживлять сухо перечисленные имена, — повторяя их вторично. И я давно пришел к мысли, что вместо сухого перечисления имен на нашей службе должно быть обязательным чтение «Слова похвального на собор Всех русских святых», в котором были бы воспомянуты по именам все русские святые (за исключением Печерских, из которых должны быть воспомянуты более известные). При этом похвала каждому святому из одной, двух, не более трех фраз должна быть не столько плодом ораторского таланта составителя. Эти похвалы должны быть сложены из характеристик наших святых, выбранных из летописных отзывов о них, из древних житий и других памятников. Похвалы должны быть составлены по возможности из точных выражений памятников. «Слово похвальное» должно быть не сочинено, а составлено.

И вот какая мысль явилась у меня.

Не найдется ли среди студентов нашей Академии талантливый и благоговейный проповедник (а вместе и историк), который бы в качестве кандидатского сочинения взял тему: «Слово похвальное на собор Всех святых, в земле Русской просиявших».

Конечно, самое «Слово» не может быть диссертацией. Диссертацией будет аппарат к нему, ученые примечания, всестороннее агиологическое исследование о житиях, службах и пр. Исследование будет [более] подробное и обстоятельное, чем «Источники русской агиологии» Барсукова [400] Название ошибочно. См.: Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб.: 1882.

, короче, но обстоятельнее Месяцеслова архиеп[ископа] Димитрия [401] См.: Димитрий, архиеп. Месяцеслов святых, всей Русской церковью или местно чтимых. В 12 вып. Тверь: 1878–1898.

.

Одна выборка из летописей и др[угих] памятников может дать материал, пожалуй, не только для кандидатской, но и для магистерский диссертации.

Тема эта может быть и по кафедре гомилетики, и по кафедре русск[ой] церков[ной] истории.

Если бы мою мысль оказалось возможным осуществить, я со своей стороны дал бы еще некоторые советы и указания. А текст слова (без ученого аппарата) следовало бы потом напечатать в журнале Патриархии.

Простите, что беспокою Вас. У меня, кроме Вас, нет знакомых в родной Академии. А осуществление моей мысли, я думаю, будет не бесполезно для нашей Православной Русской Церкви.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: