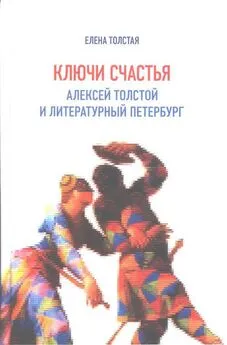

Елена Толстая - Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург

- Название:Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0007-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Толстая - Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург краткое содержание

Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц. Автор вводит в научный обиход целый ряд неизвестных рукописных материалов и записей устных бесед.

Елена Д. Толстая — профессор Иерусалимского университета, автор монографий о Чехове «Поэтика раздражения» (1994, 2002) и Алексее Толстом — «Деготь или мед: Алексей Толстой как неизвестный писатель. 1917–1923» (2006), а также сборника «Мирпослеконца. Работы о русской литературе XX века», включающего цикл ее статей об Андрее Платонове.

Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

[12.IX.1934]. За последние два года Юрий ни разу не работал больше трех дней подряд. Молодежь, Кочуров и Арапов [285], говорили мне, что Ю.А. работает только при мне.

И они заметили то, что я-то знаю. Мое присутствие заставляет его работать, за что он меня так остро ненавидит. Он сознает, что мне очков не вотрешь, что хоть я и молчу, но мне все ясно. Ходячая совесть за отсутствием своей собственной. Я понимаю, что за это можно возненавидеть, когда в самом себе нет импульса, императива к творчеству. Я думаю, что это неврастения, выработавшаяся благодаря отсутствию строгого воспитания с детства. Благодаря этому полное отсутствие выдержки, полная физическая распущенность (Шапорина 2011-1: 169).

Наверное, ее диагноз мужнина нервного заболевания был правилен, только напрасно она переносила его причину в прошлое.

Летом 1932 года начинается последний этап семейной жизни Шапориных — он поселяется в Детском Селе с семьей. Она знает, что ему, чтобы кончить оперу, необходима ее поддержка, и в очередной раз соглашается на безрадостный суррогат семьи:

[25.VIII.1932]. Вот и вернулась я в свой дом. Последнее время мой семейный очаг нагоняет на меня невероятную, мучительную тоску. Безнадежную. Ведь семья у нас вообще один фасад. Я делаю вид, никогда не срываясь, что все очень благополучно, а между тем — что я Юрию? Экономка. А жена в Петербурге. Причем от него требуется только лишь корректное, дружеское отношение — и этого нет. И притом странно: когда он не видится со своей дамой, он становится мил, спокоен и не озлоблен. Близость же Капустиной [одной из них (я не знаю, которая сейчас)] его делает озлобленным, нервным и творчески малопродуктивным.

Я буду терпеть до смерти, если, конечно, Юрий будет работать. Но скучно мне до физической боли и до спазмов в горле (Там же: 118).

Этот период отравлен для Любови Васильевны несогласием не только со стилем жизни мужа, но и с нравственным обликом подрастающего сына, ср.: «Мне пришло в голову, что моя жизнь между Юрием и Васей — это неустанное плетенье крапивы, от которого обожжены и руки и сердце, — и все же в царевичей я их не обращу» (Там же: 163). Она глубоко недовольна собой за то, что длит это двойственное, оскорбительное состояние:

[21.IV.1933]. Меня тошнит от всей этой грязи. Я готова, как Рылеев, говорить его стихами: «Мне тошно здесь, как на чужбине», и я презираю глубоко себя, что я это терплю, этого терпеть нельзя (Шапорина 2011-1: 164).

Затянувшийся финал семейной жизни Шапориных проходит на глазах у Толстых и в тесном, чуть ли не ежедневном сотрудничестве над оперой, в котором Любовь Васильевна играет все большую роль. Она берет на себя и функцию исследователя для композитора, слабо знакомого с эпохой: охотится по букинистическим магазинам за старинными сборниками фольклора и за томиками поэтов-декабристов, тогда еще не собранными и не переизданными, ср.:

[25.VIII.1932]. <���…> Семь лет, как Юрий начал оперу. И у него почти никаких материалов по «Декабристам» не было. Я собрала все, что только можно было найти у букиниста, я сходила к Р. В. Иванову-Разумнику [и Разумник Васильевич дал мне книгу о Рылееве со всеми его «Думами»]… (Там же: 118).

Она расширяет поиски, относится к своей роли поистине творчески, идет за замыслами мужа, находит подлинные перлы, комбинирует, дописывает, понукает: «[2.Х.1934]. Какая лень мысли у Юры. Как прежде он не мог догадаться заглянуть в сочинения Рылеева, так теперь не догадывается, что необходимо поискать арию для декабристов в стихотворениях Одоевского и Кюхельбекера».

Записи Шапориной позволяют заглянуть в технологию процесса работы над либретто: традиционно все стихотворные тексты для драматических произведений Толстого писала Н. В. Крандиевская, но в данном случае перед нами многоступенчатое «производство», в котором занято слишком много людей — верный рецепт провала: «Толстой переделывает, плохо; пишу я, идет к Старчакову [286]— пошло; — идет к Наталье Васильевне. А чего проще: написать арию, а та же Наталья Васильевна позже напишет слова» (Там же: 164).

Часто Любовь Васильевна предпочитает обращаться прямо к Наталии Васильевне. Так происходит сближение двух этих женщин, «злополучной» Шапориной и «счастливицы» Крандиевской, которых объединяет неприятие слишком многого в окружающей их действительности, и в первую очередь распада нравственных основ, который на их глазах происходит у их близких.

На наш взгляд, попытки «талантливого и беспутного», «без царя в голове» Юрия Шапорина сбежать от не склонной его одобрять Любови Васильевны, в сочетании с ее культурным лидерством и ролью ментора и воспитательницы, с которой Шапорин скрепя сердце какое-то время мирился, могли и в Толстом будить сходные импульсы. Разводы, как и свадьбы, заразительны — а в случае Шапориных перед нами развод, растянувшийся на десять лет.

На строгий глаз

Первоначальная очарованность толстовским домом вскоре проходит, и Шапорина записывает свои весьма некомплиментарные оценки новейшего толстовского творчества. Ей, прекрасно представлявшей себе происходящее в стране, самым предосудительным кажется отношение Толстого и его семьи к современному состоянию русского народа:

[17.2.1930]. Толстой пишет «Петра» с точки зрения культурного европейца XX века, который в ужасе смотрит на чудачества и пьянство Петра, озорство, несчастное и забитое положение крестьян. В современном же положении тех же крестьян он не видит ничего ужасного. Марианна (ей 19 лет) рассуждает так: «Вы не должны оценивать положение крестьян со своей точки зрения. У вас культура, вкус, вам болезненно лишиться своей собственности. У мужиков же одна изба, как другая, не хуже — не лучше. Следовательно, теряя собственность, они в общем ничего не теряют, а иначе мы не выстроим социализм»?!! Сам А.Н. ездил на Валдай, был на свадьбе у крестьян и пришел в ужас от ритуала. «Это такое глубокое мещанство» — он не замечает, что за неимением культуры этот устаревший ритуал, этикет, которым восхищался еще Лев Толстой, служит воспитывающим, сдерживающим началом. Всякая традиция — уже культура. Неужели лучше интеллигентские <���собачьи свадьбы вроде Юрия> без ритуала, без любви — одна физиология ((Шапорина 2011-1: 86).

Действительно, у Толстых к народу — страх, отвращение и ненависть, сравнимые, пожалуй, только с отношением к крестьянству Горького. Тем временем надвигается коллективизация, ожидаются голод и всяческие бедствия. В этой ситуации Толстой не верит пессимистическим прогнозам, которые оглашает Шапорин, а утверждает, что в магазинах все есть:

[17.2.1930]. Зашли на днях вечером к Толстым. Юрий уверял, что будет голод, т. к. при раскулачивании крестьянства 45 % населения должны стать на государственное иждивение. «Какой может быть разговор о голоде, — сказал А.Н., — когда у ЛСПО все есть. Вчера мы были у Федорова. Жрали устрицы, цыплят в сухарях, черт знает еще что, и всего за двенадцать рублей с рыла» (Там же: 87).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: