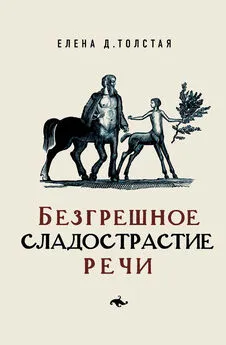

Елена Толстая - Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург

- Название:Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0007-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Толстая - Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург краткое содержание

Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц. Автор вводит в научный обиход целый ряд неизвестных рукописных материалов и записей устных бесед.

Елена Д. Толстая — профессор Иерусалимского университета, автор монографий о Чехове «Поэтика раздражения» (1994, 2002) и Алексее Толстом — «Деготь или мед: Алексей Толстой как неизвестный писатель. 1917–1923» (2006), а также сборника «Мирпослеконца. Работы о русской литературе XX века», включающего цикл ее статей об Андрее Платонове.

Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Далее Шапорина рассказывает, как Наталия Васильевна приглашала всех бездетных идти обедать на Детскосельском вокзале. На другой день Петров-Водкин, Шишков и Пришвин проверили это, получили, естественно, совершенно несъедобную еду — и принялись подтрунивать над Наталией Васильевной, сравнивая ее чересчур наивное суждение с (мифической) фразой Марии-Антуанетты: «S’ils n’aiment pas de pain que ils mangent de la brioche».

Отношение Толстого к русскому народу и, в частности, его одобрение коллективизации стало предметом главного несогласия Шапориной с Толстым. В записи 10.V.1931 Любовь Васильевна находит повод противопоставить Толстому с его отношением к России даже неизмеримо более слабого писателя — Вячеслава Шишкова. Его повести «Пайпус-озеро» она выказывает явное предпочтение перед толстовским «Петром Первым»: у Шишкова есть «теплота внутренняя, чего нигде нет у Толстого»: по ее мнению, Толстой «никого не любит из своих героев, он и Петра не любит, — он видит их внешнюю и анекдотическую часть их жизни. Он и Россию не любит, Шишков и Федин и любят и болеют душой, “жалеют” — как говорят у нас в Вяземском уезде».

Справедливо ли отождествлять отстраненный, охлажденный, нарочито объективный нарратив Толстого в «Петре Первом» с его якобы отсутствием сочувствия России? Мог ли современный нарратив быть иным — после живописных ужасов Бабеля, после «ледяных глаз» Ветлугина, — не выглядя наивно? Даже Платонов отнюдь не «жалел» героев «Котлована», а нагнетал нечеловеческие гиперболы.

Уже после коллективизации Шапорина иллюстрирует стиль разговоров о народе у Толстых, приводя свой спор с шестнадцатилетним Никитой Толстым:

[21. IV. 1933]. На днях были у Толстых, случайно, Гаврик [287]играл симфонию, и там Шишковы позвали нас прийти на другой день к ним. Толстой был крайне героически и шовинистически настроен. Восторгался поведением Литвинова в процессе с англичанами [288]. «Такую пощечину англичане получили, так засыпались, как никогда. Никто в мире еще так с ними не разговаривал!» (А вчера уже был обвинительный акт, и гора родила мышь!) Никита, откупоривая бутылки шампанского: «Крестьяне — не пролетариат, и мы хотим из них сделать сельскохозяйственных рабочих». Алексей Николаевич перебивает его: «Люба, крестьяне, мужик — это свинья, это тысячелетнее свинство, за которое мы нынче расплачиваемся». А я как раз принесла Наталье Васильевне сборник песен, выбрав там женскую песню для оперы, чудесную песню «Ах, молодость, молодость, чем и вспомяну тебя» [289]. «Если бы крестьянство, народ было только свинство, не могло бы оно создать таких песен, как нет нигде в мире». — «Это отдельные талантливые личности». Но тут уж все, в особенности Шишков, меня поддержали (Там же: 134).

Должно быть, она говорила ему о страданиях народа, вызванных коллективизацией, о бедности крестьян, которые почему-то не считаются пролетариями, на что и возражали Никита и его отец. Кончается диалог все-таки победой Шапориной, да и Толстой перебегает на ее сторону.

Другим обвинением в адрес Толстого была его литературная нечестность, отталкивающая от него даже его друзей.

[25 [июня] 1932]. Юрий рассказал, что, когда должен был состояться суд над Толстым за «Бунт машин» Чапека, Щеголев П. Е. созвал Замятина, Никитина, Федина и сказал: «Конечно, граф проворовался, но мы должны его выгородить». Толстого оправдали, после чего они пошли в кабак и здорово напились. Впоследствии Толстой предал и Щеголева и Замятина. К чему это его приведет? (Там же: 116).

В 1923 году, вернувшись в Россию, Толстой действительно явил примеры ни с чем не сравнимого литературного поведения. Переработка собственного романа о революции «Хождение по мукам» в советском духе (вышел в 1925 в Ленинграде в издании автора) сопровождалась в 1924 году вопиющим плагиатом пьесы Чапека о роботах «R.U.R.» [290](1920), перевод которой Толстой «переработал» и выдал за свое сочинение. Скандал и литературный суд произошли в 1925 году. Толстой был настолько уверен, что все ему сойдет с рук, что как будто испытывал границы возможного. Действительно, о литературной нечестности Толстого говорилось вполголоса, приятели покрыли его плагиат.

О другом случае подобного плагиата Шапорина не знала. В 1925 году Толстой получил по почте перевод пьесы Теннесси Уильямса «Анна Кристи», который прислал ему из Нью-Йорка его бывший соратник по «Накануне» А. Ветлугин, теперь редактор просоветского «Русского голоса», уже пробовавший печататься в России [291]. Толстой отредактировал перевод, выдал его за свой и получил деньги. Ветлугин написал сердитое письмо в Союз писателей, но огласки делу так и не дали.

Зато все знали, что в 1926 году другой сменовеховец и возвращенец, писатель Глеб Алексеев, заявил, что Толстой использовал сюжет его пьесы «Жилой дом» для своей пьесы «Чудеса в решете», и потребовал половину гонорара. Толстой вызвал Алексеева на третейский суд, но суд не нашел между пьесами ничего общего (Переписка 1989-2: 26). Толстого обвиняли и в том, что он воспользовался чужими материалами для пьесы «Заговор императрицы». Неоднократно он продавал свои вещи в несколько мест сразу.

В той же дневниковой записи Шапорина рассказывает о совместном со Старчаковым проекте оперы-фарс «Оранго» на сюжет повести Старчакова 1930 года. В какой-то момент выяснилось, что сюжет о человеке-обезьяне уже использовал Сельвинский в трагедии «Пао-Пао» (1931). Толстой испугался очередного обвинения в плагиате: «Я не хочу четвертый раз идти под суд за плагиат» (Шапорина 2011-1: 116).

Говоря о предательстве, Шапорина могла намекать на поведение Толстого во время кампании 1929 года по смещению Замятина с поста председателя ленинградского Союза писателей: хотя решение, по свидетельству самого Замятина, было вынесено под давлением свыше [292], все же Толстой мог хотя бы попытаться ему противостоять.

В соавторстве с П. Щеголевым Толстой написал пьесы «Заговор императрицы» и «Азеф», а также скандальную литературную мистификацию «Дневник А. Вырубовой»; из-за этой публикации был закрыт журнал «Минувшие дни». Толстой разболтал тайну их второй мистификации, «Дневника Распутина», оставшегося неопубликованным из-за огласки. Написанная также в сотрудничестве с Щеголевым «Полина Гебль» превратилась в нескончаемый проект «Декабристов». Возможно, под предательством Щеголева мемуаристка имеет в виду то, что после его смерти в 1931 году Толстой и Шапорин начали изымать из либретто следы раннего этапа замысла — чтобы не делить гонорар с наследниками Щеголева. В конце концов Шапорин сделал то же самое и с Толстым: спровоцировав Толстого на ссору, он сменил либреттиста и устранил из оперы почти все следы сюжета и героев «Полины Гебль», так что и участие самого Толстого тоже оказалось сведенным почти к нулю (Толстая 2008): теперь это называлось «либретто Вс. Ал. Рождественского по мотивам А. Н. Толстого» [293].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: