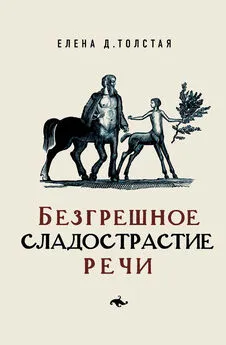

Елена Толстая - Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург

- Название:Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0007-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Толстая - Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург краткое содержание

Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц. Автор вводит в научный обиход целый ряд неизвестных рукописных материалов и записей устных бесед.

Елена Д. Толстая — профессор Иерусалимского университета, автор монографий о Чехове «Поэтика раздражения» (1994, 2002) и Алексее Толстом — «Деготь или мед: Алексей Толстой как неизвестный писатель. 1917–1923» (2006), а также сборника «Мирпослеконца. Работы о русской литературе XX века», включающего цикл ее статей об Андрее Платонове.

Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Толстой, несомненно, знал о роли Сталина в предвоенной перемене судьбы Ахматовой и ее возвращении читателю. Делая своего Ивана Грозного тайно влюбленным в поэтическую, не одобряющую его государственные дела княгиню Вяземскую, он как бы напоминал Сталину о проявленном им внимании к судьбе Ахматовой. И это «державное» внимание могло трактоваться как признак возможного исчерпания конфликта между старой и новой культурой. Здесь Толстой вновь инсценировал ситуацию, когда враждебные политические полюса притягиваются друг к другу любовью, — ведь что-то подобное было уже в «Дне Петра».

«Эх, ты…»

Но в пьесе различим и другой уровень возможного толкования. В ней слышатся упреки Толстого самому себе. Вспомним, ведь «Иван-царевич» — это еще и автоцитата: как упоминалось выше, так называлась в одной из подготовительных версий глава романа «Егор Абозов», где отчетливо автобиографическому герою пророчили блестящее литературное будущее.

Никогда, конечно, ничего похожего не могло быть сказано вслух. Но Толстой, должно быть, слышал голос, говорящий ему нечто подобное, голос, конечно, не самой Ахматовой, а той подавляемой части своей собственной души, которую пробудило общение с Ахматовой в хаотической и относительно свободной ташкентской обстановке. Двукратное «Эх, ты…» (ПСС-10: 566) Анны напоминает язык простейших слов, которым разговаривает с Иваном Ильичом его душа у другого Толстого — Льва. Да Иван и сам говорит: «Таких речей тебе не придумать и таких слов не подобрать, какие сам себе повторяю…» (Там же).

Анна Вяземская указывает на заслуженную Иваном славу, которую он только марает нынешним поведением: «Про тебя бы малым ребятам лучину зажечь — сказки рассказывать» (Там же). Если это отнести к нашему автору, то тут уловим отзвук ранних его, «сказочных» лет, 1910-х годов, — а может быть, и эхо яркого зачина «Петра Первого», где есть и малые ребята, и лучина, и сказки. «Петр Первый» нравился всем, даже тем, кто Толстого не одобрял.

Среди самооправданий Грозного его одиночество оказывается чуть ли не главным доводом: «Гляди — постель моя постылая, а ночь долгая» (Там же); «Убили мою орлицу. Теперь живу один. Малюта Скуратов — и тот стал меня бояться… В черной шапке по площадям скачу, давлю добрых людей… Тело мое не возлюблено…» (ПСС 10-567). Нам кажется, что сквозь эти очевидные слои смысла сквозит голос самого писателя, переживающего, наверное, самые трудные годы в своей жизни, и не только из-за войны, сорвавшей всех с мест, но и из-за террора, который, как не мог не чувствовать Толстой, подбирался все ближе, и из-за ненадежной жизненной спутницы, цену которой он, видимо, уже понял. Это сам Толстой одинок, это его постель постылая, его тело не возлюблено. Рисунок отношений героев в пьесе сходен с картиной, что сложилась в Ташкенте: одинокий, тоскующий Грозный влюблен в «блаженную», истовую и строгую к себе и другим Анну Вяземскую, жену арестованного князя. И хотя она любит царя, но это ничему не помогает: во-первых, Анна не одобряет деяния Грозного, а во-вторых, в создавшейся ситуации принадлежать ему считает морально неприемлемым.

В самом конце линии Вяземской звучит то, что кажется узнаваемой цитатой из Ахматовой: «Осталось мне — прикрыться черным платочком» (Там же: 568). Ср.: «Но за те восемнадцать строчек / Подари мне вдовий платочек» — слова из одного из вариантов «Энума Элиш. Пролог, или Сон во сне» (Виленкин 1987). Так называлась драма абсурда, которую Ахматова абсурда, которую Ахматова начала в Ташкенте в 1942 после тифа и продолжала в 1943 году. Она была ею уничтожена, а в 60-х частично восстановлена по памяти. Однако с трудом верится, что Ахматова читала стихи из «Пролога» Толстому: он ненадолго вернулся в Ташкент осенью (тогда он посетил Ахматову в больнице) и вскоре уехал окончательно. Скорее всего, все обстояло наоборот, и «вдовий платочек» мог возникнуть у Ахматовой в 1943 году как эхо слов Анны Вяземской: «Остается мне — черным платочком накрыться» из второй толстовской пьесы о Грозном (сказанное не относится к другому варианту: «вдовий кусочек», т. е. вдовья доля; см.: Тименчик 1989: 180). Хотя Толстой, ожегшись с первой частью, не устраивал чтений второй, в середине 1943 года пьеса «Трудные годы» была тоже опубликована тиражом в 1000 экземпляров в издательстве «Искусство».

Ахматова продолжает бывать у Толстых и в апреле 1942 года. В это время идут хлопоты вокруг издания ее книги. В начале мая она еще по крайней мере один раз читала поэму у Толстых — в тот самый вечер, когда на чтении присутствовал польский поэт и художник, офицер создававшейся в тот момент в России Андерсовской армии Юзеф Чапский, описавший этот вечер в своих воспоминаниях. Чапскому она сказала, «отмежевываясь», что бывает у Толстого только затем, чтоб узнать, нет ли вестей о сыне — то есть удалось ли Толстому по ее просьбе ходатайствовать о Леве (Чапский 1989: 157–163). Потом общение Толстого с Чапским власти попытаются истолковать как «английский шпионаж», в котором его, однако, не успеют обвинить — он смертельно заболеет.

«Желаю вам другую»

Толстой в начале лета покидает Ташкент, чтобы провести лето под Москвой; он вернется в Ташкент только осенью, ненадолго. Есть соблазн прочесть в духе гипотезы об их «романе» ташкентское стихотворение Ахматовой «Какая есть. Желаю вам другую…», написанное в конце июня — оно датировано днем рождения автора, 24 июня. Стихотворение выдержано в «разрывном» тоне: здесь и жестко подчеркнутый мотив социальной розни, и прикосновенность лирической героини к народной трагедии — в отличие от адресата, «знатного путешественника», уютно расположившегося в жизни, как в кресле, — и отказ от существующих любовных отношений, в которые в обмен на ее любовь = (его) счастье предлагаются какие-то блага («Больше счастьем не торгую»). При этом героиня называет себя «Чужих мужей вернейшая подруга», что могло бы быть указанием на несвободу и адресата:

Какая есть. Желаю вам другую,

Получше. Больше счастьем не торгую,

Как шарлатаны и оптовики…

Пока вы мирно отдыхали в Сочи,

Ко мне уже ползли такие ночи,

И я такие слышала звонки!

Не знатной путешественницей в кресле

Я выслушала каторжные песни,

А способом узнала их иным…

Героиня отбрасывает морально невозможный вариант судьбы, который суггестируется в начале стихотворения, и примеряет на себя трагическую судьбу Марины Цветаевой как более «подходящую»; стихотворение заканчивается загробным явлением тени Гумилева, как бы одергивающей героиню, напоминая о ее высокой и скорбной роли.

Кажется, что «шарлатаны и оптовики» в этих стихах — это брошенный в лицо упрек неутомимому поставщику халтуры, каким все более воспринимался в обществе Толстой. Упрек мог быть еще актуальнее в свете уничтожающей дискуссии о первой части «Грозного», которая имела место в Ташкенте и была известна всем. Кажется, сама сила «отказа», сама мощь приводимых контраргументов говорят о том, что вопрос стоял всерьез.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: