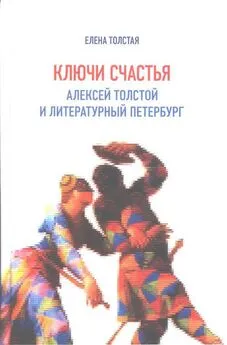

Елена Толстая - Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург

- Название:Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0007-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Толстая - Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург краткое содержание

Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц. Автор вводит в научный обиход целый ряд неизвестных рукописных материалов и записей устных бесед.

Елена Д. Толстая — профессор Иерусалимского университета, автор монографий о Чехове «Поэтика раздражения» (1994, 2002) и Алексее Толстом — «Деготь или мед: Алексей Толстой как неизвестный писатель. 1917–1923» (2006), а также сборника «Мирпослеконца. Работы о русской литературе XX века», включающего цикл ее статей об Андрее Платонове.

Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы одиноки

В белом просторе;

Далеки

Дни и долинное горе.

Строги

Молчанья;

Мы — боги

Пьем непорочность лобзанья.

Иногда слышится Блок:

Не видно лиц; согнуты спины.

И воздух темный дряхл и стар

От дыма едкого сигар.

Так без конца текут лавины.

Можно попытаться прочесть книжку как «песнь торжествующей любви» юного автора начала века, реконструируя общие черты, усвоенные молодым поколением эпигонов символизма у первооткрывателей. Но наивные стихи эти освещены и присутствием любимой; можно прочесть ее и как «автопортрет с Софьей на коленях», восстановив психологический колорит его любви, — то есть как своего рода «лирический дневник».

Сквозной характеристикой Софьи («жемчужины») в ней служит белый цвет. Стихотворение «Под солнцем», все построенное на ритмических ходах и строфике «Золота в лазури», пронизано мотивом белизны: в соответствии с теорией «священных цветов» белый означает непорочность. И действительно, перед нами своего рода гимн «непорочному браку» — правда, кажется, все же в другом, чем у символистов, смысле:

…Мы — боги

Пьем непорочность лобзанья.

— Отдайся

На белой постели снегов,

Отдайся

В сияньи алмазных венцов.

Влюбленные,

Стройно нагие,

Золотом бледных лучей залитые

Будем мы вечно лежать

Усыпленные,

Будем сиять

Недоступным кумиром,

Белым и дальним,

Над миром

Печальным.

Будем над миром сиять. —

И брак

Совершился.

Долинный нерадостный мрак

Зноем алмазных лучей озарился.

Сюжет здесь движется от сверхчеловеческого «непорочного лобзанья» к космическому браку, освященному «алмазными венцами» снежных гор (не ездили ли они кататься с гор в Финляндию?). Во второй половине текста влюбленные, нагие (несмотря на снега вокруг?) и прекрасные, в золоте лучей увидены снизу как сакральный «кумир», вознесенный «над миром печальным». Наивная цельность и «победность» этого счастливого сюжета представляет детскую вариацию на тему Белого, совершенно лишенную присущему Белому «надрыва». «Непорочное лобзанье» оказывается, в розановском духе, безгрешностью молодого счастливого брака.

Не только любовь к экзотической Софье оказывается шоком, но шок ждет провинциала и на «новых» и «безумных» путях, с экзотическими культурными ориентирами: «пурпурными, жгучими волнами» и «новыми звуками»: здесь колыхаются, качаются, сплетаются перепевы, стоны, звоны, туманы, хаосы, лучи, волны — словом, все напоминает Бальмонта:

Я хотел воплотить наболевшие отзвуки стонов,

Разорвать все туманные ткани,

И воздвигнуть из мрамора хаосы зданий,

Колыхнуться в лучах перепевами звонов.

Но меня закачали пурпурные, жгучие волны,

И обвили нагие прекрасные руки,

И сплелись непонятные, новые звуки,

Безумия полны.

Психологический пейзаж на этом этапе любовно-культурного морока составлен из символистских визуальных эмблем:

Колыхаясь, дрожит паутина,

А за нею обрывки тумана,

И как будто раскинулись перья павлина

И улыбка рогатого Пана.

Конечно, здесь имеются в виду петербургско-символистские туманы и врубелевские образы: «Пан» и «Демон поверженный» с психоделическими павлиньими перьями, в которые укрыто его рухнувшее, изломанное тело. Трагедия врубелевского безумия, связанная с этой картиной, разворачивалась в том же 1907 году.

Углубляются женские образы. Лейтмотивная белизна в сборнике Толстого иногда не только символическая, а явно телесная, эротическая окраска, хотя на фотографиях Соня предстает тонкой смуглоликой брюнеткой:

Рыдаешь ты

В слезах горячая и белая.

Прижмись ко мне, дитя несмелое.

И плачь, и плачь. Страданью счастье суждено.

В закатных красках тучка алая

Уронит бледные жемчужины

И улыбнется, вся усталая.

Жемчужины эротических слез материализуются в волшебные уборы возлюбленной-«царицы», данной в соловьевско-блоковском регистре:

Царица моя хороша и строга,

На темных кудрях у нее жемчуга.

<���…>

Лишь только луна в синеве поплывет,

Царица моя жемчуга расплетет.

В подтексте здесь память о том, что «царица» и у Соловьева, и у идущего вслед ему Блока означает Софию-Премудрость, или Вечную Женственность, с которыми здесь подспудно отождествляется и реальная Софья.

Суммируется образ возлюбленной в интонациях блоковской «Снежной маски»: «Обвила ароматами знойными» и т. д. С ними совершенно не вяжется уподобление ее лесной фиалке (скромной дикой орхидее белого цвета) в духе блоковской же «Нечаянной радости»:

Моя нежная, чистая, белая

Как фиалка лесная несмелая,

Как фиалка лесная.

Софья — жена

Кроме всего прочего, любимая и носит белое. Образ женщины в белом возникает во многих стихотворениях, например в таком насыщенно живописном портрете, где янтарный закат высвечивает фигуру белую с золотом, а в темном фоне смешано алое и серое:

В тени кипарисов,

Средь алых нарциссов,

На мраморе сером

Янтарного пламени пляска

У мрамора женщина в белом,

На ней золотая повязка.

Толстому пошли на пользу уроки живописи: он научился видеть реальные, а не только символические цвета:

В солнечных пятнах задумчивый бор;

В небе цвета перламутра;

Желто-зеленый ковер.

Тихое утро.

Сочной черники кусты;

Ягоды спелые.

К ним наклонилася ты —

Лилия белая.

Софья тогда любила импрессионистский «перламутр» и спорила с преподававшим у Званцевой К. Петровым-Водкиным, который стоял за локальные насыщенные цвета. Импрессионистская дачная идиллия с белой фигурой, вполне в духе «Мира искусства», припомнится потом в ностальгических пейзажах счастья из романа «Хождение по мукам». А желтая, «цыплячья» зелень навеки останется у Толстого принадлежностью рая.

Фиалка

Толстому не потребовалось много времени, чтобы устыдиться своего ученического (хотя и необходимого) этапа. Уже к концу того же 1907 г. автор скупил в магазинах и уничтожил остатки тиража «Лирики». Впрочем, поскольку сделал он это не сразу после выхода книги, какое-то количество экземпляров попало в библиотеки и собрания библиофилов.

В 1907 году Толстой общается со второстепенными фигурами литературного Петербурга вроде поэта А. Рославлева [22] Роставлев Александр Степанович (1883–1920) — плодовитый поэт, автор песни «Над полями да над чистыми». Его стихи портил избыток пафоса и отсутствие вкуса.

, знакомится с К. Чуковским, пытается завязать знакомство со знаменитостями среднего поколения: Л. Андреевым, А. Куприным, В. Вересаевым, М. Арцыбашевым. Но главное то, что в это время он подпадает под сильнейшее влияние А. Ремизова — увлекается фольклорной фантастикой и беззастенчиво пишет в духе только что вышедшей «Посолони» — ср., например, стихотворение «Ховала» на ремизовские мотивы, опубликованное в конце осени 1907 года, рядом с текстами Блока и Сологуба, в престижном «еженедельнике нового типа», леволиберальном журнале «Луч» [23] «Луч» называл себя «еженедельником нового типа», редактором его был Сергей Гарт (Самуил Соломонович Зусман), выдвинувшийся в период революции 1905 г. В первом номере «Луча» А. Блок поместил стихотворение и рецензию на «Пробуждение весны» Ф. Ведекинда в театре Комиссаржевской, Федор Сологуб — сказочку «А третий — дурак» (на наш взгляд, тон и стиль ее стал образчиком для будущих сказок Толстого), М. Кузмин — театральный обзор «Начало сезона». Толстой дал в каждый из номеров по стихотворению.

(вышло всего два номера). Общается он и с В. В. Розановым. Тогда же он сближается и с Осипом Дымовым (Перельманом) [24] Осип Дымов (Осип Исидорович Перельман, 1878–1959), немецкий еврей, натурализовавшийся в России, — русский, русско-еврейский, затем американо-еврейский писатель. Окончил Петербургский лесной институт. В 1905 г. прославился как автор юмористических рассказов, печатаясь в «Сигналах» К. Чуковского и других сатирических журналах. Тогда же издал сборник рассказов «Солнцеворот» и вскоре вошел в круг авторов символистских журналов «Весы», «Перевал», «Золотое руно». В 1907 г. дебютировал как драматург, наибольший успех принесли ему пьесы на еврейские темы, в особенности их постановки в Германии. В 1909 г. Дымов напечатал в «Аполлоне», рядом с толстовскими дебютными рассказами, повесть «Влас». Сотрудничал в «Сатириконе». В 1911 г. издал в Берлине роман о разложении петербургской культурной элиты «Бегущие креста. Великий человек» (в России он вышел через год с подзаголовком «Томление духа»), В 1913 г. Дымов уехал в США, писал все меньше по-русски, все больше на идише, сотрудничал в нью-йоркской газете «Русский голос» и еврейской прессе. В 1920-х гг. его пьесы пользовались успехом у американо-еврейского зрителя. Умер в Нью-Йорке.

, влияние которого (совершенно пока не изученное) ощущается не только в ранних его прозаических опытах, а даже в романе (у Дымова взята фамилия Бессонов) и рассказе середины 1920-х годов «Как ни в чем не бывало» (включение графических элементов).

Интервал:

Закладка: