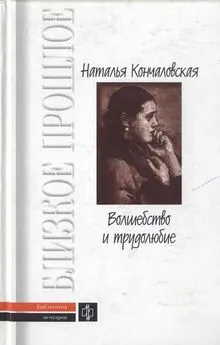

Наталья Кончаловская - Волшебство и трудолюбие

- Название:Волшебство и трудолюбие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02743-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Кончаловская - Волшебство и трудолюбие краткое содержание

В книгу известной писательницы и переводчика Натальи Петровны Кончаловской вошли мемуарные повести и рассказы. В своих произведениях она сумела сберечь и сохранить не только образ эпохи, но и благородство, культуру и духовную красоту своих современников, людей, с которыми ей довелось встречаться и дружить: Эдит Пиаф, Марина Цветаева, хирург Вишневский, скульптор Коненков… За простыми и обыденными событиями повседневной жизни в ее рассказах много мудрости, глубокого понимания жизни, истинных ценностей человеческого бытия… Внучка Василия Сурикова и дочь Петра Кончаловского, она смогла найти свой неповторимый путь в жизни, литературе, поэзии и искусстве.

Волшебство и трудолюбие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

… И пускай попробует

Покуситься

На тебя мой недруг,

Друг или сосед, —

Легче ему выкрасть

Волчат у волчицы,

Чем тебя у меня,

Мой свет, мой свет!

Вот это и есть настоящий, негасимый свет его чувств. И как нежно, как убедительно пишет он:

Спи, я рядом,

Собственная, живая,

Даже во сне мне

Не прекословь.

Собственности крылом

Тебя прикрывая,

Я оберегаю нашу любовь.

Елена Александровна Вялова-Васильева была арестована через год после мужа. Вернулась спустя девятнадцать лет и вернула жизнь творчеству погибшего Павла. Добилась посмертной его реабилитации. После этого смогла, тщательно подобрав стихи в сохранившихся семейных архивах, издать первый сборник «Избранное» в Гослитиздате.

На это нужны были великое мужество и великая любовь к человеку и поэту, за что хочется мне выразить ей великую признательность от нас, знавших поэта.

Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать о Павле Васильеве.

В поисках «Дара бесценного»

Четыре окна в комнате закрыты ставнями, задвинуты железными плахами с болтами, просунутыми снаружи сквозь отверстия в стене. В болты изнутри продеты кованые гвозди-чекушки. Окна «зачекушены», как говорят сибиряки, привыкшие спокон веков замыкаться от «лихих людей».

В низкой комнате темно и нестерпимо душно: ни одной форточки, а печь хорошо протоплена со вчерашнего вечера. Лежу на диване в темноте. Который может быть час? Сквозь щели ставен брезжит рассвет, и, как в детстве, проснувшись где-то не дома, лежишь с ощущением таинственности. Она там, за ставнями. Мало-помалу начинаешь различать на слух множество звуков. Что-то низко и протяжно гудит, гуд прерывается низкими отрывистыми свистками. Что-то скрежещет, визжит, скрипит. Где-то что-то грохает, будто великан опрокинул большой сундук с камнями. Потом опять гудок — низкий, долгий, тревожный.

Начинаешь догадываться: пароходы по Енисею отходят от пристани или причаливают. Паровозы или электровозы на станции приветствуют или торопят друг друга, перебраниваются… Лебедка визжит цепями (рядом, через улицу, новостройка)… Грузовик катит, подпрыгивая и разбрызгивая жидкую грязь на перекрестке… Гудок легковой машины: видно, она хочет обогнать пятитонку… Словом, там, за ставнями, идет жизнь, и не идет, а мчится.

Я ночую в одноэтажном флигеле на усадьбе Дома-музея имени Сурикова в Красноярске. В этом флигеле и раньше останавливались гости. Хозяйка еще не встала. Стараясь не шуметь, одеваюсь и через кухоньку с большой русской печью выхожу во двор усадьбы.

Вон он, дом, с крыльцом на столбиках и с верхним балконом-галерейкой. Дом, в котором родился и рос Василий Иванович и куда постоянно возвращался один, потом с дочерьми, а к старости — с нами, внуками… А сейчас я приехала в Красноярск поклониться этому дому, потому что начала писать книгу «Дар бесценный», книгу, посвященную жизни и творчеству Василия Ивановича.

…Дом, в котором жили Суриковы, был построен самим Иваном Васильевичем. Двухэтажный рубленый дом одной стеной выходил на Благовещенскую улицу. Вход был через крылечко на двух столбиках со двора, обнесенного глухим тыном. При доме было хозяйство: баня, конюшня, огород.

В низеньких светлых комнатах по чистым полам бежали пестрые дорожки. Мебели было мало, но вся она была хорошая — красного дерева. На подоконниках и подставках стояли горшки с цветами. В углах висели старые образа, по стенам стояли сундуки-укладки: шкафов тогда не было. В спальне была кровать с высоко взбитыми подушками и перинами. Все было чинно, все дышало спокойствием и сдержанностью. Вот здесь и родился в январе 1848 года мальчик Василий, здесь и провел он первые пять лет жизни. Возле матери, Прасковьи Федоровны, жилось интересно. Она любила и понимала красоту старинных тканей. В ее сундуке лежали пестрые сарафаны, платки, шали, телогрейки, парчовые повойники. А в подвале дома, как реликвии, хранились синие кивера с помпонами — казачья амуниция екатерининского времени. Там же хранились седла, ружья, пистолеты, ятаганы, сабли и шашки. А еще там было множество книг в кожаных переплетах, с пожелтевшими страницами. Вася любил листать эти книги, ища картинок, рыться в этой куче оружия, примерять эту амуницию. Она держала его воображение подле славы предков — казаков Суриковых, пришедших с Дона в войсках Ермака завоевывать Сибирь.

…Я подхожу к крылечку. Двери заперты. Еще рано. Окна первого этажа «зачекушены» ставнями. Обхожу усадьбу. Вот и конюшня, где стояли кони Рыжий и Соловый. Сейчас ее перестроили в домик с просторными комнатами. У входа доска: «Дом народного творчества».

А вот здесь, за флигелем, стояли большие черемухи и скамеечка между ними, отсюда открывался вид на Караульный Бугор с белой часовенкой. Теперь суриковскую усадьбу плотно обступили большие дома. Часовни больше не видно, но она цела. Стоит только выйти за ворота, на улицу Ленина, бывшую Благовещенскую, — и с первого же перекрестка увидишь эту чудесную часовенку, которую некогда возвел из камня вместо старой деревянной золотопромышленник П. И. Кузнецов.

Перед домом — памятник Сурикову работы сибиряка-скульптора Лаврова. Под памятником раскинулась громадная клумба. Сентябрьские циннии, астры и настурции немыслимо ярки в этом хмуром, еще не разгулявшемся утре. Скрипит калитка. Высокий пожилой человек заходит во двор. Он одет в серый костюм, на голове маленький синий берет. «Не здешний», — думается мне. Человек быстро приближается.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

Силюсь припомнить, кто это.

— А я сын Мити Лаврова. Георгий Дмитриевич. Скульптор.

…Баул с теплыми вещами был уже уложен. Саша помогал матери, изредка смахивая непрошеную слезу. Он страстно любил брата и втайне горевал о близкой разлуке. Он знал, что Вася едет не один, а со старым архитектором с кузнецовских приисков Хейном, которого Петр Иванович Кузнецов посылает в Петербург на лечение. Он знал, что до Москвы едет с Васей молодой семинарист Дмитрий Лавров, одаренный художник, которого направляют в Троице-Сергиеву лавру, в школу иконописи. Он знал, что Петр Иванович взял на себя все расходы по содержанию Васи за годы обучения. И все-таки Саша беспокоился, уже тосковал и уже почти ждал писем с дороги, которая еще не начиналась. Вася держался бодро, хотя забота одолевала его: как тут без него проживут мать и брат Саша? Прасковья Федоровна, то покрываясь пятнами, то бледнея, суетилась по дому: не забыть бы чего-нибудь! Во внутренний карман Васиной поддевки она положила последние тридцать рублей, разменяв их на рублевые ассигнации, и для верности заколола карман большой булавкой.

За примороженным окном послышался скрип полозьев и звон колокольцев. Приехали за ним!..

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Наталья Алексина - Волшебство с ведьминым настроением [СИ]](/books/1078173/natalya-aleksina-volshebstvo-s-vedminym-nastroenie.webp)