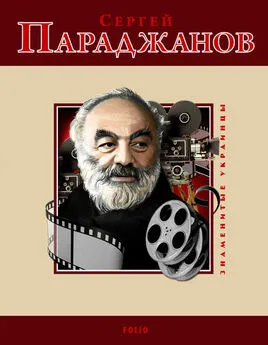

М. Загребельный - Сергей Параджанов

- Название:Сергей Параджанов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Фолио»3ae616f4-1380-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2011

- Город:Харьков

- ISBN:978-966-03-5476-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Загребельный - Сергей Параджанов краткое содержание

Сергей Параджанов – личность чрезвычайно незаурядная, начиная от своего происхождения (в энциклопедическом словаре он значится как «грузинский и украинский режиссер армянского происхождения») и заканчивая всей своей жизнью. Он ворвался в мировой кинематограф фильмом «Тени забытых предков» в середине 1960-х, и с тех пор о нем не перестают говорить. Эксцентричный, непредсказуемый, эпатажный, Параджанов не хотел и не мог жить «по правилам». Понятно, что многим это не нравилось. Как говорил сам режиссер, власти вычеркнули его из жизни на 15 лет – его то сажали в тюрьму, то просто не давали работать. И все же он выжил и продолжал творить.

Сергей Параджанов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Осенью 1962 года на Киевской киностудии им. А. Довженко предварительно дали добро на съемки одноименного фильма по повести М. Коцюбинского «Тени забытых предков». 9 мая 1963 года сценарий в русском переводе и письменные одобрительные выводы республиканских инстанций отправили на высочайшее утверждение союзным столоначальникам. Обращение к украинской литературе было не случайно. Еще в начале 1960-х Параджанов написал сценарий фильма-биографии «Дума про Кобзаря». Позднее он загорится идеей экранизации поэмы Т. Шевченко «Мария».

Художник радостно телеграфирует 15 мая из Москвы, что «Тени…» включили в план производства на 1963–1964 гг. Приказ про запуск в подготовительный период производства кинокартины датирован 15 июля. Выделили 2400 метров пленки и 375 тыс. рублей. «Тени…» снимал звездный коллектив, от оператора, впоследствии режиссера Ю. Ильенко, исполнителей главных ролей Л. Кадочниковой, И. Мыколайчука до художника Г. Якутовича и композитора М. Скорыка. Скорык вспоминает:

«Сергей нашел меня очень просто. Когда он задумал экранизировать повесть Коцюбинского, то решил для себя, что из киевских композиторов «о Карпатах» музыку никто не напишет. Вот и приехал во Львов. Пришел на радио и попросил поставить музыку львовских композиторов. Переслушал много, в частности произведения Кос-Анатольского, Колессы и мои. И сразу же заявил: «Этот композитор будет писать музыку для моего фильма!» Во время встречи заметил: «Я хочу, чтобы вы написали для меня гениальную музыку!» Мне тогда почему-то не понравилась его какая-то тревожная аура. Более того, показалось, что Параджанов владеет гипнозом. После разговора я подумал немного и отказался от предложения.

Позднее он во второй раз приехал во Львов. Мы снова встретились. И с этого времени у нас были очень корректные отношения. Он действительно гениальный человек. Очень хорошо чувствовал музыку. Кроме того, сам хорошо играл на скрипке… В этом фильме есть моя музыка, но большую часть музыки мы собирали. Гуцулов даже возили в Киев, записывали их в павильоне. Таких звукозаписей до тех пор не было. И даже теперь нельзя найти… А еще помню, как нам нужно было записать трембиты… На открытом воздухе это трудно было сделать, и Параджанов десять человек, играющих на трембите, вместе с трембитами еле запихнул в самолет и привез в Киев… Причем инструменты везли в пассажирском салоне».

Благодаря Параджанову в 1960-х Кадочникова бросила Москву, приехала в Киев и влюбилась в Украину: «Когда-то накануне запуска «Теней…» он увидел меня и воскликнул: «Вот Маричка!» И никого больше не пробовал на эту роль. Он сумел всю съемочную группу влюбить в Карпаты». Актриса пришла к нему на съемки сразу после театра «Современник», школы О. Ефремова. Вначале ничего не понимала. Заявила, что покидает «Тени…». Но Параджанов терпеливо стал объяснять, что у него не система Станиславского, а поэтический кинематограф: «Каждый эпизод в «Тенях…» снимали по 50–70 дублей. Выверялось буквально каждое движение… Прощание Марички и Ивана снимали в горах под дождевой установкой – вода качалась из родника. Пока установили эту систему, была уже середина ноября. И я думала, что простужусь на всю жизнь, стоя под ледяным душем. Но, как ни странно, никто не заболел. Силы небесные, очевидно, помогали этой картине».

За кадром бастион поэтического кино защищали украинские писатели, давнишние друзья, соединенные общей судьбой, войной, литературой, Киевом. Они занимали на студии ответственные посты. Без их отваги и напора так быстро бюрократический вал не был бы преодолен. Это главные редакторы студии, сначала Н. Зарудный, потом Земляк, это редактор «Теней…», начальник (до декабря 1969 года) сценарного отдела студии Сизоненко. В 1972 году он издаст роман «Кто твой друг», где истории съемок «Теней…» уделено немало прекрасных страниц. Я недавно пришел к другу моего отца с 1950 года с ручкой и блокнотом и начал допытывать, что в его произведении и кто соответствует реалиям, судьбе «Теней…» Дядя Саша иронично усмехнется в ответ и ограничится рассказом, что романный Забара, который приезжал в Киев просматривать отснятый материал «Теней…», был не кто иной, как Герасимов. После этого он на всю киногруппу налепил и сварил казан вареников и пельменей. До этого подобное случалось у мэтра дважды. Когда увидел «Сорок первый» Чухрая и «Иваново детство» Тарковского. Сизоненко, как много других талантливых и самоотверженных современников, вложил часть своей души в «Тени…», замерзал с киногруппой в Карпатах зимой 1963/64 г., защищал режиссера с соратниками от окриков из киевских кабинетов, за что приказом по киностудии № 418 от 17 декабря заработал выговор. Параджанову впаяли тем же приказом строгача – строгий выговор. Всего защитник «Теней…», отец троих детей Сизоненко заработал за время съемок 5 выговоров. Молодняку поясню, что в СССР, да еще работая в сфере культуры, искусства, из-за одного выговора можно было лишиться без средств к существованию и обзавестись запретом на профессию. А Параджанову за время съемок «Теней…» вынесли семь выговоров.

В зимних Карпатах проходил практику учащийся высших режиссерских курсов Иван Драч. Ему запомнился режиссер чрезмерно, несравненно ярким: «Я очутился в этом кинодействе, влюбился, конечно, в Параджанова, как каждый неофит, который идет на зов такой яркой зари».

Множество карпатских сел объездил в начале 1960-х Сергей Иосифович в поисках истинного гуцульского духа для фильма. Еще задолго до начала съемок он решил, что большинство ролей в картине сыграют не актеры, а земляки Коцюбинского, настоящие гуцулы. Он нашел таких в поселке Верховина (Ивано-Франковская область).

«Он стал жить среди гуцулов, учить обычаи и звать людей в кино, – вспоминает пенсионерка Г. Бойчук. – Я сразу не согласилась, потому что много работы было, но уже зимой пошла на съемки. Снималась во многих массовых сценах». Каждый эпизод согласовывал с гуцулами, и лишь однажды возник спор. Параджанов хотел снять сцену свадьбы, где на молодых надевают ярмо. Гуцулы восстали: «Опозорить нас хотите? Мы никогда так не делали». Режиссер настаивал на своем, долго пояснял разгневанной массовке символическое значение этого момента в фильме, говорил о том, что Иван женится на Палагне, заведомо зная, что им обоим придется тянуть ярмо собственного брака. Мудрые гуцулы с доводами согласились».

«Когда снимали сцену похорон и женщины плакали, Сергею Иосифовичу все не нравилось. Он спросил, почему они неестественно плачут. Женщины ответили, что сильно плакать могут только по тому, кого хорошо знают. Привели старика, положили в гроб, и тут все как заревели…» – вспоминают свидетели. Сцены с колдовством консультировал настоящий мольфар (знахарь) И. Шкрибляк, который потом в одном из эпизодов сыграл самого себя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: