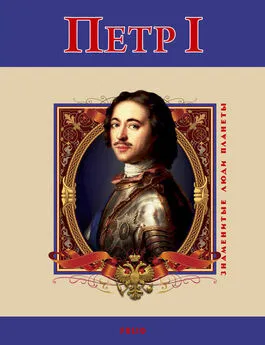

В. Духопельников - Петр I

- Название:Петр I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Фолио»3ae616f4-1380-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2011

- Город:Харьков

- ISBN:978-966-03-5601-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Духопельников - Петр I краткое содержание

Великий преобразователь России, триумфатор Полтавской битвы, создатель Российской империи, бурная и впечатлительная натура – таким остается Петр I в памяти современников и потомков. Но в то же время, по мнению многих историков, деспот и тиран, разрушивший многовековые российские традиции, по-живому, с кровью ломавший устоявшийся жизненный уклад россиян, на костях построивший никому не нужную столицу Российской империи, по определению представителей церкви, «антихрист» – это тоже он. Единого мнения о личности великого российского императора нет. Так каким же он был – человек, «прорубивший окно в Европу»?

Петр I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Петр I не только посылал дворян для обучения за границу. Он и в России открывал учебные заведения, которые готовили кадры, так необходимые для армии и флота. В 1701 году в Москве открылись артиллерийская (пушкарская) школа и школа математических и навигацких наук, затем – медицинское училище и инженерная школа. При корабельных верфях под Воронежем, в Петербурге, Ревеле, Кронштадте открывались школы, где готовили мастеровых – корабельщиков. Газета «Ведомости» в первом номере, вышедшем 2 января 1703 года, сообщала: «Повелением его величества московские школы умножаются, и 45 человек слушают философию, и уже диалектику окончили. В математической щтюрманской школе более 300 человек учатся и добре науку приемлют». В 1715 году в Петербурге открывается Морская академия, которая готовила кадры морских офицеров. Наверное, студенты того времени мало чем отличались от современных студентов. По крайней мере, в инструкции Морской академии предписывалось: «Для унятия крику и бесчинства выбрать из гвардии добрых солдат и быть им по человеку во всякой коморе [классе] во время учения и иметь хлыст в руках, буде кто из учеников станет бесчинствовать, оных бить». Другим указом государь велел своим посланникам, резидентам и агентам, находящимся за границей, объявить, что все иностранцы, желающие приехать в Россию, будут желаемыми гостями государя. В России они получат не только особые привилегии и покровительство, но в случае нужды необходимую помощь. «Особенно его величеству будет приятно, – говорится в одном из документов, – если искусные морские и сухопутные офицеры, инженеры и артиллеристы, искусные художники, фабриканты и ремесленники захотят выехать в его государство».

Назовем и еще один указ, который, как это ни покажется странным, выпадал из общей линии становления абсолютной монархии в России. Он касался реформирования местной системы управления.

Так, 30 января 1699 года последовало два указа, которыми правительство разрешало посадскому населению столицы и других городов избирать из своей среды бурмистров в Бурмистерские палаты, вскоре переименованные в ратуши. Однако эта «милость и призрение великого государя » оказались не безвозмездными: городское общество, пожелавшее воспользоваться благами самоуправления, обязывалось уплачивать в казну прямые подати в двойном размере. Налоги оказывались настолько большими, что от такой «милости» государя отказались практически все города, в том числе и богатейший купеческий Новгород Великий. Тогда реформу объявили обязательной. Правда, на этот раз правительство отказалось от взимания двойной платы налога. Этой реформой государь стремился повысить авторитет посадского населения и прежде всего купечества, освободить его от судебного произвола приказного аппарата и воевод. Например, торгово-промышленное население Москвы, находившееся в управлении восьми приказов, передавалось теперь в ведомство одного выборного центрального учреждения. Ратуше поручались сборы прямых и косвенных налогов, отправление суда над посадскими людьми. Но постепенно выборные бурмистры стали превращаться в финансовых агентов государства, обязанных не только «без доимки », но «с пополнением и на указанные сроки» взимать прямые и косвенные налоги. Превращение ратуши в финансовое учреждение привело к ломке приказной системы. Теряли свое значение приказ Большой казны и ряд других приказов, ликвидировались областные финансовые органы – «четверти». Однако вскоре недостатки частично обновленного государственного механизма стали давать сбои. Увеличивались недоимки, срывалась мобилизация в армию. Усиление налогового гнета привело к выступлению населения в Астрахани, в Башкирии и к новой гражданской войне на Дону. Это требовало усиления местной администрации. Последовали новые реформы. Но об этом позже.

Начало Северной войны. Продолжение реформ

Как мы уже говорили выше, Петр I и Великое посольство в Европу не решили основной задачи – не нашли союзников для борьбы с Турцией. Члены Священной лиги Польша, Австрия, Венеция стали по очереди, без согласования с Россией, заключать с Турцией мирные договора. Крупнейшие государства Франция, Англия, Голландия, несмотря на то что готовились к войне за испанское наследство, зорко следили за тем, что происходит в Средиземноморском бассейне, и не желали появления здесь России. Это показали заседания Карловицкого конгресса 1698–1699 гг. В своих донесениях царю представитель России на конгрессе П. Б. Возницын неоднократно сообщал, что представители морских держав на конгрессе действовали в интересах Османской империи. В 1699 году переговоры продолжил Е. И. Украинцев. Он также указывал, что «послы английский и голландский по всем держат крепко турецкую сторону и больше хотят им всякого добра, нежели тебе, великому государю… У тебя, государя, завелось морское корабельное строение и плавание под Азов и у Архангельского города, и тому они завидуют и того ненавидят, чая себе от того в морской своей торговле великой помешки». Таким образом, морские державы стремились связать России руки на юге. Не желали они и появления России на Балтике.

11 ноября 1699 года в селе Преображенском состоялась встреча представителей России с саксонским курфюрстом и польским королем Августом II. Стороны подписали договор об обоюдном содействии в войне против Швеции. Вслед за этим Россия подписала договор и с Данией. И в первом, и во втором случае Россия четко определила время вступления страны в войну – только после заключения мирного договора с Турцией – и свою цель – получить выход в Балтийское море.

Конкретный план военных действий союзников разрабатывался с учетом союзнических договоров. Дания и Саксония первыми открывали военные действия, а Россия вступала в войну на территории Ингрии и Карелии только после подписания мира с Турцией.

На начало войны против шведской армии, которая насчитывала 36 тысяч хорошо обученных воинов, союзники могли выставить 105 тысяч. Правда, по качеству воины союзников значительно уступали шведам.

Военные действия начались в начале августа 1700 года, когда 7-тысячное саксонское войско Августа II вступило в Лифляндию, овладело городом Динамюнде и осадило Ригу. В это же время 16-тысячное войско датчан развернуло наступление в Голштинии.

Карл XII, 18-летний шведский король, первый ответный удар решил нанести по Дании. На стороне Швеции выступили морские державы Англия и Голландия. Они направили к Копенгагену объединенную эскадру. Шведские войска на суше быстро сломили сопротивление противника и двинулись к столице Дании. По требованию Карла XII Дания 7 (18) августа 1700 года подписала со Швецией мирный договор. Согласно договору, Дания отказывалась от союза с Россией, Саксонией и Польшей, признавала независимость Голштинии и обязалась уплатить Швеции военные издержки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: