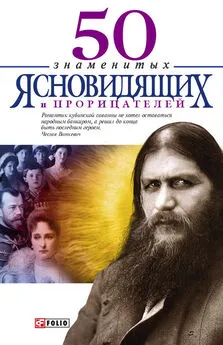

Мария Панкова - 50 знаменитых прорицателей и ясновидящих

- Название:50 знаменитых прорицателей и ясновидящих

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Фолио»3ae616f4-1380-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2008

- Город:Харьков

- ISBN:978-966-03-4290-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Панкова - 50 знаменитых прорицателей и ясновидящих краткое содержание

Нострадамус, Мессинг, Ванга – эти имена известны миллионам людей, ибо их обладатели владели даром, который всегда вызывал восхищение и страх окружающих. Они были ясновидящими и прорицателями: читали мысли, находили потерянное и даже могли предсказывать будущее. Их дар – загадочный и необъяснимый, – как правило, не приносил им счастья, но многие из них старались использовать его во благо.

Такие люди жили во все времена и во всех уголках земли: Эпименид в Древней Греции, сивиллы в Древнем Риме, Сергий Радонежский на Руси, Неро Реньо в средневековой Франции, Джон Ди в Англии времен Елизаветы I, Ленорман в наполеоновской Франции. XX век был не менее богат ясновидящими: Оссовецкий и Лева Федотов, Евангелина Адамс и Владимир Сафонов. Есть такие люди и среди живущих ныне.

О таких необыкновенных людях – ясновидящих и прорицателях – и рассказывает эта книга.

50 знаменитых прорицателей и ясновидящих - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

До восемнадцати лет Илья жил вместе с родителями (их звали Акиндин и Ирина) и двумя братьями – Андреем и Давидом. Когда в 1567 году в округе начался голод, он отправился на заработки в Нижний Новгород – уже мог сам заработать себе пропитание и не хотел сидеть на шее у родных. Два года о нем не было ничего слышно. В конце концов родители забеспокоились: обычный срок найма составлял год, и сын должен был прийти домой – повидаться. На поиски Ильи отправились его братья и вскоре нашли его в селе неподалеку от Нижнего Новгорода, где он работал у зажиточного крестьянина. Работы было много, и братья решили какое-то время поработать у того же хозяина. В один из вечеров, сидя в комнате вместе с другими работниками, Илья вдруг залился слезами. Все удивились и стали спрашивать – что произошло? Илья ответил: «Вижу преставление своего отца; несут родителя моего светлые юноши на погребение». Никто не знал – и не мог знать, – что именно в это время, в Успенский пост, Акиндин действительно скончался. Эту печальную новость братья узнали уже после того, как вернулись домой, – и сразу вспомнили видение Ильи…

После смерти отца семья переехала в Ростов – братья решили попробовать свои силы в торговле. Это начинание оказалось удачным, и они зажили в новом доме вполне благополучно. Вот только Илья не оставил своей давней мечты о монастыре. Он часто ходил в церковь, а в свободное время встречался с купцом Агафоником, у которого была небольшая библиотека духовных книг. Вероятно, именно эти встречи окончательно убедили юношу, что его место – не в миру, а в обители. Через какое-то время Илья попрощался с матерью и отправился в монастырь Бориса и Глеба.

Игумен монастыря встретил Илью с радостью. Он почувствовал, что юноша не ищет праздной (как казалось многим) жизни в монастыре, не пытается забыть несчастную любовь, а пришел именно потому, что чувствует в себе призвание. После недолгого периода послушания Илья принял постриг, а вместе с ним новое имя – Иринарх. Узнав об этом, в монастырь пришел Агафоник и некоторое время жил там. Сам купец не мог принять постриг – он был связан множеством обязательств в миру, но зато мог искренне порадоваться за своего друга. В конце концов он стал собираться в обратный путь, а Иринарх пошел проводить его. На обратном пути он размышлял, в какой обители он достигнет спасения. Самыми известными в то время были Кириллов Белозерский и Соловецкий монастыри. Но тут ему послышался голос: «Не ходи ни в Кириллов, ни на Соловки, здесь спасешься!» Иринарх начал сомневаться – а не послышалось ли ему, и тот же голос еще дважды повторил: «Здесь спасешься!» Тогда он понял, что ему было откровение свыше, и больше уже не помышлял о других обителях.

Дни и ночи Иринарха проходили в посте, молитвах и трудах. Сначала игумен назначил ему послушание в пекарне, позже – в пономарской службе. Молодой монах старался исполнить любую работу как можно лучше, но главной своей задачей считал молитву. Он всегда выстаивал службу до конца, не присаживаясь, и не пропускал ни одного богослужения. Вскоре он достиг состояния непрерывной молитвы. И удостоился нового чуда. Как-то раз Иринарх шел по своим делам и увидел босого странника. Он сжалился над ним и обратился к Богу с молитвой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, сотворивший небо и землю и первого человека, прародителя нашего Адама, по образу Своему, и почтивший его теплотою в святом рае, да будет воля Твоя святая со мною, рабом Твоим: дай, Господи, теплоту ногам моим, чтобы я мог помиловать сего странника и дать с себя сапоги на ноги его!». Об этом удивительном феномене упоминали многие подвижники: кожа становится нечувствительной к морозу, и человек сколь угодно долгое время может ходить босиком по снегу или ледяной воде без ущерба для здоровья. Отдав сапоги нищему, Иринарх почувствовал это тепло и с тех пор стал ходить без обуви. Игумен же воспринял это как проявление гордыни и стал приучать молодого монаха к смирению. То он велел ему молиться на улице, напротив оконца кельи, то отправлял подолгу звонить на колокольне. В принципе, это была обычная практика: монах должен был целиком и полностью избавиться от проявлений своей собственной воли, чтобы получить возможность вершить волю Божию. Однако долгие молитвы на морозе и дополнительные послушания не вразумили Иринарха. Он кротко, без единого слова шел выполнять очередное распоряжение игумена, но отказался обувать новые сапоги… Как последнее средство игумен испробовал голод: три дня Иринарх провел в заключении без воды и пищи, но остался тверд в своем решении. Тогда ему было позволено вернуться к обычным послушаниям. Так и ходил он зимой и летом без обуви, вызывая недоумение прихожан и раздражение игумена. Только раз он обморозил ноги – когда услышал, что в Ростове осудили невиновного, и босиком в лютый мороз поспешил ему на помощь. После этого Иринарх три года мучился от ран на ногах, но потом получил чудесное исцеление. Игумен, видя упорство Иринарха, все-таки нашел для него метод вразумления: отправил на работы вне монастыря. Теперь молодой подвижник был лишен возможности бывать в церкви так часто, как ему хотелось, и решил все же оставить обитель.

Новым пристанищем Иринарха стал Авраамиев Богоявленский монастырь, находившийся в Ростове. Там ему понравилось больше: братия встретила радостно, архимандрит благословил стать келарем, теперь он мог посещать все службы… Одно только смущало Иринарха: монахи и служители буквально истощали монастырское достояние, каждый брал то, что считал нужным. Выросший в крестьянской семье Иринарх только вздыхал: «Преподобный Авраамий, не я твоему монастырю разоритель!» Как-то во сне ему явился сам преподобный Авраамий и утешил его. Он сказал, что по его молитве монастырские запасы не оскудевают, а Иринарху посоветовал давать всем припасы без ограничения. Было у него и еще одно видение: стоя на литургии, он, как и много лет назад, внезапно заплакал. Не стало Ирины… После похорон матери Иринарх вновь решил сменить обитель. На сей раз причиной его ухода были не гонения, а чрезмерный почет – ему казалось, что келарь – слишком высокая должность, ему хотелось послушания, которое больше способствовало бы смирению.

Иринарх перешел в ростовский монастырь святого Лазаря. Три с половиной года он провел в уединенной келье, смиряя плоть. Иногда он ничего не ел по нескольку дней и постоянно молился. Единственным его посетителем был преподобный Иоанн юродивый, с которым Иринарх вел духовные беседы. В затворе он вспоминал монастырь Бориса и Глеба и с горечью говорил: «Святые страстотерпцы Борис и Глеб и вся монастырская братия! Есть у вас в монастыре много места, а мне грешному места нет». Во сне явились ему эти святые и велели возвратиться в монастырь. Проснувшись, Иринарх узнал, что за ним пришел старец из Борисо-Глебского монастыря с наказанием от нового настоятеля Варлаама вернуться в обитель.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: