Борис Малиновский - Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники

- Название:Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БХВ-Петербург

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9775-3309-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Малиновский - Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники краткое содержание

Показано, что представляла собой советская отрасль информационных технологий в реальности, без преувеличений и излишнего самоуничижения. Сборник составлен из очерков, посвященных создателям отечественной вычислительной техники советского периода. Вы узнаете о том, что в СССР существовала довольно развитая компьютерная отрасль, обеспечившая научные и военные нужды государства, созданная совершенно самостоятельно и нередко превосходившая зарубежные достижения. Авторы прослеживают все этапы ее развития, от создания первых компьютеров до распада самой страны, и подробно разбирают причины сдачи завоеванных позиций.

Для широкого круга читателей

Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вот в эту обстановку и попал в 1956 г. Глушков. Ему было непросто, потому что после Лебедева лидером можно было стать только за счет интеллекта, а не по должности. Что с самого начала поразило в Викторе Михайловиче и сразу привлекло к нему? Прежде всего комплексное видение проблемы. Как будто он смотрел на наш мир с какой-то поднятой над землей точки и обозревал все пространство сразу. Все наши „старички“ были отличные специалисты, но все-таки в достаточно узкой области, а Виктор Михайлович обладал даром охватывать сразу всю совокупность проблем и при этом остро чувствовать направления перспективного развития. Я ясно помню, как в первых же своих высказываниях о вычислительной технике он четко сформулировал основные идеи ее развития, определил ближние и дальние цели нашей работы в этой области. Мы были поражены способностью Виктора Михайловича быстро вникать и профессионально разбираться практически во всех вопросах, связанных с созданием ЭВМ».

Через год В. М. Глушков возглавил созданный на базе бывшей лаборатории вычислительной техники Вычислительный центр АН УССР. В декабре 1962 года на базе ВЦ АН УССР был организован Институт кибернетики АН Украинской ССР, который под руководством В. М. Глушкова стал крупнейшим в СССР научно-исследовательским и проектноконструкторским центром в области информатики, кибернетики, вычислительной техники и автоматизированных систем управления.

Чтобы закончить с темой про «сложный» характер Глушкова, стоит упомянуть, что родные Лебедева в беседе с автором этих строк вспоминали, что он к Глушкову относился несколько скептически. Это не мешало Лебедеву признавать высокий уровень теоретической школы Глушкова и использовать ее разработки. Зиновий Львович Рабинович, один из ветеранов школы Лебедева, вспоминает о работах глушковского Института кибернетики, где он возглавлял один из отделов: «Технический проект „Украина“ подвергся изучению и тщательному обсуждению на НТС МРП (доклад Виктор Михайлович поручил сделать мне как главному конструктору) и после довольно бурных дебатов (в которых главным оппонентом был сам С. А. Лебедев) был единодушно одобрен. Однако машина не была построена, хотя основные решения в ней были проверены на макетах, моделях, а также расчетным путем. Но весьма положительную роль эта разработка, безусловно, сыграла — принцип структурной интерпретации ЯВУ не только в малых, но и в высокопроизводительных машинах восторжествовал и был подхвачен в ряде высокоавторитетных организаций, из которых особенно показателен ИТМ и ВТ им. С. А. Лебедева, применивший его в качестве одного из двух основных фундаментальных принципов построения „Эльбруса“, первой отечественной суперЭВМ, получившей весьма положительные отзывы за рубежом. В монографии, посвященной „Эльбрусу“, об этом прямо сказано со ссылками на „МИР“, проект „Украины“ и лично на В. М. Глушкова».

Из рассказов Б. Н. Малиновского следует, что Глушков излишне прислушивался к словам различных «информаторов», вертевшихся вокруг. Отметим однако, что В. М. Глушков умел быть объективным, когда хотел: характеристика президента АН УССР Б. Е. Патона, как «президента по призванию», принадлежит именно Глушкову (несмотря на то, что когда-то Патон обошел его на выборах президента АН УССР, и Глушков переживал по этому поводу). Сыграло, очевидно, свою роль и предвзятое отношение к окружающим Валентины Михайловны Глушковой, ревниво относившейся к успехам тех, кого она полагала соперниками своего мужа. Малиновский вспоминает о Валентине Михайловне: «Очень ревностно относясь к оценке деятельности мужа, она иногда теряла чувство меры. Встречи с ней, когда мной готовилась книга о жизни и творчестве В. М. Глушкова, проходили в весьма острой и жесткой полемике. Она, например, упорно не признавала роль С. А. Лебедева в развитии вычислительной техники в Украине, считая, что все началось с работ В. М. Глушкова. Я на себе испытал ее пристрастность при подготовке материала о Викторе Михайловиче. Помню, после очередного горячего разговора (а я считал необходимым ознакомить ее с полным текстом рукописи), она раздраженно пригрозила:

— Поставлю Вашей рукописи красный свет!».

Из подобных свидетельств автор этих строк заключает, что в распространенном сейчас на Украине мифе о том, что всю советскую кибернетику и вычислительную технику якобы создал Глушков (об этом автору говорили многие), есть и немалая доля «заслуг» Валентины Михайловны.

Теория и практика

Из сохранившихся свидетельств можно заключить, что интересы Глушкова все-таки сначала больше тяготели к теории. Сам Глушков говорит об этом так: «Я решил превратить проектирование машин из искусства в науку». Б. Н. Малиновский вспоминает, как в 1960 году Глушков фактически свалил на него, как на заместителя директора, повседневную работу по руководству ВЦ. В этот период Виктор Михайлович получил убедительные результаты в области теории цифровых автоматов, которые заложили фундамент для дальнейших работ по автоматизации проектирования ЭВМ. Развив теоретические разработки американских ученых, в первую очередь Клини и Мура, Глушков создал необходимый математический аппарат, при помощи которого стало возможно представлять компоненты ЭВМ, как схемы, так и программы, в виде алгебраических выражений. Эти результаты были внедрены при проектировании ЭВМ в Институте кибернетики АН УССР, а затем и в других организациях.

Вклад Глушкова в теорию цифровых автоматов вызвал огромный интерес в международном научном сообществе: его знаменитая монография «Синтез цифровых автоматов» была переведена на английский язык и издана в США и ряде других стран. В 1964 году за цикл работ по теории автоматов В. М. Глушков был удостоен Ленинской премии. В том же году он был избран действительным членом АН СССР по отделению математики.

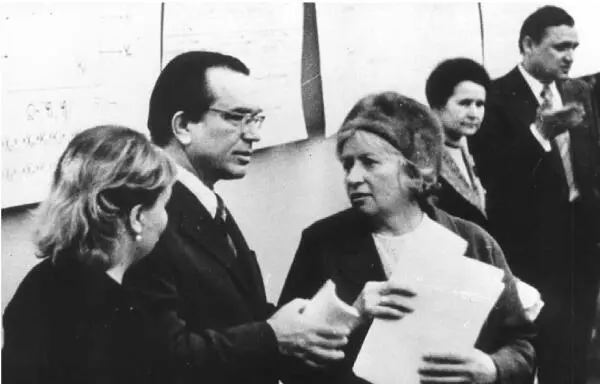

Виктор Михайлович Глушков и Екатерина Логвиновна Ющенко, 1960-е годы

В 1961 году в журнале «Успехи математических наук» и в 1965 году в журнале «Кибернетика» В. М. Глушков опубликовал результаты исследований в области теории программирования и систем алгоритмических алгебр, которые стали фундаментальным вкладом в алгебру регулярных событий. В этой работе была доказана фундаментальная теорема о регуляризации произвольного алгоритма, в частности программы или микропрограммы.

Заслуга Глушкова состоит в том, что он предложил математический аппарат формализации функционирования произвольных кибернетических систем — аппарат систем алгоритмических алгебр (САА). В 1974 году аппарат САА получил развитие в области теоретического программирования, что получило отражение в монографии В. М. Глушкова, Г. Е. Цейтлина и Е. Л. Ющенко «Алгебра, языки, программирование». Как и другие разработки Глушкова, аппарат САА был использован на практике: для формализации семантики адресного языка для ЭВМ «Днепр-2», модели двустороннего параллельного анализатора языка Кобол на ЕС ЭВМ, компонентов кросс-систем программного обеспечения специализированных мини— и микроЭВМ на ЕС ЭВМ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: