Борис Малиновский - Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники

- Название:Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БХВ-Петербург

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9775-3309-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Малиновский - Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники краткое содержание

Показано, что представляла собой советская отрасль информационных технологий в реальности, без преувеличений и излишнего самоуничижения. Сборник составлен из очерков, посвященных создателям отечественной вычислительной техники советского периода. Вы узнаете о том, что в СССР существовала довольно развитая компьютерная отрасль, обеспечившая научные и военные нужды государства, созданная совершенно самостоятельно и нередко превосходившая зарубежные достижения. Авторы прослеживают все этапы ее развития, от создания первых компьютеров до распада самой страны, и подробно разбирают причины сдачи завоеванных позиций.

Для широкого круга читателей

Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

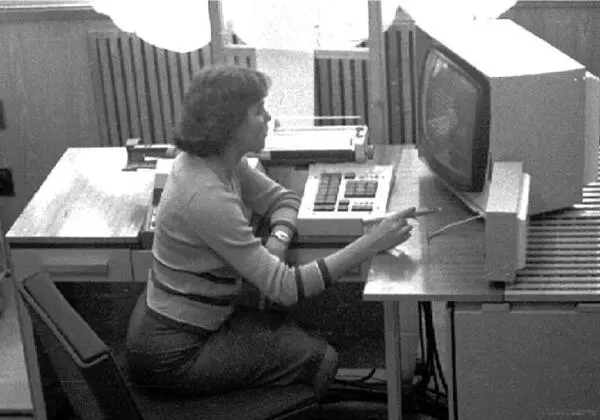

Рядовой компьютерный пользователь шестидесятых годов мог никогда не увидеть ЭВМ вживую: все общение происходило через неприветливого дежурного диспетчера в узком окошечке. Многое зависело от аккуратности молоденьких операторш «устройств подготовки данных» (УПД) — при малейшей ошибке вам возвращали всю колоду перфокарт с комментариями машины, в которых приходилось разбираться самостоятельно. Заменив перфокарту с ошибочными кодами, вы были вынуждены снова становиться в очередь на «машинное время», поэтому отладка достаточно сложного расчета для рядового инженера могла длиться неделями и месяцами.

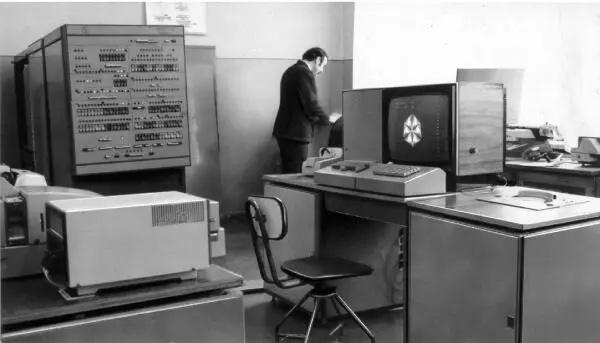

Появление «МИРов» решительно поменяло этот порядок. Теперь инженер самостоятельно садился за пульт машины и либо прямо набирал свою программу на пишущей машинке, либо вводил ранее подготовленную с перфоленты или магнитной карты. Язык «АЛМИР» (подмножество основного языка «Аналитик») был максимально приближен к инженерной практике, и доступен для освоения любому, имеющему техническое образование, а система управления машиной на редкость прозрачна и продумана. «МИРы» были ориентированы на еще непривычный для тех времен диалоговый режим: результаты расчетов тут же выводились на ту же пишущую машинку, можно было немедленно внести изменения в программу и сразу повторить расчет.

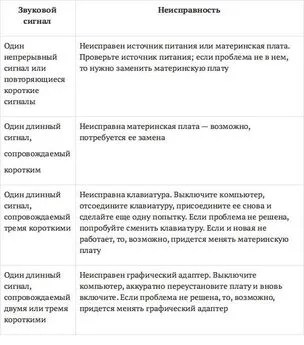

МИР-2 даже имел некий прототип современного манипулятора мышь — световое перо (см. рисунок ниже), с помощью которого можно было вносить изменения в текст про

граммы на экране дисплея. Но самое главное крылось в архитектуре и конструкции машины: Глушков на практике доказал, что для эффективной организации вычислительного процесса совсем не нужны суперкомпьютеры.

В 48 килобитах (не килобайтах!) памяти МИР-1 «умел» оперировать:

✓ с системами линейных алгебраических уравнений до 20-го порядка;

✓ с системами обыкновенных дифференциальных уравнений до 16-го порядка;

✓ с дифференциальными уравнениями в частных производных;

✓ с системами нелинейных уравнений до 6-го порядка;

✓ с интегральными уравнениями и брать интегралы в буквенных обозначениях.

В «МИРе» не было фиксированной разрядности чисел: и для целых, и для реальных чисел она была такой, какой ее задавал программист. Для целого числа разрядность результатов вычислений ограничивалась только объемом памяти: МИР-2 запросто возводил 999 в степень 999, выдавая на печать ВСЕ значащие цифры результата (порядка трех тысяч знаков). Неудивительно, что те, кому довелось в свое время поработать на «МИРах», через десяток лет рассматривали импортные IBM PC и Apple со встроенным Бейсиком, как до крайности примитивные и непродуманные изделия.

За пультом ЭВМ «МИР-2». В руке оператора — световое перо (фото автора, 1975 год)

В подходе к конструированию «МИРов» в полной мере проявилось достоинство Глушкова, сочетавшего в себе математика мирового уровня с общеинженерной подготовкой: напомним, как еще в детстве с помощью отца он конструировал радиоприемники и управляемые модели. В создании персональных компьютеров на Западе математики не участвовали, их авторами были инженеры-электронщики без основательной математической подготовки, что не могло не сказаться на уровне разработок. Как много потеряла отрасль от этого, можно видеть на примере присоединившегося к процессу создания первых компьютеров выдающегося математика Джона фон Неймана, которому сразу удалось далеко продвинуть теоретические основы конструирования вычислительных машин. Потому наличие теоретика Глушкова для советской компьютерной отрасли было невероятной удачей.

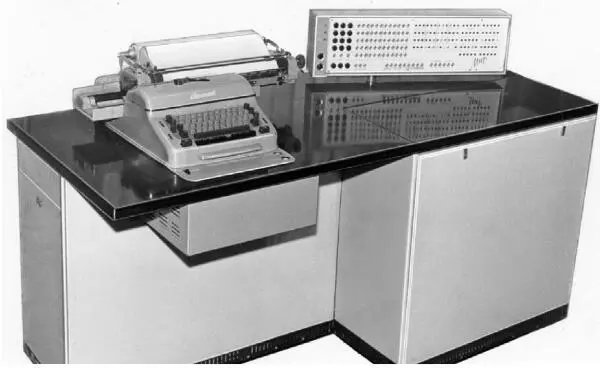

ЭВМ МИР-1

В конце 1960-х годов В. М. Глушков вплотную приблизился к решению проблемы принципиального изменения архитектуры ЭВМ. При разработке ЭВМ «Украина» им была предложена структура, отличная от классической модели фон Неймана. Эта машина построена не была из-за отсутствия необходимой элементной базы, но заложенные в нее идеи Виктор Михайлович в 1974 году изложил в докладе о рекурсивной ЭВМ на конгрессе Международной федерации по обработке информации (IFIP). В его выводах было заявлено, что только разработка принципиально новой «нефоннеймановской» архитектуры вычислительных систем позволит решить проблему создания суперЭВМ, производительность которых увеличивается неограниченно при наращивании аппаратных средств (в отличие от «обычных» многопроцессорных ЭВМ, где рост производительности быстро снижается с увеличением числа вычислительных ядер).

Идея построения рекурсивной ЭВМ, основанная на использовании математического аппарата рекурсивных функций, так и осталась нереализованной из-за отсутствия в то время необходимой технической базы. Однако сам принцип вошел в арсенал современной информатики: рекурсивные функции изучает сейчас любой студент по специальностям, связанным с программированием.

В конце 1970-х годов Глушков предложил принцип макроконвейерной архитектуры ЭВМ со многими потоками команд и данных (архитектура MIMD по современной классификации), как принцип реализации «нефоннеймановской» архитектуры и получил авторское свидетельство на данное изобретение. Этот принцип в дальнейшем был реализован в макроконвейерной ЭВМ в Институте кибернетики под руководством В. М. Глушкова С. Б. Погребинским (главный конструктор), В. С. Михалевичем, А. А. Летичевским, И. Н. Молчановым. Машина ЕС-2701 (1984) и вычислительная система ЕС-1766 (1987) были переданы в серийное производство на Пензенский завод ЭВМ. На тот период это были самые мощные в СССР вычислительные системы с номинальной производительностью, превышающей рубеж 1 млрд оп./с. При этом в многопроцессорной системе обеспечивались почти линейный рост производительности по мере наращивания вычислительных ресурсов и динамическая реконфигурация.

ЭВМ МИР-2

ЭВМ МИР-3

Выдающийся кибернетик

Еще живя в Свердловске, В. М. Глушков прочитал статью С. Л. Соболева, А. И. Китова и А. А. Ляпунова «Основные черты кибернетики» [5.3] и книгу А. И. Китова «Электронные цифровые машины» [5.2] — первую отечественную книгу-учебник по программированию ЭВМ и их применениям. Это в значительной степени повлияло на его дальнейшую научную специализацию. Вычислительная техника рассматривалась Виктором Михайловичем как основное техническое средство кибернетики. Такое понимание нашло отражение в первой в мире «Энциклопедии кибернетики», подготовленной в двух томах по инициативе В. М. Глушкова большим коллективом научных сотрудников и специалистов и изданной в 1974 году под его редакцией. В энциклопедии освещались теоретическая, экономическая, биологическая и техническая кибернетика, теория ЭВМ, прикладная и вычислительная математика.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: