Борис Малиновский - Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники

- Название:Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БХВ-Петербург

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9775-3309-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Малиновский - Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники краткое содержание

Показано, что представляла собой советская отрасль информационных технологий в реальности, без преувеличений и излишнего самоуничижения. Сборник составлен из очерков, посвященных создателям отечественной вычислительной техники советского периода. Вы узнаете о том, что в СССР существовала довольно развитая компьютерная отрасль, обеспечившая научные и военные нужды государства, созданная совершенно самостоятельно и нередко превосходившая зарубежные достижения. Авторы прослеживают все этапы ее развития, от создания первых компьютеров до распада самой страны, и подробно разбирают причины сдачи завоеванных позиций.

Для широкого круга читателей

Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

У нас в стране все организации были плохо подготовлены к восприятию обработки экономической информации. Вина лежала как на экономистах, которые практически ничего не считали, так и на создателях ЭВМ. В результате создалось такое положение, что у нас органы статистики и частично плановые были снабжены счетно-аналитическими машинами образца 1939 года, к тому времени полностью замененными в Америке на ЭВМ.

Американцы до 1965 года развивали две линии: научных машин (это двоичные машины с плавающей запятой, высокоразрядные) и экономических машин (последовательные двоично-десятичные с развитой памятью и т. д.). Впервые эти две линии соединились в машинах фирмы IBM.

У нас нечему было сливаться, так как существовали лишь машины для научных расчетов, а машинами для экономики никто не занимался. Первое, что я тогда сделал, — попытался заинтересовать конструкторов, в частности Б. И. Рамеева (конструктора ЭВМ „Урал-1“, „Урал-2“) и В. В. Пржиялковского (конструктора ЭВМ серии „Минск“), в необходимости разработки новых машин, ориентированных на экономические применения.

Я организовал коллектив у нас в институте, сам разработал программу по его ознакомлению с задачей, поставленной Косыгиным. Неделю провел в ЦСУ СССР, где подробно изучал его работу. Просмотрел всю цепочку от районной станции до ЦСУ СССР. Очень много времени провел в Госплане, где мне большую помощь оказали старые его работники. Это прежде всего Василий Михайлович Рябиков, первый заместитель председателя Госплана, ответственный за оборонную тематику, И. Спирин, заведующий сводным сектором оборонных отраслей в Госплане СССР. У обоих был очень большой опыт руководства военной экономикой, и, конечно, они хорошо знали работу Госплана. С их помощью я разобрался со всеми задачами и этапами планирования и возникающими при этом трудностями. За 1963 год я побывал не менее чем на 100 объектах, предприятиях и организациях самого различного профиля: от заводов и шахт до совхозов. Потом я продолжал эту работу, и за десять лет число объектов дошло почти до тысячи. Поэтому я очень хорошо, возможно, как никто другой, представляю себе народное хозяйство в целом: от низа до самого верха, особенности существующей системы управления, возникающие трудности и что надо считать. Понимание того, что нужно от техники, у меня возникло довольно быстро. Задолго до окончания ознакомительной работы я выдвинул концепцию не просто отдельных государственных центров, а сети вычислительных центров с удаленным доступом, т. е. вложил в понятие коллективного пользования современное техническое содержание. […]

Характерным было наличие распределенного банка данных и возможность безадресного доступа из любой точки этой системы к любой информации после автоматической проверки полномочий запрашивающего лица. Был разработан ряд вопросов, связанных с защитой информации. Кроме того, в этой двухъярусной системе главные вычислительные центры обмениваются между собой информацией не путем коммутации каналов и коммутации сообщений, как принято сейчас, с разбивкой на письма, я предложил соединить эти 100 или 200 центров широкополосными каналами в обход каналообразующей аппаратуры с тем, чтобы можно было переписывать информацию с магнитной ленты во Владивостоке на ленту в Москве без снижения скорости. Тогда все протоколы сильно упрощаются и сеть приобретает новые свойства. Это пока нигде в мире не реализовано. Наш проект был до 1977 года секретным».

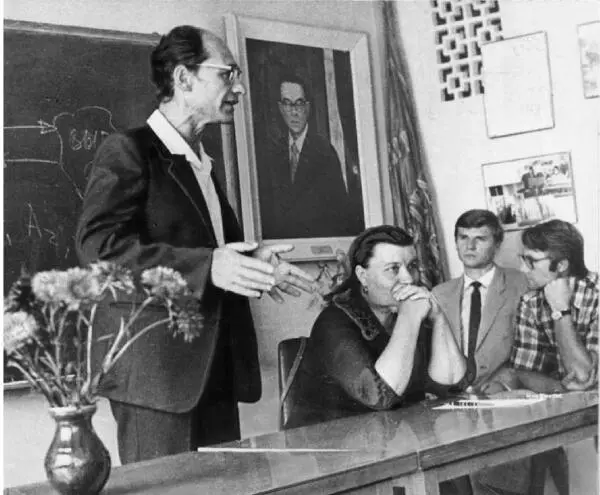

В. М. Глушков выступает перед журналистами, 1960-е годы

Глушков лично изучил работу многих объектов народного хозяйства: заводов различных отраслей, шахт, железных дорог, аэропортов, высших органов управления — Госплана, Госснаба, ЦСУ, Минфина. Он работал над применением макроэкономических моделей и способов совершенствования приемов государственного управления, что нашло отражение в его монографии «Макроэкономические модели и введение в ОГАС» (1975). Виктор Михайлович предложил концепцию ОГАС как единой системы сбора отчетной информации, планирования и управления народным хозяйством, информационной базы для моделирования различных вариантов развития народного хозяйства.

В предэскизном проекте ЕГСВЦ, созданном в 1964 году группой известных советских ученых (включая и А. И. Китова) из ряда известных научных центров страны во главе с В. М. Глушковым, предлагалось создание компьютерной сети, объединяющей примерно 100 крупных центров в промышленных городах и центрах экономических районов, объединенных широкополосными каналами связи с коммутацией сообщений и связанных с 20 тысячами центров предприятий и организаций. Предусматривались создание распределенного банка данных и разработка системы математических моделей для управления экономикой.

Глушков честно предупреждал, что ресурсы потребуются, возможно, большие, чем для атомного и космического проекта вместе взятых — хотя в конечном итоге и оправдаются. Но не это смутило высокое начальство: Глушков натолкнулся на тот же самый непреодолимый барьер, который ранее остановил инициативу Китова. Представленный в правительство в 1964 году проект ОГАС встретил резкие демагогические возражения руководства ЦСУ СССР, затем длительное время перерабатывался в ЦСУ СССР, Госплане СССР, но так и не был реализован. Препятствовали созданию ОГАС некомпетентность высшего звена руководства страной, нежелание среднего бюрократического звена работать под жестким контролем, неготовность общества в целом, несовершенство существовавших в то время средств вычислительной техники и связи, непонимание со стороны ученых-экономистов (по выражению Глушкова, «которые вообще ничего не считали»). Один из характерных доводов оппонентов звучал так: «Методы оптимизации и автоматизированные системы управления не нужны, поскольку у партии есть свои методы управления: для этого она советуется с народом, например, созывает совещание стахановцев или колхозников-ударников». Иронию иностранной прессы («Глушков собирается заменить кремлевских шефов вычислительными машинами!») воспринимали совершенно всерьез, как посягательство Глушкова на «святые основы». То есть концепции ОГАС и ЕГСВЦ, правильно отражающие в техническом плане централизованную структуру общественного устройства страны, встретили сопротивление самой общественной системы.

А. А. Летичевский (стоит) и Ю. В. Капитонова (справа) на семинаре в отделе В. М. Глушкова

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: