Борис Малиновский - Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники

- Название:Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БХВ-Петербург

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9775-3309-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Малиновский - Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники краткое содержание

Показано, что представляла собой советская отрасль информационных технологий в реальности, без преувеличений и излишнего самоуничижения. Сборник составлен из очерков, посвященных создателям отечественной вычислительной техники советского периода. Вы узнаете о том, что в СССР существовала довольно развитая компьютерная отрасль, обеспечившая научные и военные нужды государства, созданная совершенно самостоятельно и нередко превосходившая зарубежные достижения. Авторы прослеживают все этапы ее развития, от создания первых компьютеров до распада самой страны, и подробно разбирают причины сдачи завоеванных позиций.

Для широкого круга читателей

Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

От концепции ЕГСВЦ-ОГАС была осуществлена на практике лишь небольшая часть по созданию ведомственных автоматизированных систем управления (АСУ). Виктор Михайлович являлся главным идеологом и одним из основных создателей индустрии АСУ в СССР. Прикладные разработки академика Глушкова и его школы охватывали широкий круг областей применения: автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП); системы автоматизации научных исследований и испытаний сложных промышленных объектов; автоматизированные системы организационного управления промышленными предприятиями (АСУП).

В. М. Глушков вместе со своими учениками и соратниками внес большой вклад в формирование и реализацию идей создания АСУТП, разработку соответствующей теории, математических, программных и специальных технических средств для управления технологическими процессами в микроэлектронике, металлургии, химической промышленности, судостроении. Усилиями специалистов Института кибернетики были автоматизированы испытания на механическую усталость материалов в Институте проблем прочности АН Украины, экспериментальные исследования в Институте геологии и геофизики, Институте проблем онкологии АН Украины. Работы по автоматизации испытаний сложных промышленных объектов были выполнены для морского флота и авиации.

В 1967 году на львовском телевизионном заводе «Электрон» была сдана в эксплуатацию созданная под его руководством первая в стране АСУП «Львов». Б. Н. Малиновский вспоминает: «Во Львов был послан В. И. Скурихин с командой в пятнадцать человек. За два года система была создана. Скурихин и его ближайшие помощники — А. А. Морозов, Т. П. Подчасова, В. В. Шкурба и др. — все это время жили практически во Львове, работали по двенадцать и более часов в сутки, без выходных. Рассказывая об этих памятных днях, Скурихин вспомнил, как он встретил новый 1966 год: после напряженнейшего рабочего дня не пошел в гостиницу, а устроился спать на своем рабочем столе, да так и проспал всю новогоднюю ночь».

В тот же период была разработана типовая АСУП, предназначенная для внедрения на предприятиях девяти оборонных ведомств. Также В. М. Глушков активно занимался проектированием и внедрением другого типа автоматизированных систем — отраслевых автоматизированных систем управления (ОАСУ). ОАСУ Минрадиопрома СССР, созданная под его научным руководством (причем в качестве главного конструктора выступил А. И. Китов), была признана типовой для всех девяти оборонных отраслей Советского Союза. В. М. Глушков длительное время исполнял обязанности председателя Совета директоров головных институтов оборонных отраслей по управлению, экономике и информатике.

Следует отметить, что в мире была предпринята еще одна попытка построения подобной глобальной системы управления экономикой — в начале 1970-х годов в альендовском Чили под руководством английского кибернетика Стаффорда Бира. Проект «Киберсин» предпринимался в условиях экономики, неизмеримо меньшей по масштабам, чем советская, и куда более скудных ресурсов, и, возможно, поэтому был доведен до стадии куда большей готовности, чем советские прототипы. Проект был остановлен после пиночетовского переворота, но и сейчас имеются энтузиасты его возрождения.

Пророческие предсказания

Со времен Виктора Михайловича Глушкова в компьютерных науках сменилась не одна эпоха. Кибернетика растворилась в информатике, революция, вызванная появлением персональных компьютеров, уже уступила место революции информационной. Виктор Михайлович, разумеется, не мог себе представить, что всего через четверть века после его смерти компьютеры станут карманными, у многих жителей страны появится по несколько устройств, объединенных глобальной общемировой сетью, а главным их качеством станут не вычислительные возможности, а коммуникационные.

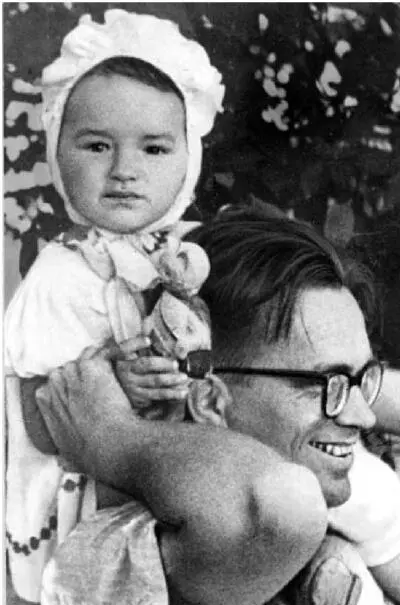

В. М. Глушков с дочерью Олей, 1950-е годы

Тем интереснее, что еще в начале 1970-х он с большой степенью достоверности предсказал многие функции компьютеров будущего, реализованные в наши дни. Вот что он говорил в 1975 году в интервью издательству «Молодая гвардия»[1.4]:

«— Виктор Михайлович, ну а как будет обстоять дело с памятниками культуры? Как будут накапливаться в памяти компьютера различная производственная информация, описания изобретений, открытий — это ясно. Так нельзя ли будет проделать то же самое с произведениями искусства, литературы?

— Недалеко то время, когда электронно-вычислительные машины станут кладовыми не только технических в научных знаний человечества, но и сокровищницами всего, что было создано им за многие века своего существования на Земле. В сущности, они станут огромной и вечной памятью его. Ведь мы уже говорили о том, что любую зрительную информацию можно представить в виде цифр. А это значит, что при усовершенствовании таких считывающих устройств можно будет разбить на мельчайшие точки любую картину из любого художественного музея. Затем прибор объективным образом оценит цвет каждой из них и разделит этот цвет на составляющие, как разделяется он, ну, скажем, в полиграфии при многоцветной печати.

И вот в таком цифровом виде бесценные сокровища живописи смогут храниться сколько угодно долго в электронной памяти компьютера. При этом они не будут выцветать, тускнеть, им не будет страшна никакая порча. В то же время они по первому же требованию смогут быть воспроизведены на экране. Для этой цели, конечно, придется создать телевизионные экраны невиданных ныне размеров, так как, для того чтобы воспроизвести в натуральную величину картину А. Иванова „Явление Христа народу“, нужен будет и соответствующий экран. Хотя вполне реально, что будет изобретен и другой способ воспроизведения подобной информации.

— А как же будет обстоять дело, ну, скажем, со скульптурами? Их ведь на экране не очень-то передашь.

— Я думаю, что вполне можно будет делать это с помощью голографии. Вы же, наверное, знаете, что она позволяет получить нормальное трехмерное изображение. Так что воспроизвести с ее помощью скульптурные произведения и архитектурные памятники не составит особого труда. Вполне понятно, что с произведениями литературы дело будет обстоять куда проще. Ведь уложить в необъятную память компьютера книги всех библиотек мира будет очень просто. Ну а о том, что на магнитную ленту можно записывать музыку или кинофильмы, сегодня знают все. И опять же магнитная лента стареет куда медленнее, чем обычная кинопленка. Так что с кинофильмами и музыкой дело обстоит еще проще.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: