Наталья Первухина-Камышникова - В. С. Печерин: Эмигрант на все времена

- Название:В. С. Печерин: Эмигрант на все времена

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9551-0118-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Первухина-Камышникова - В. С. Печерин: Эмигрант на все времена краткое содержание

Владимир Сергеевич Печерин (1807–1885), поэт-романтик, демоническая фигура в «Былом и думах» Герцена, автор пародируемой Достоевским поэмы «Торжество смерти», «первый русский политический эмигрант» (Л. Каменев) и «один из первых русских интеллигентов» (В. С. Франк), русский католик, находивший опору в философии стоицизма, остался в памяти потомков, как он и мечтал, благодаря «одной печатной странице», адресованной России – автобиографическим заметкам, писавшимся в Ирландии в 1860—1870-е гг. и собранным в книгу «Замогильные записки. Apologia pro vita mea». В мемуарах Печерина отразилась история русской мысли всего XIX века, а созданный им автопортрет «лишнего человека» дополняет галерею образов классической русской литературы.

Настоящее исследование посвящено анализу сложного переплетения реального опыта Печерина с его представлениями о самом себе. Книга рассчитана на русского читателя.

В. С. Печерин: Эмигрант на все времена - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вся обуза пастырского попечения лежала на мне. Я каждый день с утра до вечера рыскал по окрестностям, отыскивая заблудших овец Израиля – и, правду сказать, это было очень паршивое стадо. (…) Ирландцы в Ирландии имеют многие любезные качества; но, переселившись в Англию, они совершенно перерождаются и делаются ни к чему не годными негодяями (…). Легкомыслие, любовь к приключениям и бродяжнической жизни и отсутствие всякого чувства долга, т. е. нравственного чувства вообще (sens moral) – вот главные черты ирландского характера! (РО: 282–283).

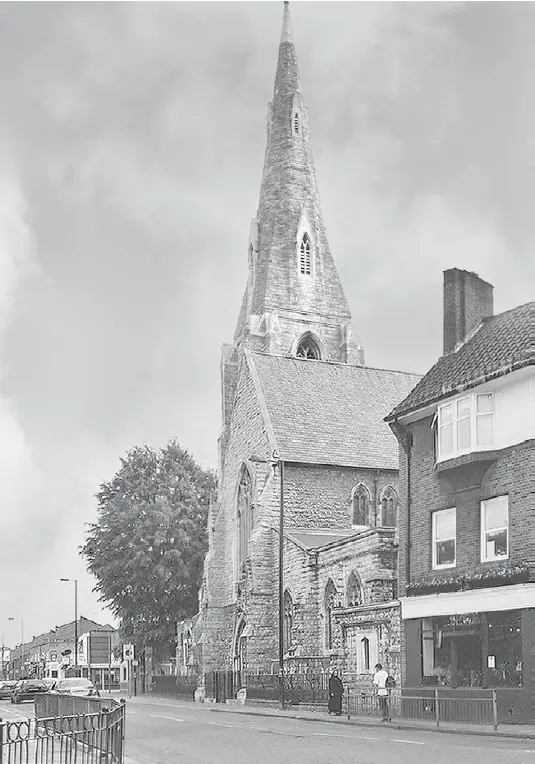

Церковь Сент-Мери в Клапаме. Общий вид с улицы. (Фото автора)

Церковь Сент-Мери в Клапаме. Вывеска у входа

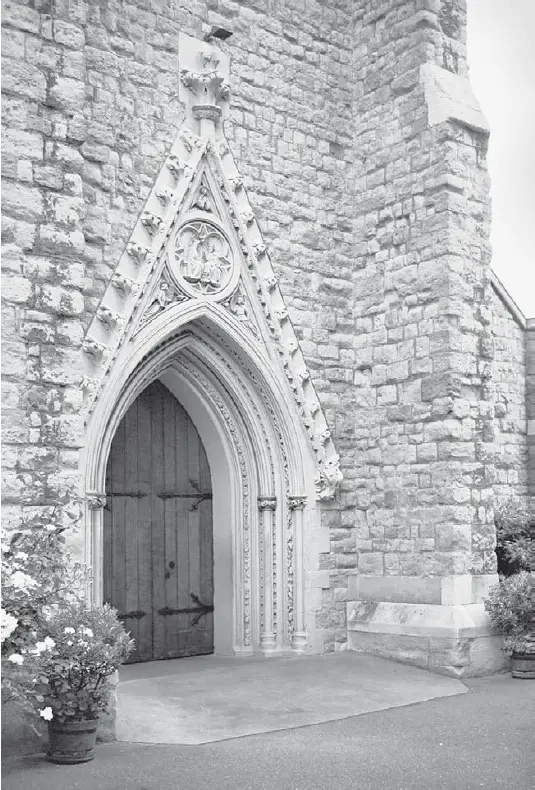

Главный вход в церковь Сент-Мери

Церковный дворик и часть старой стены церкви Сент-Мери

Нигде, хотя бы мельком, Печерин не упоминает, что заставляло ирландцев переселяться в Англию или в Америку – «прибежище всех скорбящих и всех негодяев» (РО: 283). Это тем более поразительно, что он столкнулся с ирландцами в период национальной трагедии, получившей название Великого Голода. Несколько лет подряд весь урожай картофеля, основного продукта питания ирландцев, сгнивал или еще в земле, или вскоре после уборки, пораженный картофельной ржой. Через несколько дней после копки картофелины обращались в черную слизь. Деньгами, вырученными за картофель, крестьяне-арендаторы обычно платили владельцам за крошечные участки, на которой стояли их жилища. Владельцы земли были протестантами, арендаторы – католиками. За неуплату арендаторов с семьями безжалостно выселяли. Люди умирали прямо на земле от голода и холода, или в организованных англичанами работных домах от истощения и свирепствующего голодного тифа.

Между 1846 и 1850 годами население сократилось с 8 до 5 миллионов. Часто суда, на которых ирландцы плыли в Америку, были для плавания давно непригодны, тем более по бурному Атлантическому океану – их называли «плавучие гробы». Чтобы попасть на судно, идущее в Англию или Америку, люди отдавали последние деньги (самые бедные не имели и этого шанса), но даже если судно не тонуло, к месту назначения прибывала половина – остальные погибали в пути от голода, тифа, иногда холеры. По прибытии они оказывались источником заразы, наводя ужас на местных жителей. Неграмотные, полные предрассудков крестьяне, беспомощные в большом городе, католики среди протестантского населения, – ирландцы еще много лет составляли самую бедную и презираемую часть городских низов по обе стороны океана.

Печерин несомненно сочувствовал беднякам, но в воспоминаниях это не отразилось. Его холодная и отстраненная оценка ирландцев могла бы объясняться тем, что ему не хотелось говорить с Чижовым о том, что тому было совсем чуждо и неизвестно, что ирландская тема не имела касательства к основным векторам его повествования: истории отношения к России, власти католического дурмана, жажде прощения и примирения. Но отделываясь общими фразами о сочувствии ирландскому крестьянину, так похожему, по его замечанию, на русского, угнетенного крепостничеством, Печерин посвящает целое эссе порокам ирландцев [59]. Знакомство с реальными условиями его миссионерской деятельности в Ирландии поможет объяснить горькое чувство, с которым он отзывается об этом периоде, возможно, сказавшееся на его очерке национального ирландского характера.

В Лондоне Печерин попал под начальство отца де Гельда (Frederick de Held), с которым был знаком еще в Виттеме. С отцом де Гельдом у Печерина сложились очень теплые отношения, основанные на взаимоуважении и понимании – у отца де Гельда «была поэтическая рыцарская душа и он понимал подобные чувства в других» (РО: 281). Они делили скромное помещение, строго соблюдая все требования монастырского устава: вставали всегда в половине пятого утра, совершали утреннюю молитву, проводили положенные часы молитвенной медитации, неустанно разыскивали бедняков-католиков, которым был необходим священник для крещений, причастия, венчаний и похоронных служб. Отец де Гельд был одним из немногих, кто отдавал Печерину должное не только за очевидную пользу, приносимую ордену, но «он умел вполне оценять мои таланты и давал им надлежащее направление: он был моим Моисеем, я был его Аароном» (РО: 281), то есть о. де Гельд понимал, что Печерин обладает особым даром слова, проявлявшимся в проповедях.

Вскоре центр редемптористов в Клапаме стал расширяться, были присланы другие священники, а настоятелем был назначен о. де Бюггеномс. Начались интриги, зависть, ссоры. О. де Гельд к этому времени был главой конгрегации Англии, но в результате интриг он был переведен, а на его место прислали из Бельгии о. Пауля Рейнерса. С несправедливого перевода о. де Гельда и сопутствующих приходу нового начальства конфликтов началось разочарование Печерина в деятельности ордена.

Бельгия, Голландия и Англия входили в единую сферу редемптористского руководства. После революционных событий 1848 года редемптористы, в своих прозелитических целях близкие иезуитам, были изгнаны из Австрии и Бельгии, и «целая эмиграция редемптористов, выгнанных из Вены» (РО: 285), нахлынула в Лондон. В сравнении с английскими, особенно лондонскими священниками, австрийские отцы выглядели неуклюжими невеждами. Интересно сравнить с печеринскими записками мемуары Йозефа Проста (1804–1885), одного из австрийских редемптористов, с которым Печерин в течение 1851–1854 годов тесно соприкасался в разъездах по всей стране с миссиями. Естественно, что та же обстановка и те же люди описаны о. Простом с совершенно иных позиций. Ровесник Печерина, австриец Прост изучал в молодости философию, а в 1827 году начал послушничество в премонстратенском ордене. По окончании новициата его послали в Венский университет для продолжения образования. Молодого послушника разочаровала мирская жизнь университета, где его с собратьями «заставляли читать романы и стихи, а также посещать театральные спектакли» (Прост 1998: 1). Он оставил университет и вступил в более строгий орден редемптористов, под начало уже упоминавшегося выше отца Пассера, и в 1830 году принял монашеский сан. Кажется, никто не мог быть Печерину более чужд, чем такая личность, но с ним и ему подобными ему пришлось жить бок о бок многие годы. Судьба этого редемпториста оказалась так же полна неожиданностей, как и жизнь Печерина. В 1835 году отца Проста послали на миссию в Америку, где он прожил семь лет. Несмотря на отсутствие опыта и упрямый, тяжелый нрав, ему удалось основать несколько редемптористских общин, но он не сумел поладить с присланным в 1841 году из Вены настоятелем, поляком Александром Цвитковичем. Цвиткович самовольно, вопреки каноническому праву, изгнал Проста из конгрегации. Прост, не говоривший по-английски, едва не погиб, пока нью-йоркский епископ не нашел ему места в маленькой немецкоговорящей общине на севере штата. В 1843 году ему удалось вернуться в Вену, и его восстановили в ордене. Вот что Печерин пишет о прибывших австрийских священниках:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: