Петр Дейниченко - Империя. От Екатерины II до Сталина

- Название:Империя. От Екатерины II до Сталина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-01613-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Дейниченко - Империя. От Екатерины II до Сталина краткое содержание

XIX век был насыщен глубокими противоречиями. Это одна из величайших переломных эпох для России: царствование Александра, проекты М. М. Сперанского, Отечественная война 1812 г., аракчеевщина, движение декабристов, «апогей самодержавия» при Николае I, идейная борьба 30—40-х гг., реформы Александра II и контр-реформы Александра III, возникновение революционных ситуаций и др.

XX век начался войнами и революциями. Крах императорской России наступил внезапно. Однако в стране Советов, прошедшей через мясорубку Октябрьского переворота, Первой мировой и Гражданской войн, красный террор и партийные чистки, борьбу с врагами советской власти, строительство коммунизма стало лишь ширмой, прикрывавшей власть бюрократической элиты. И. Сталин начал возрождать империю.

Империя. От Екатерины II до Сталина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Весной 1811 года из Петербурга поступил приказ отвести часть войск за Днестр: Россия уже готовилась к войне с Францией. В апреле командовать оставшимися силами был назначен М. И. Кутузов. О походе на Константинополь и речи не шло, нужно было удерживать завоеванное. Тем не менее Кутузову удалось нанести поражение обладавшей троекратным превосходством турецкой армии при городе Рущук, а в октябре 1811 года окружить большое турецкое соединение в Слободзее. Россия под угрозой нашествия французов спешила закончить войну. Французы, в свою очередь, убеждали Турцию продолжать военные действия – армия Наполеона уже приближалась к российской границе. И все же 28 мая 1812 года в Бухаресте был подписан мир – как раз вовремя, ибо уже 24 июня французские войска начали переправу через Неман.

Так начался поход великой армии Наполеона в Россию. С точки зрения стратегии расчет был верен. Но покоритель Европы просчитался политически: в России он не встретил никакой поддержки. Не восстали даже крепостные, хотя в самом начале нашествия в западных областях России начались было крестьянские волнения. Но походы наполеоновской армии давно уже сопровождались не установлением революционного порядка, а обычными грабежами и мародерством. Русские полководцы заманили армию Наполеона вглубь страны, измотали в нескольких сражениях, важнейшим из которых стала Бородинская битва, позволили войти в Москву, при этом лишив возможности зазимовать там и преградив удобные пути отхода. Решающую роль в воплощении этого замысла сыграл многоопытный полководец М. И. Кутузов. В результате французам пришлось отступать в крайне невыгодных условиях, они несли громадные потери и к концу 1812 года были полностью разгромлены. Русские войска преследовали их и за пределами России. М. И. Кутузов не дождался полной победы – 27 апреля 1813 года он умер в Силезии.

Летом 1814 года русская армия во главе с Александром I в сопровождении союзников вступила в Париж. Александр был на вершине славы, а Россия – на пике своего влияния. 26 сентября 1815 года по инициативе Александра I был создан Священный союз, объединивший большинство христианских монархов Европы, за исключением Папы Римского и принца-регента Великобритании. (Реально ситуацию определяли четыре державы – Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия.) Александр надеялся, что государи, входящие в него, словно добрые отцы семейства, будут любовно управлять своими подданными. На деле подданные вовсе не желали такой опеки – идеи Французской революции продолжали распространяться. Народы, населявшие империи, хотели жить самостоятельно, и по всей Европе начались волнения, а то и восстания. «Отцы» считали своим долгом наказывать «детей» – логика неумолимо толкала Священный союз к репрессиям. Во имя абстрактных принципов Священного союза Александр пожертвовал интересами России, отказавшись поддержать греков, восставших против турецкого владычества. Разочарование русского общества было так велико, что даже петербургское наводнение 1824 года приняли как кару за отказ в помощи единоверцам.

Что же касалось внутренней политики, то Александр I хотя и обсуждал еще либеральные идеи, на деле терзался страхом перед революцией и тайными обществами. Эта опасность казалась ему вполне реальной: многие молодые дворяне, еще до войны увлекавшиеся идеалами Французской революции, пройдя в сражениях половину Европы, еще более укрепились в своих убеждениях. Солдаты тоже подмечали, что во многих странах простой народ живет свободнее и богаче, чем в России.

Победа в Отечественной войне вызвала национальный подъем. Народ прекрасно понимал свою роль в освобождении страны и надеялся на благодарность государя. Александр все еще пытался решить проблему крепостного права, позорившего Россию перед просвещенной Европой. Он освободил крестьян в Прибалтике, но пойти дальше не решался, опасаясь восстановить против себя всю помещичью Россию.

А. А. Аракчеев. С портрета И. Б. Лампи-старшего. 1798-1799 гг

Внимание императора привлек проект создания военных поселений, предложенный Аракчеевым. Подобную систему Аракчеев уже опробовал в собственном имении, и царь увидел в ней универсальный способ решения важных проблем – набора рекрутов (длительные войны обескровили армию), военной подготовки и снабжения войск. Предполагалось, что военные поселенцы в свободное от службы время будут возделывать землю, а их сыновья станут солдатами. Дисциплина, разумеется, была палочная, регламентация – самая мелочная. Чем-то военные поселения напоминали порядки, установленные Павлом I в Гатчи-не. Ничего хорошего из этой затеи не вышло, потому что ограничения касались не только быта военных поселенцев, но и всех хозяйственных вопросов: крестьянам указывали, что сеять и когда выходить в поле. Несмотря на возмущение крестьян и солдат, эксперимент продолжался. К концу царствования Александра в стране было около 250 тысяч военных поселенцев – треть всей армии.

Александр не ограничился крестьянами. Он попытался переустроить и всю духовную жизнь в России. Уверившись, что победе над Наполеоном обязан исключительно Божественному провидению, император впал в мистицизм, но потом вернулся на более привычную для России стезю – стал насаждать официальное благочестие. В этом у него нашлось много добровольных помощников, во всяком движении мысли видевших «вредное направление». Полному разгрому подверглись университеты – многие профессора были уволены, прекращено преподавание некоторых предметов. В Казанском университете Магницкий – старый друг Сперанского – ввел преподавание «в духе принципов Священного союза», предписав научные доклады чередовать с молитвами, запретил медицинское вскрытие. Церковь приветствовала такие новшества. Архимандрит Фотий писал: «Безбожие уничтожено, богохульствующая армия дьявола побеждена, ересь и раскол приведены к молчанию, все общества, враждебные Богу, сокрушены. Мы имеем министром только нашего спасителя Иисуса Христа!»

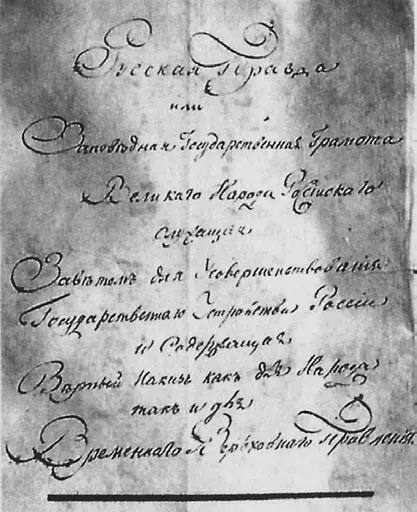

«Русская правда». Основной программный документ «Южного общества». Составлен П. И. Пестелем

Недовольны были не только крестьяне, но и все мыслящие люди. Уже в 1816 году в России возник тайный «Союз спасения», позже превратившийся в «Союз благоденствия». Последний вскоре распался на «Северное общество», стоявшее за конституционную монархию и федеративное устройство государства, и «Южное общество», ратовавшее за неделимую республику. Но и то и другое общества выступали за освобождение крестьян, равенство всех граждан перед лицом закона, уничтожение военных поселений, облегчение положения солдат. Во главе «Северного общества» стоял Никита Муравьев, которого сменил Кондратий Рылеев, «Южного» – Павел Пестель. Пестель был настроен решительно и готов даже к цареубийству. «Северное общество» действовало в Петербурге, «Южное» – на юге России, где были расквартированы военные части. Членами обществ были в основном гвардейские и армейские офицеры. Заговорщики не особенно скрывались, и царь еще в 1821 году знал об их деятельности. Возможно, Александр не считал угрозу серьезной – ведь он сам обсуждал в свое время подобные проекты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: