Петр Дейниченко - Империя. От Екатерины II до Сталина

- Название:Империя. От Екатерины II до Сталина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-01613-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Дейниченко - Империя. От Екатерины II до Сталина краткое содержание

XIX век был насыщен глубокими противоречиями. Это одна из величайших переломных эпох для России: царствование Александра, проекты М. М. Сперанского, Отечественная война 1812 г., аракчеевщина, движение декабристов, «апогей самодержавия» при Николае I, идейная борьба 30—40-х гг., реформы Александра II и контр-реформы Александра III, возникновение революционных ситуаций и др.

XX век начался войнами и революциями. Крах императорской России наступил внезапно. Однако в стране Советов, прошедшей через мясорубку Октябрьского переворота, Первой мировой и Гражданской войн, красный террор и партийные чистки, борьбу с врагами советской власти, строительство коммунизма стало лишь ширмой, прикрывавшей власть бюрократической элиты. И. Сталин начал возрождать империю.

Империя. От Екатерины II до Сталина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1839—1843 годах министр финансов Канкрин провел денежную реформу и ввел кредитные билеты, обеспечиваемые серебром и золотом.

Император Николай I

Императрица Александра Федоровна

Крепостное право Николай отменять не собирался, но, как всякий разумный хозяин, видел его неэффективность и понимал, что оно обрекает страну на экономическую отсталость. На протяжении своего правления Николай девять раз учреждал секретные комитеты по крестьянскому вопросу. Они создавали всевозможные проекты, но дальше общих рассуждений дело не шло. Взаимосвязь российского правящего класса и крепостного права была такой прочной, что Николай не желал ничего менять, опасаясь всеобщего возмущения, с которым бы он не совладал. Он прямо заявлял, что «прикасаться к этому злу было бы злом еще более гибельным», и даже саму мысль об этом называл «преступным посягательством на общественное спокойствие и благо государства».

В нежелании что-либо менять императора поддерживало «молчаливое большинство», вполне довольное своим безгласным положением. Национальный подъем, возникший в России после 1812 года, был неоднозначен. Новые идеи в годы войны восприняли немногие. Большинство же видело в Наполеоне кошмарное порождение революции, считало его гибель торжеством православной, самодержавной, крепостнической России и радовалось силе своей страны. Понадобился позор Крымской войны, чтобы Россия стряхнула национальное самодовольство и захотела перемен.

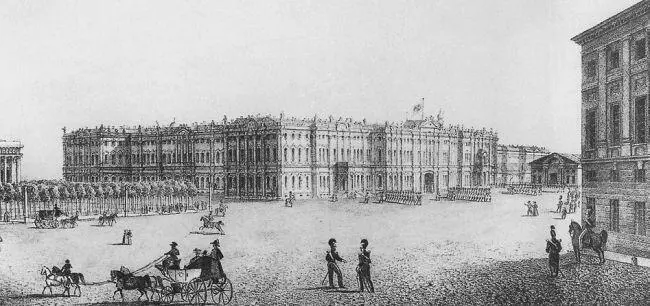

Вид на Дворцовую площадь от начала Невского проспекта. Литография. 1820 г.

В деле сохранения устоев Николай проявил большую изобретательность. После восстания декабристов он перестал доверять дворянам и нашел опору в чиновниках. Важную роль в формировании новой бюрократии играла Собственная его императорского величества канцелярия, состоявшая из шести отделений. Наибольшую известность получило Третье отделение – политическая полиция, усиленная корпусом жандармов. Она осуществляла надзор за религиозными движениями и сектами, политически неблагонадежными лицами, ведала цензурой и такими политически опасными делами, как жестокое обращение помещиков с крестьянами. Николай поддерживал бюрократию, и именно в его правление она обрела силу В 1827 году впервые были установлены пенсии за государственную службу

Во внутренней политике Николай придерживался принципа «запрещено все, что не разрешено». Он ввел жесткую цензуру, систему паспортов, не позволявшую подданным свободно передвигаться, резко ограничил выезд за границу За «неблагонадежными лицами» мог быть установлен гласный или негласный надзор полиции.

Правительство не желало допускать ни малейшего инакомыслия. Реакция на европейские революции 1848 года была прямо-таки истерической. Николай I сразу же предложил прусскому королю подавить революцию во Франции военной силой, объявил о мобилизации армии и потребовал, чтобы все русские подданные покинули Францию. Газетам было приказано как можно меньше освещать революционные события в Европе. Дабы уберечь подрастающее поколение от «тлетворного влияния» Запада, правительство запретило студентам и преподавателям выезд за границу и перестало впускать в страну иностранных преподавателей и воспитателей. Неблагонадежных арестовывали или отправляли в административную ссылку. Великому историку С. М. Соловьеву запретили публичные чтения по русской истории. Чтобы навсегда покончить с революционной заразой, московский генерал-губернатор А. А. Закревский предложил запретить устройство новых заводов и фабрик, а существующим не дозволять расширения производства.

Но все это не помогло – инакомыслие и оппозиция существующей власти зрели в России давно, а теперь число недовольных только увеличилось. После восстания декабристов многие осознали, что главное зло России – самодержавие. Стали говорить уже не о конституции и об отмене крепостного права, но об уничтожении царской власти как таковой. Ведущую роль среди противников самодержавия играл А. И. Герцен, в 1847 году высланный из России.

Находили своих поклонников и социалистические идеи, организовывались кружки, в которых изучались и распространялись труды французских социалистов. Поначалу власти не уделяли социалистам большого внимания, но после 1848 года взялись за них всерьез. В частности, были арестованы и впоследствии приговорены к смерти члены кружка Петрашевского, среди которых был и подающий надежды писатель Ф. М. Достоевский. Лишь когда осужденные уже стояли на эшафоте, смертный приговор заменили каторжными работами.

Другим важнейшим течением мысли стало славянофильство, оформившееся в 1840-е годы. Истоки его лежали в национальном подъеме 1812 года, а ведущая роль в нем принадлежала видным философам и литераторам И. С. Аксакову, А. С. Хомякову и И. В. Киреевскому. Славянофилы верили, что России предназначен особый путь исторического развития и она призвана выполнить особую миссию по отношению к Западной Европе. Этим они отличались от «западников», считавших Россию одной из многих европейских стран. Главным действующим лицом истории славянофилы признавали народ и потому пристально изучали все особенности народного быта. При этом они исходили из принципа единства славянских народов. Поскольку вся политика Николая I строилась на принципе нерушимости европейских границ, сочувствие зарубежным славянам вызывало у властей недоверие, и в славянофилах видели опасную оппозицию. Славянофилы вызывали подозрения еще и потому, что в своих политических воззрениях они требовали того же, что и либералы-западники: ограничения самодержавной власти, отмены крепостного права, установление публичного суда (при Николае судьи выносили свое суждение по документам) и суда присяжных, равенства сословий, свободы вероисповедания и собрания «депутатов всех сословий для обсуждения вопросов государственных».

Не прекращались и крестьянские волнения. Особенного размаха они достигли с началом Крымской войны, охватив и центральные области страны.

Однако Николай не был противником прогресса, если тот не подразумевал социальных перемен. В его правление начинается строительство железных дорог, связавших Варшаву и Вену, Москву и Санкт-Петербург (к концу царствования Николая их протяженность достигла 1044 километров), совершенствуется система речного судоходства. Тогда же в России впервые появился электрический телеграф (первая линия в 1843 году). Продолжалось освоение Сибири и Дальнего Востока. Процветали русские владения на Аляске и Алеутских островах. В 1850 году экспедиция Г. И. Невельского вышла к устью Амура и установила, что Сахалин – это остров. Развивалась промышленность, которую правительство поддерживало, ограничивая ввоз конкурентоспособных товаров из-за рубежа. На многих заводах и фабриках стали применяться паровые машины, увеличивалась численность наемной рабочей силы (еще в 1840 году среди рабочих металлургических заводов преобладали крепостные). Было основано множество новых учебных заведений, хотя сам царь придавал образованию чисто прикладное значение. В 1833 году министром народного просвещения был назначен С. С. Уваров, известный своей знаменитой формулой русского консерватизма – «православие, самодержавие, народность». Чтобы не допустить проникновения в учебные заведения либеральных идей, надзор за их деятельностью был усилен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: