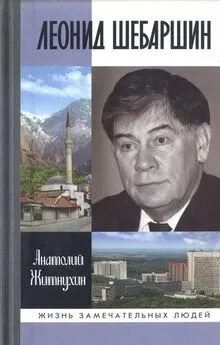

Анатолий Житнухин - Геннадий Зюганов

- Название:Геннадий Зюганов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03067-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Житнухин - Геннадий Зюганов краткое содержание

Одного из самых известных современных политиков воспринимают по-разному. Полярный характер оценок Геннадия Зюганова объясняется тем, что он постоянно находится в центре социального конфликта, порождаемого двумя различными системами ценностей, двумя взглядами на пути развития России. Но причина заключается не только в этом. Автор книги пытается дать ответ на вопрос, что на самом деле скрывается за тем потоком информации, который сопровождает политическую деятельность лидера КПРФ.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Геннадий Зюганов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Уже на одной из своих первых пресс-конференций в роли лидера парламентской фракции Зюганов обратил внимание на изначальную ущербность, антидемократический характер нового государственного устройства. Конституция, созданная под действовавшего президента, вполне отвечала представлениям Ельцина о собственной власти и потакала его диктаторским замашкам. Она давала ему властных полномочий в два раза больше, чем их было у президента Франции, и в четыре раза больше, чем у президента США. Госдума была лишена контрольных функций по отношению к правительству, которое формировалось фактически одним президентом при участии премьер-министра. При этом президент обладал правом роспуска парламента в случае неутверждения премьера, что делало Думу уязвимой и беззащитной в любой конфликтной ситуации. Роспуск парламента могло спровоцировать и правительство, поставив перед ним вопрос о доверии. Полностью отсутствовала система конституционных сдержек и противовесов, присущая всем западным государствам. Неслучайно шантаж и постоянные угрозы в адрес депутатского корпуса и различных демократических структур со стороны Ельцина был, пожалуй, наиболее примечательной особенностью политической жизни девяностых годов. Как только Дума становилась непослушной — сразу вставал вопрос о ее роспуске, провоцировался очередной политический кризис.

С первых дней работы в Госдуме Зюганов понимал, что впереди — длительный период затяжной и изматывающей борьбы, которая потребует невероятной выдержки и терпения. Реальная обстановка в стране не позволяла чрезмерно полагаться на рост уличной активности, протестного движения населения и тем более на массовый подъем борьбы против авторитарно-либеральной системы. При этом, увы, не приходилось рассчитывать и на серьезную поддержку левых радикалов, которые продолжали воспринимать все происходящее в стране как перманентный революционный процесс. Как-то, выслушав с их стороны очередное обвинение в пассивности, Геннадий Андреевич не сдержался: «Вы требуете выводить людей на улицы. Скажите, кто сейчас за нами пойдет? Вы хотите замены правящего режима диктатурой пролетариата. А где массовые пролетарские стачки, демонстрации, митинги? Покажите, где сейчас такой класс, который жаждет установления своей диктатуры. Классовую борьбу нельзя вызвать искусственно, она вызревает на объективной основе». Но достучаться до вождей крайних левых и объяснить им, что революции не делаются по заказу, было трудно.

Зюганов хорошо знал, о чем говорил, когда призывал левых задуматься над содержанием своих лозунгов. Среди коммунистов, избранных в Думу, сразу же было установлено правило, которое действует и поныне: что бы ни случилось, необходимо работать в массах, регулярно выезжать в регионы для встреч с людьми по месту жительства и непосредственно в трудовых коллективах. У самого Геннадия Андреевича за два года работы в Думе первого созыва состоялась 91 поездка по стране, в ходе которой было проведено 503 встречи. Так что коммунисты прекрасно владели обстановкой на местах, всегда были в курсе всех насущных забот людей, их настроений и политических пристрастий. Чего, пожалуй, не хватало многим кабинетным теоретикам, развернувшим под водительством бывшего сотрудника Института марксизма-ленинизма профессора Б. Славина «научный» антизюгановский поход. Прежде всего их возмущало признание Зюгановым права на существование в многоукладной экономике будущего частной собственности. Вырывая из контекста его публикаций и выступлений отдельные суждения, они приписывали ему отрицание марксистской концепции классовой борьбы, революционной роли рабочего класса в современном обществе. Утверждали, что идеология государственного патриотизма противостоит учению Маркса о государстве как антиподе свободы, а отрицание неизбежности диктатуры пролетариата лишает трудящихся перспективы в борьбе за социализм.

Конечно, подобные дискуссии необходимы и полезны, если только они конструктивны, учитывают особенности изменений, происходящих в обществе, помогают найти ответы на новые вызовы времени. Тем более никто никогда и не утверждал, что все концепции Зюганова абсолютно безупречны в научном отношении. Иногда в них публицистика берет верх над беспристрастной позицией исследователя, не всегда бесспорными выгладят некоторые трактовки генезиса отечественных историософских идей, русской геополитики, евразийства. Однако ведь и сам Геннадий Андреевич не претендует на непогрешимость своих научных взглядов и не рассматривает их как завершенную мировоззренческую систему. Более того, он убежден, что масштабы стоящих перед страной проблем таковы, что сегодня никто не способен осмыслить их в одиночку, даже опираясь на богатый теоретический опыт отдельно взятой партии. Это будет возможно только тогда, когда во имя интересов России объединятся все ее лучшие интеллектуальные силы. Сегодня же они упорно продолжают тащить воз в разные стороны.

Огромная заслуга Зюганова в том и состоит, что в поисках выхода из исторического тупика он решительно преодолевает в своих исследованиях партийную ограниченность и замкнутость, бережно относится ко всем продуктивным идеям отечественных мыслителей, обогащающим представления о России и путях ее развития. Его обращение к огромному числу источников философской и общественной мысли продиктовано пониманием того, что, как ни парадоксально это звучит, в идеологии возрождения и обновления принципиально нового уже ничего не придумаешь. Но это не упраздняет творческий поиск, а лишь меняет его характер. От того, что та же философия, как полагают многие известные ученые, достигла своего предела, ее значение не уменьшается. Ныне ее роль заключается в освоении и осмыслении оставленного нам наследства [33] См., например: Гулыга А. В. Творцы русской идеи. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 19.

.

По мнению Геннадия Андреевича, Россия обладает несметными и еще не в полной мере познанными духовными сокровищами — долгие годы они оставались почти нетронутыми, так как их общественная ценность необоснованно ставилась под сомнение или вовсе отвергалась официальной идеологией КПСС. В них-то он и находил бесценные источники идей патриотизма, народности, державности, уникальной самобытности России, которые ложились в основу его новых подходов к решению целого рада актуальных мировоззренческих проблем. В его трудах можно встретить подробный анализ наследия славянофилов и представителей передовых демократических взглядов, носителей консервативно-охранительной идеологии и выдающихся религиозных философов.

Зюганов не замыкается в рамках исследования генезиса русской идеи и уделяет большое внимание работам известных западных ученых, выдвинувших оригинальные теории цивилизационного подхода к развитию человечества и геополитические концепции, отражающие многообразие взглядов на характер мироустройства и тенденции его изменений в течение XX столетия и в эпоху глобализации. По мнению ряда специалистов, в ходе полемики с такими признанными научными авторитетами, как А. Тойнби, С. Хаттингтон, Ф. Фукуяма, О. Шпенглер, он уже в своей докторской диссертации «выходит на новый уровень обобщений равнозначного характера» [34] Кислицын C. A., Крикунов В. И., Кураев А. Д. Геннадий Зюганов. Краснодар: Флер-1, 1999. С. 236.

. В справедливости такого утверждения можно убедиться, ознакомившись с фундаментальными исследованиями Геннадия Андреевича, которые вышли в последующие годы. Среди них особую научную ценность представляют его книги «География победы. Основы российской геополитики» (М., 1998), «На рубеже тысячелетий» (М., 2001), «Глобализация и судьба человечества» (М., 2002), «Идти вперед» (М., 2005; 2-е изд., пер. и доп. М., 2007).

Интервал:

Закладка: